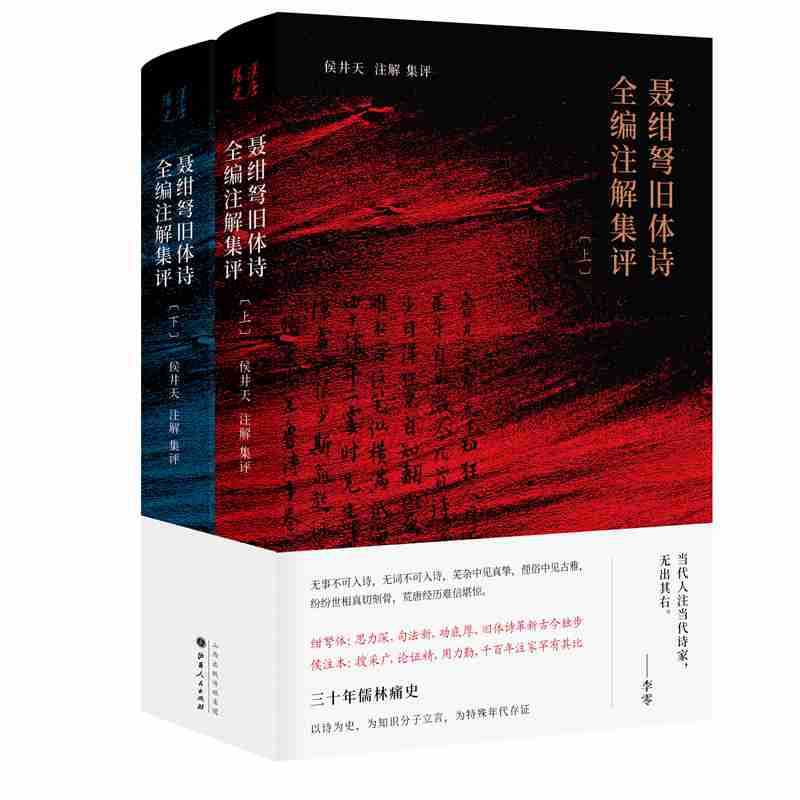

出版社: 山西人民

原售价: 258.00

折扣价: 152.30

折扣购买: 聂绀弩旧体诗全编注解集评(上下)(精) 共2册

ISBN: 9787203107064

聂绀弩(1903—1986),湖北京山人。著名杂文家,诗人,古典小说研究者,被认为是继鲁迅之后的杂文第一人。曾任香港《文汇报》总主笔、人民文学出版社副总编辑。其一生在战争、批判、撤职、戴帽、劳改、关押、丧亲、疾病中度过,钟敬文因而有诗:“怜君地狱都游遍,成就人间一鬼才。” 晚年,聂绀弩开始创作旧体诗,句法新奇,思力深厚,芜杂中见真挚,俚俗中见古雅,写尽真切刻骨的荒唐世相,为时代存证,堪称“史诗”。“绀弩体”亦被称作“我国千年传统诗歌里的天外彗星”。 侯井天(1924—2010),山东齐河人。1985年从山东省委党史资料征集研究委员会离休,其后穷二十余年之力搜集、整理、笺注聂诗。共辑《散宜生诗》之外的轶诗数百首,对聂诗兼有宏观阐述与微观考证,尤其对“今典”的索解极具史料价值。辑诗齐全,论证精审,搜采广泛,用力勤苦,被誉为“当代墨子”。

赠周婆(二首) 一 添煤打水汗干时,人进青梅酒一卮。① 今世曹刘君与妾,古之梁孟案齐眉。② 自由平等遮羞布,民主集中打劫棋。③ 岁暮郊山逢此乐,早当腾手助妻炊。④ 二 探春千里情难表,万里迎春难表情。 本问归期归未得,初闻喜讯喜还惊。⑤ 桃花潭水深千尺,斜日晖光美一生。⑥ 五十年今超蜜月,愿君越老越年轻。 ①【卮】古代盛酒的器皿。 ②【案齐眉】举案齐眉,《后汉书?梁鸿传》:“(梁鸿)依大家皋伯通,居庑下,为人赁舂。每归,妻为具食,不敢于鸿前仰视,举案齐眉。” ③【打劫棋】围棋中的“打劫”,取“永劫不尽”的意思。随盘面移动、蜕化,有时造成各种各样的“劫”,或者以此而起死回生,或者因此覆灭不救。围棋不是以打劫为主,然而从全局的经过来说,劫的成败,每每影响全局的成败。打劫棋有十种,是围棋棋艺中一种复杂的实践。 ④【岁暮】指1976年11月2日聂绀弩从山西临汾回到北京家中。 【郊山】指北京东郊新源里。原稿为“燕郊”,北京的郊区。 ⑤唐/李商隐《无题》:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。” ⑥唐/李白《赠汪伦》:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。” 张友鸾《聂绀弩诗赠周婆》:“第一首腹联,是他们出于对‘四人帮’的憎恶,不免痛定思痛的话。”“伉俪之情,老而綦笃。在《赠答草》中,有《赠周婆》诗二首,不能算标准‘聂体’,却可以看出他们近来的生活。”张友鸾这篇文章,发表在1979年4月14日的香港《文汇报》,说可以看出聂绀弩、周颖夫妇“近来”的生活。据此,这两首诗写的是聂绀弩1976年11月坐牢十年,获释回到北京家中的“生活”。因此,张友鸾解诗:“第二首是说,周曾到山西探监,当时不知何日释放;后来突然回家,大出家人意外。用‘探春’‘迎春’,也还是‘聂体’的爱逗趣处。五十年为‘金婚’,‘蜜月’乃对此而发。”(侯按:1928年聂、周结婚,到1976年“岁暮”出狱时,为五十年。1989年9月13日上午周颖在她北京家中当面答侯井天问,说“张友鸾说得正确”。同月19日晚,侯见陈凤兮出示的这首诗的原稿,“郊山”原为“燕郊”,更说明是北京郊区,而非虎林。因此,周健强著《聂绀弩传》中把这两首诗说成写于1959年2月周、聂夫妇在虎林离别时,显然错了。) 顾学颉《杂谈聂绀弩诗》:“‘自由平等遮羞布,民主集中打劫棋。’以围棋术语‘打劫’为喻,形象而确切。” 郭隽杰:当知《散宜生诗》初版本不收第一首时,绀弩极为恼火,曾对我说:“自己认为这是我最好的诗,这样的诗抽走,还出我的诗集做什么!‘自由平等遮羞布,民主集中打劫棋’是言我夫妻之事,难道家庭里就不许自由平等、民主集中?” 山月《唱酬诗的品位、韵味及新味》:“诗坛大家风范已故诗人聂绀弩先生的二首诗:(山月引聂诗《赠周婆》一,《挽老舍》全首,此略)诗行如歌如许,婉约悲壮,情发于中,文行于外,言语诙谐,乐观,平仄格律严谨,令人感叹,令人折服。可谓‘肺腑诗敲醒世音,独蹊咏律现时春’。如此评价,并不为过。”(见《江北诗词》2007年第3期) 王存诚1997年3月20日给侯井天的信中说:“‘探春千里’和‘万里迎春’似说两件事:一东北,一山西。” 方印中《聂绀弩诗三百首》:“试想,把探牢说成‘探春’,把迎接出狱说成‘迎春’,借用《红楼梦》中的人名的这样的说法,从古到今,诗歌里可曾有过?——而现在,在聂诗中就有。由于夫人远道前来探牢、迎接,诗人内心感受十分温暖,而本人又是《红楼梦》研究家,加之天性幽默,因此诗中就自然流出‘探春’‘迎春’这样的特异之词。” 郭隽杰:“此二首作于1976年年底绀弩出狱返京不久,连同下《惊闻海燕之变后又赠》,为作者最宝爱之作,请尹瘦石书成条幅装裱,悬于床头。” 聂绀弩1977年3月1日致陈迩冬:“近日作赠周诗二首,亦颇自得。舒公(即舒芜)则估价太高,论时竟提及微之、易安、放翁。舒公对拙作时有论评,所论瑕瑜互见。瑕,溢美过甚;瑜,道得着,说得出,对我颇有教益。” 舒芜原信说:“赠周二首好。好就好在此种关系,古人所无,故从无人写;今人相同相似相近者不少,亦尚未见人写,而此诗真正写得出也。请恕我罔识忌讳,将悼亡感伤等拉杂一起。再说几句:从来写夫妻男女之间者,或是赏玩花鸟,或是膜拜仙灵,或是主之与奴,或是……元微之《遣悲怀》三首,不过平凡老实地写了贫贱夫妻,遂成空前绝唱。后来李易安跋《金石录》,虽亦写现实,然此现实本身,未免过于飘飘欲仙,故仍未能夺微之之席,又男女之情,仍专属少男少女,‘此身行化稽山土,尤吊遗踪一泫然’者,仅见一放翁,故亦成空绝唱。然人伦惨变,存殁人天,兴感尚易。所以‘斜日恩情美一生’之诗,又开放翁未写之境,我不说此诗如何空前,如何绝唱,只说它得时代之助,为古人所难遇,庶几不是‘生致谀墓’乎。” 聂绀弩1977年“妇节”致舒芜:“赠周颖一‘空山’改为‘郊山’,二‘恩情’改为‘晖光’。一因较实且不说它。二,改字似较不粘滞,也显得上联桃花七字较见作用,也显得较大气。” 另稿:1977年2月23日致陈迩冬信中,题作《赠周大姐》;第1首第7句“郊”作“空”;第2首第4句“初”作“突”;第6句“晖”作“恩”。2009年《中国作家》第2期,寓真《聂绀弩刑事档案》载聂绀弩手迹,第1首第7句作“天下文章吾事了(又作‘皆误我’)”。 重禹六十(之二、三)① 二 梦中说梦几多回,不独悲君亦自悲。② 君已三千余弟子,我知七十九年非。③ 黑龙江畔寻残菊,黄鹤楼中赏落梅。④ 果否人才皆碌碌,始终天网欠恢恢。 三 媚骨生成岂我侪,与时无忤有何哉? 错从耶弟方犹大,何不纣廷咒恶来?⑤ 驴背寻驴寻到死,梦中说梦说成灰。⑥ 世人难与谈今古,跳入黄河濯酒杯。⑦ ①侯按:《重禹六十》,《散宜生诗》只收其一(见《赠答草》);其二得自1989年11月1日程千帆给侯井天的信件中。其三乃姚锡佩应侯之索于1991年10月8日寄来。 ②【梦中说梦】见《赠答草?有赠》注⑨。又,舒芜著有研究《红楼梦》的论文集《说梦录》,此处双关。 唐/元稹《遣悲怀三首》其三:“闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时。” ③侯按:1944—1949年,舒芜历任江苏学院、南宁师院副教授、教授。诗中“弟子”指学生,也指舒芜著作的读者。 【七十九年非】见《北荒草拾遗?三月十三》注③。聂绀弩生于1903年,1982年舒芜60岁时,聂绀弩虚岁80。 ④舒芜1980年7月到哈尔滨参加《红楼梦》学术讨论会。哈尔滨在松花江边,但它是黑龙江省的省会,故聂泛指黑龙江畔;其所以不说松花江而说黑龙江,是为了“黑龙”好与下句“黄鹤”对仗,如用“松花”则与“黄鹤”不能对了。舒芜1981年到武昌参加中国古典文学学术第二次会议,武昌有黄鹤楼,而唐代李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》中有“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”之句。“落梅花”指古代乐曲《梅花落》,故聂诗说舒芜到黄鹤楼中去欣赏“落梅”。 唐/骆宾王《代女道士王灵妃赠道士李荣》:“鹦鹉杯中浮竹叶,凤凰琴里落梅花。” ⑤【恶来】纣王之臣。蜚廉之子。有力、善谗。周武王伐纣时被杀。(见《史记?殷本纪》) ⑥【驴背寻驴】见《赠答草?有赠》注⑨。 ⑦【黄河濯酒杯】清/文康《儿女英雄传》二十二回:“我何玉凤这个心迹,大约说破了嘴也没人信,跳在黄河也洗不清。” 舒芜1991年11月12日给侯井天的信中说:“聂公寿我六十,三诗非一次写成,前前后后,或存或废,《散宜生诗》中就只存下一首,所以我也说不清三诗的次序了。或以《散宜生诗》中那一首为第一首,另一首为第二首,‘媚骨’为第三首,何如?” 罗孚:“《重禹六十》初为二首,成于1982年4月中,其后(同年4月中至8月之间)另作‘媚骨’一首,写寄舒芜,并告以原第二首(“梦中”)废。” 寓真《聂绀弩刑事档案》:“聂绀弩有诗云:‘媚骨生成岂我侪,与时无忤有何哉’这原来就是读书人的本质,没有一点媚骨。” 聂绀弩1982年9月3日致舒芜:“信很意外,要解释!我看见过忘记了名字的人写文章,说舒芜这犹大,以出卖耶稣为进身之阶。我非常愤恨。为什么舒芜是犹大,为什么是胡风的门徒呢?这比喻是不对的。一个卅来岁的青年,面前摆着一架天平,一边是中共和毛公,一边是胡风,会看(不)出谁轻谁重?我那时已五十多了,我是以为胡风这边轻的。至于后果,胡风上了十字架。几千几万,几十万,各以不同的程度上了十字架,你是否预见到,不得而知,我是一点未想到的。正和当了几十年党员,根本未想到十年浩劫一样。我说两小不忍乱大谋,也是胡说。然而人们恨犹大,不恨送人上十字架的总督之类,真是怪事。我以为犹大故事是某种人捏造的,使人转移目标,恨犹大而轻恕某种人。”(见《聂绀弩全集》第9卷416页) 侯按:1954年7月,胡风向中共中央政治局提交了30万字的《关于几年来文艺实践的情况报告》。1955年1月26日,中共中央指示和转发了中央宣传部关于开展批判胡风文艺思想的报告。5月13日《人民日报》发表了舒芜《关于胡风反革命集团的一些材料》(胡风1944—1945年给舒芜的33封信的摘录)。5月24日发表第二批材料,6月10日发表第三批材料(胡风给舒芜以外其他人的135封信的摘录)。1965年胡风被判徒刑,株连一些文艺界的同志和朋友,造成错案。1980年9月,中共中央批转公安部、最高人民检察院、最高人民法院党组《关于“胡风反革命集团”案件的复查报告》:“胡风不是反革命分子,也不存在一个以胡风为首的反革命集团。”“这一错案的责任在中央。”“中央决定,予以平反。” “说舒芜这犹大,以出卖耶稣为进身之阶”事出有因,即指舒芜交出胡风给他的信是出卖了胡风。时过三十四年半以后,1989年11月20日奚纯(马蹄疾)访舒芜。舒芜答:“大约在1955年4月底或5月初,正是……《人民日报》和《文艺报》的记者编辑们到各处向有关人士组织批判胡风的稿件的热潮中,《人民日报》编辑叶遥同志……来向我约稿。我说,关于理论方面的批判文章,已经有许多同志写了,我就写一篇关于胡风的宗派主义吧。过了一两天叶遥同志又来了,带来一份已经打印好的批判胡风的选题计划给我看,说我的文章已经被列入了计划,我看选题计划上面前面都是要人的文章。最后的一篇是我的文章,记得很清楚,上面最末一行印着:‘关于胡风的宗派主义(舒芜)’,她临走时希望我尽快把文章写出来。不久我写成了《关于胡风的宗派主义》一文,文章中引用了不少胡风给我信中的话。文章送到《人民日报》编辑部,过了两三天,叶遥同志又来找我,说可否把胡风的原信‘借给我们看一看’。我当时想,可能是编辑部要核实一下我那篇文章中引用的胡风的信,就把已经装订在一起的胡风历年来给我的全部信件交给了叶遥同志。但我的文章还没有发表,又过了三四天,叶遥同志又来通知我,说林默涵同志想找我谈一谈我那篇文章的事,并约定时间叫我到中宣部去找他,这日期大约是离5月13日《人民日报》发表第一批材料前一个星期左右。我去中宣部林默涵同志办公室找林默涵同志,我坐下以后,林默涵拿出我写的《关于胡风的宗派主义》的文章,和我交给叶遥的订成一本的一百多封信……对我说:‘你的文章和胡风的信,都看了。你的文章可以不必发了。现在大家不要看舒芜怎么说,而是要看胡风怎么说了。’他把已经在原信上画了许多记号,打了许多杠杠的信还给我说:‘可否把这些重要的摘抄出来,按内容分成四类?’林默涵同志又说:‘现在胡风的问题,已不仅仅是一般的宗派主义问题了,当然不是说胡风是反革命,但是,是对党、对党所领导的革命文艺运动,对党的文艺政策,对党的文艺界的领导人的态度问题了。’最后林默涵同志要我对胡风原信中一些不容易懂的词句如‘两个马褂’‘绅士们’‘跳加官’‘抬头的市侩’等作些注解。当时我简略地记下了林默涵的指示要点,就取回我的稿子和胡风的信件。回来大约花了两天两夜的时间,按照林默涵同志给我拟写的四个小标题,进行摘录,分类,注释。在这两天中,我接到林默涵同志两三次电话,催我快把材料写出来。第三天我就把材料写完,题目叫《关于胡风小集团的一些材料》,送《人民日报》交叶遥同志。虽然他们催得这样急,但稿子送去五六天一直未见发表,现在从林默涵同志的答问(侯按:即发表在《新文学史料》1989年第3期上的《胡风事件的前前后后》)和康濯的文章才知道这期间林默涵同志和周扬同志等研究了“材料”又送给毛主席,毛主席又重改大标题,重写了编者按,所以才耽搁了那么几天……这就是署名舒芜的第一批材料发表前后的经过。”(见《新文学史料》1990年第1期《第一批胡风材料发表前后》)“《人民日报》要发表我的文章,向我借信去校对,是借用一下,我就借给了她。‘借出去’和‘交上去’这两个性质完全不是一样的。”“至于以后的事态发展,那完全非我所愿,非我所料,完全是《人民日报》当时文艺组长袁水拍他们,背着我(叶遥其实也不知道)把信交到林默涵那里,结果搞得不可收拾。这里更没有什么‘间接交信’的问题。这里有甲、乙、丙、丁四个人:乙向甲借去一个东西,丙在乙不知道的情况下,更是在背着甲的情况下,把东西交给了丁.这怎么能说甲是把东西‘间接交’给丁呢?等到林默涵从袁水拍手里看到了这些信,那就等于公安部门看到了,我想捂也捂不住了。他找我谈话,我当然是不敢反抗的。既然林默涵发了话,我就不敢不按照他的‘指示’编出那个材料,谁知又惊动了毛泽东亲自介入进来,写了那么个‘编者按’,定了那么一个吓人的罪名,后来的一切更是万万非我所能料到的。”(见《舒芜口述自传?关于“胡风反革命集团”问题》) 舒芜“答问”,发表在当事人林默涵健在时、蒙在鼓里的聂绀弩逝世将近四年后。 聂绀弩1982年10月25日致舒芜:“至于梦中说梦,不过就旧有两句改得更绝望,与你的文章无关。”“灰韵诗怀之已久,终搞不好……但‘世人难与谈今古(原“天下”),跳入黄河濯酒杯’,我还觉得对的,既然难谈,就把酒杯洗浊了喝酒吧。至于林某联得上恶来与否,我不考虑。鲁迅说的以鸣鞭为得意的奴隶总管、白衣秀士王伦等等我能说说,心里舒服。而且顶好联不上,联上了又怎样?” 另稿:《重禹六十》之二,7、8句聂绀弩后改作“费尔巴哈唯物论,偶因一错展难开。” 聂绀弩1982年4月18日致舒芜,就此说:“此句本我久想赠兄之意,我觉兄有大悲,以至我把庆诗写成吊诗以及以前题天问楼等均此意。盖兄应有极大成就,偶因一挫而毁,真我辈之不幸也。意本平凡,可甚难表达,乃至不能直接语兄。今斗胆出之,真晋人书札中之‘死罪死罪’也。” 聂绀弩是周恩来的“妹夫”陈毅、张茜夫妇的月老,与政府高层关系密切,却奉行“自由主义”,被周恩来称为“(中国)最大的自由主义者”,也是建国后,写诗赞美毛泽东的第一人。“文革”中又以“现行反革命罪”被判无期徒刑。在山西关押10年后,却以国民党“高级将领”的身份被特赦。其一生桀骜不驯、充满传奇,本身就是一首悲情诗。钟敬文有诗赞誉:“怜君地狱都游遍,成就人间一鬼才。” ◎聂绀弩用诗记录了他本人以及周围相关一系列人多年来遭遇的真实历史,这段历史也被称为三十年的“儒林痛史”,它不该被后人遗忘,值得我们认真反思。正因此,聂诗有“诗史”之誉。 ◎聂绀弩为人固然贵有真性情,为诗为文同样贵有真性情。无事不可入诗,无词不可入诗,芜杂中见真挚,俚俗中见古雅,纷纷世相真切刻骨,荒唐经历难信堪惊。其“打油诗”的形式,更是擅长表达“通达、洒脱其外,愤激、沉重其内”的情怀。聂诗题材之广泛,功力之深厚,含蕴之幽邃,状景状物之生动,形象思维之活泼,以及炼词之精到和改革所迈步子之大,在当代无人可及。 ◎施蛰存、夏衍、端木蕻良、钱锺书、梁羽生、黄永玉、黄苗子、杨宪益、钟敬文、启功、李慎之、李锐、程千帆、吴祖光、冯亦代、绿原、公刘、舒芜、胡乔木、王蒙、廖沫沙、张友鸾、何满子、周有光、邵燕祥、周而复、罗孚、周汝昌、彭燕郊、刘炳善、楼适夷、王学泰、莫砺锋、钱理群、章诒和、王焱、李零、野夫、解玺璋、止庵、周伟驰……几代文化名人对聂诗赞誉有加、击节称赏。 ◎本书收集聂诗640余首,是迄今收集聂诗最全的一个集子,又本书是迄今注解最详的一个集子,注者用力之勤,前后共花费20余年心血收集整理注释聂诗。被程千帆称为具有“墨子精神”,“毅力可佩”。 ◎此次再版修订,删繁就简,去粗取精,在校勘、编排、装帧等方面上都有相当的提升,期以更好的面貌使本书呈现于方家读者面前。