出版社: 科学

原售价: 98.00

折扣价: 77.50

折扣购买: 宇宙学导论

ISBN: 9787030693242

第1章 引言

宇宙学是在整体上研究宇宙的诞生、演化和结局的天体物理科学。其英文cosmology来自cosmos,即宇宙、秩序和和谐,隐含着人类对宇宙的美好向往,即和谐美好的宇宙之美,也是宇宙时空的终极之美。当今宇宙学鼻祖,2019年诺贝尔物理学奖获得者,普林斯顿大学的詹姆斯 皮布尔斯(P.J.E.Peebles)也对宇宙学的古老问题做出了精辟描述:“Behind physics is the more ancient and honorable tradition of attempts to understand where the world came from,where it is going,andwhy?”世界从哪里来?往哪里去?为什么?20世纪爱因斯坦的广义相对论的创立在历史上第一次提出了一种可检验的、令人信服的宇宙理论。依此我们认识到宇宙正在膨胀、曾经极度致密和炽热,这些理解使我们可以将原来的一些古老问题如“为何我们在这里?”和“我们如何来到这里?”等升级为根据当今天体物理理论和观测可定量回答的现代问题“宇宙中的元素是如何形成的?”、“宇宙为何如此平滑?”和“星系如何从这种平滑的起源中形成?”等。

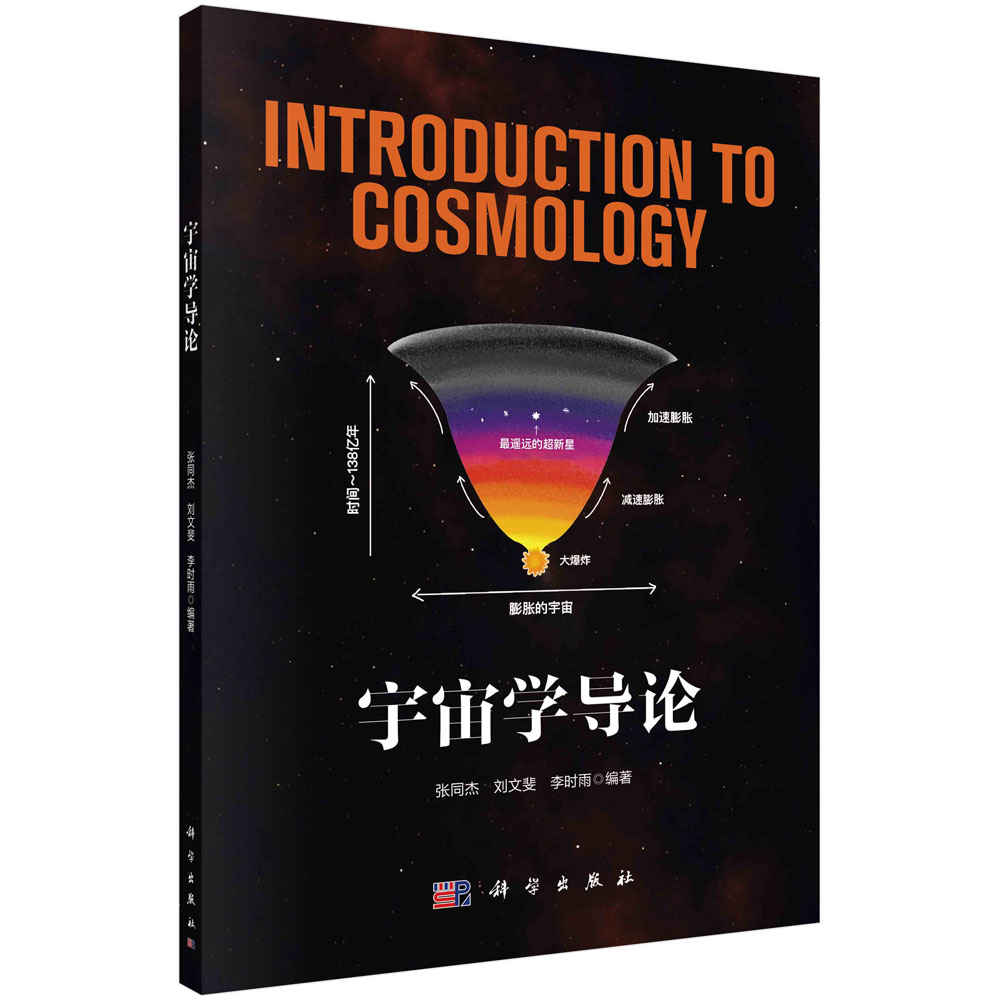

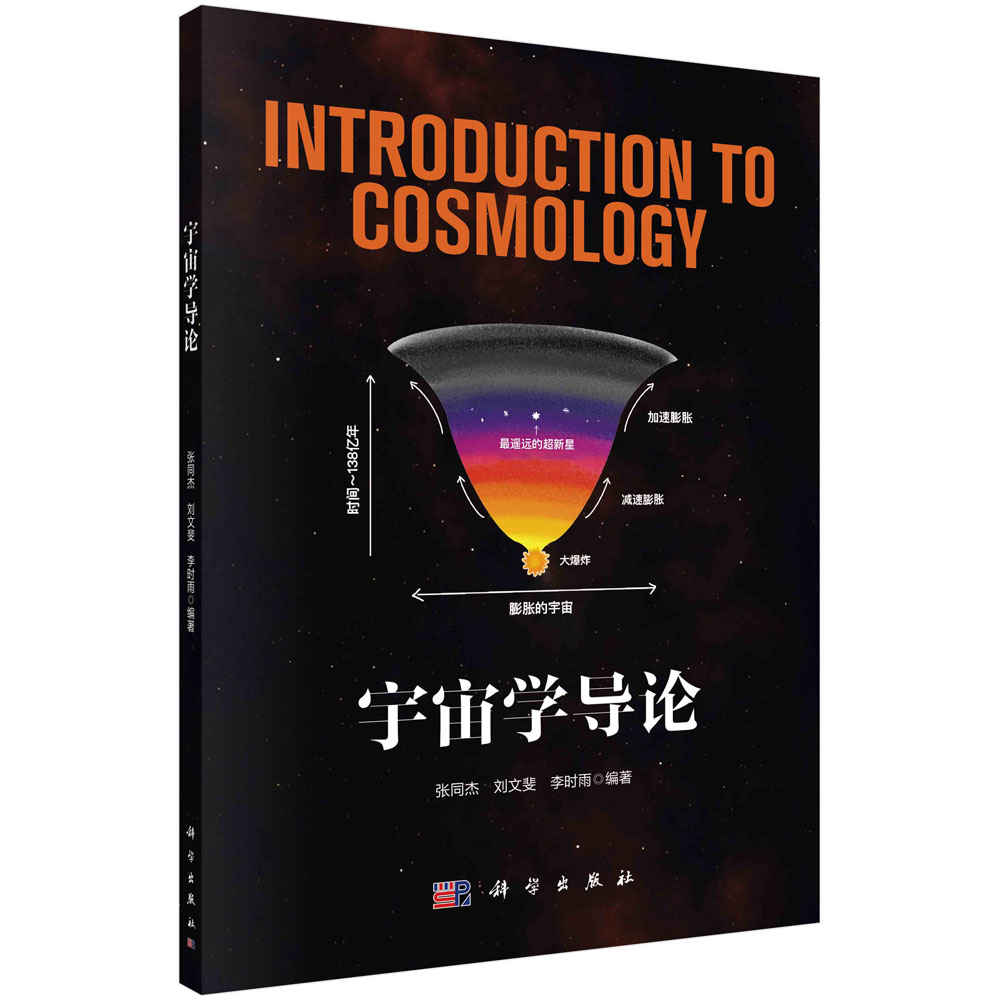

在众多宇宙学理论中,最经得起观测检验的成功理论是大爆炸宇宙论。大爆炸宇宙论是1948年苏联数学家和宇宙学家亚历山大 弗里德曼(Alexander Friedmann,1888年—1925年)的学生俄裔美国科学家伽莫夫(G.Gamow,1904年—1968年)等把原子核和基本粒子物理与宇宙膨胀联系起来建立的热大爆炸元素形成理论。这个理论得到了哈勃膨胀、轻元素丰度和微波背景辐射三大观测支柱的强有力支持,称为标准宇宙学(standard cosmology)或者大爆炸宇宙学(图1.1)。20世纪60年代中期发现了宇宙微波背景辐射(cosmic microwave background radiation,CMBR),宣告了其他宇宙理论的失败,如稳恒态理论等。之后长达25年(1965年—1990年)对CMBR的观测没有发现其各向异性,表明宇宙早期非常均匀平滑。90年代宇宙背景探测器(Cosmic Background Explorer,COBE)卫星首先发现了CMBR的各向异性,表明宇宙早期(宇宙诞生之后约30万年)并非完全均匀平滑,在宇宙等离子体中存在微小扰动。为了理解宇宙早期这些各向异性和微扰,我们必须超越标准宇宙学模型,即高阶宇宙学或者扰动宇宙学。我们知道标准宇宙学的基石是宇宙学原理,也称作哥白尼原理,即宇宙是均匀的、各向同性的。

当大爆炸模型牢牢屹立在坚实的三大观测支柱之上时,其他的天文观测也呈现出了宇宙的更多细节,隐约预示着宇宙中应该存在非重子物质。暗物质便横空出世,逐渐成为天文学家所熟悉的概念,其最初设想由瑞士天文学家弗里茨 兹威基(Fritz Zwicky,1898年—1974年)在1933年首先提出,即利用可以探测引力场的星系旋转曲线预言了星系中暗物质的存在。星系的旋转曲线表明,几乎在所有可观测尺度上,由引力推测出的质量与可观测的质量(重子)之间都存在不一致。由于来自大爆炸核合成的限制,暗物质或者至少其中可估计的一部分一定是非重子的。这种新形式的物质是什么?它们在宇宙早期如何形成?目前最流行的设想是:暗物质由产生于宇宙极早期的基本粒子组成。

图1.1 宇宙大爆炸示意图

20世纪的最后20年,许多旨在测量宇宙结构的大型星系巡天,如斯隆数字巡天(Sloan Digital Sky Survey,SDSS)和2度视场(Two Degree Field,2DF)星系红移巡天,汇集上百万个星系的红移及其距离的数据,清晰地显示星系并非随机分布,宇宙在大尺度上存在结构。为了理解这些结构,我们必须超越标准宇宙学模型:宇宙不仅存在暗物质,还存在着对平滑宇宙的偏离。宇宙中必须存在暗物质成为超越标准宇宙学模型的第一个方面。CMBR的各向异性和星系(或者物质,或者大尺度结构)分布的不均匀性迫使我们必须发展一些工具方法,研究标准宇宙学模型平滑背景附近的扰动。认识宇宙结构演化并且将理论与观测比较的最佳方法是测量CMBR的各向异性和物质在大尺度上如何分布,即大尺度结构的不均匀性。确认大尺度结构非均匀性和CMBR各向异性作为两个最大有可为的宇宙学研究领域,只解决了一方面的挑战问题。另一个非常重要的挑战是理解如何表征这些结构分布,使理论能够与观测比较。最重要的统计量是两点相关函数,其在傅里叶空间的对应体称为功率谱。高阶宇宙学或者扰动宇宙学的主要目标是发展第一原理来理解CMBR各向异性和大尺度结构非均匀性这些在功率谱(两点相关函数)理论方面的预言,也即理解宇宙中结构的形成,这已经成为当今众多宇宙学家的主要目标,也是超越标准宇宙学模型的第二个方面,它反过来也加强了通过对宇宙结构的观测得出暗物质必然存在的结论的超越标准宇宙学模型的第一个方面。特别地,星系分布的功率谱也表明,宇宙只含重子物质的理论预言和观测不符,因为只含重子物质的宇宙的结构很均匀。因此,暗物质不仅仅是解释星系旋转曲线的需要,而且也是解释宇宙在大尺度上结构形成的需要。当试图理解宇宙结构是如何演化之时,我们将不得不面临这样的问题:初始条件和结构形成的种子原初扰动是什么产生的?这个问题引导我们进入了超越标准宇宙学模型的第三个重要方面:暴胀理论。这个引人入胜的设想认为,宇宙在年龄仅为10.35s时经历了一次剧烈的指数膨胀。直到最近,有关暴胀理论的观测证据还很少。作为一个可行的理论,暴胀理论主要因其美学感染力而存在至今。最引人注意的是,暴胀理论对宇宙的初始条件做出了具体的预言,并且今天这些预言已经有了观测结果,其中最令人激动的、意义深远的是呈现暴胀理论预言的特征形式的CMBR各向异性的观测结果。1998年通过超新星的观测发现了宇宙的加速膨胀,其原因可能是暗能量的存在,这是超越标准宇宙学模型的第四个方面。

总之,20世纪最后20年的宇宙学理论和观测上的发展把我们引向超越标准宇宙学模型(图1.2):à暗物质的存在;á需要理解零阶、平滑宇宙附近的扰动的演化(即高阶宇宙学或者扰动宇宙学);.产生这些扰动的暴胀;.暗能量的可能存在。这些超越标准宇宙学模型的成分——暗物质+结构形成与演化+暴胀——所构成的理论模型,称为冷暗物质(colddarkmatter,CDM)模型。这个名称中的“冷”字部分来自暗物质粒子在宇宙早期能够有效地成团的需要。如果暗物质不是冷而是热的,即它们具有很大的压强,那么宇宙结构将不会在适当的程度上形成。

本书只介绍标准(或者大爆炸)宇宙学或者零阶(或者平滑)宇宙学的基本内容,扰动宇宙学在研究生教材《现代宇宙学》中详细论述。标准(或者大爆炸)宇宙学原则上等于零阶(或者平滑)宇宙学,但其内容略有区分;超越标准宇宙学模型原则上等于高阶(或者扰动)宇宙学,但也是略有区分。四者之间互有包含重叠,其逻辑关系详见图1.2。

宇宙学是20世纪天文学上的重大成果之一,伴随着科技的发展,她从定性描述到定量研究,直至20世纪末到达精确宇宙学时代。进入21世纪后,宇宙学上的重大发现层出不穷,从2017年的引力波到2018年宇宙黑暗时代21cm吸收线的观测发现,相信到21世纪末宇宙学家将会用望远镜看遍整个宇宙、把宇宙学的疑难几乎全部解决。虽说中国古人有云:“天机”不可泄露,但宇宙学家的终极使命是反其道而行之,将宇宙的“天机”公布于世。因此,宇宙学被誉为最精确、最优美和最富有诗意的科学(Cosmology is the most scientifically rigorous,aesthetically elegant,and the most poetic of the science)。

图1.2 宇宙学框架

习题

1.1 简述超越标准宇宙学模型的几个方面。

1.2 简述标准(或者大爆炸)宇宙学或者零阶(或者平滑)宇宙学、高阶宇宙学或者扰动宇宙学与超越标准宇宙学模型之间的逻辑关系。

第2章 大爆炸宇宙学

1948年俄裔美国科学家伽莫夫等把原子核和基本粒子物理学与宇宙膨胀联系起来,建立了大爆炸元素形成理论,即大爆炸宇宙论。它基于的思想是,如果宇宙正在膨胀,那么在138亿年前,它起源于一个奇点。而且它能够可靠描述的宇宙演化的时间范围是从大爆炸后1/100s直到现在。重要的是,基于三个观测支柱,即哈勃膨胀、轻元素丰度和宇宙微波背景辐射,它取得了巨大成功。尽管如此,它也存在不完备性,即无法回答如果时光倒流至大爆炸后1/100s,宇宙在1/100s时为什么以那种方式存在着。实际上,大爆炸宇宙论的想法最早是由比利时物理学家、天文学家勒梅特(Georges Lema.tre,1894年—1966年)首先提出的。1927年他求解爱因斯坦引力场方程获得了宇宙膨胀解。1932年他提出现在的宇宙是由一个极端高热、极端高压高密的原始的原子大爆炸产生,即大爆炸宇宙学的雏形(图2.1)。然而英国著名天文学家弗雷德 霍伊尔(Sir Fred Hoyle,1915年—2001年)非常不赞同大爆炸宇宙论,而是主张由英国天文学家邦迪(Hermann Bondi)和他本人以及戈尔德(ThomasGold)等在1948年提出的稳恒态宇宙论。1949年3月霍伊尔在英国广播公司(BBC)的一次广播节目中首次将勒梅特和伽莫夫等的理论称作“这个大爆炸的观点”(thisbigbangidea)作为对大爆炸宇宙模型的嘲讽,歪打正,这反而成了这一理论名称的由来。20世纪60年代发现的遥远的类星体和射电星系开始成为不支持稳恒态宇宙模型的证据,后来1965年发现的宇宙微波背景辐射则更是被大多数宇宙学家看作彻底宣告了稳恒态宇宙理论的失败和终结。

图2.1 勒梅特及其大爆炸宇宙学的雏形示意图(图片来源:百度百科和中文维基百科)

2.1 宇宙学思想简史

现代宇宙学的基石是我们坚信人类在宇宙中所处的位置并不特殊,即所谓的宇宙学原理,它是既简单又强大的宇宙学思想。然而有趣的是,大部分的人类文明史都认为我们处于宇宙中的一个特殊的地方,通常是宇宙的中心。茫茫宇宙,我们到底在何处(图2.2)?实际上,宇宙学思想简史就是一部寻找宇宙中心、建立正确宇宙观的波澜壮阔的探寻历程史。

图2.2 我们的家园在茫茫宇宙中的何处?

中国古代已经出现了许多宇宙起源学说。在《道德经》中,老子认为:“天下万物生于有,有生于无(nothing)”或者“道生一,一生二,二生三,三生万物”。这是当今流行的宇宙从无中产生的最早思想。三国时期徐整著《三五历纪》里也记载着中国古代民间传说的盘古开天辟地的神话。因此中国古代的先哲们早已在思考宇宙的创生问题。在西方国家更是涌现了大批的思想家穷其毕生精力研究宇宙、思考宇宙问题。古希腊人基于古希腊天文学家亚历山大 托勒密(Alexandrian Ptolemy,公元90年—168年)发展和完善了地心说,相信地球必定位于宇宙的中心。月球、太阳和行星围绕着它运转,位置“固定”的恒星处于更远的地方。托勒密设想了一种复杂的圆形运动,即托勒密本轮,来解释这些行星的运动,特别是行星逆行的现象。但直到16世纪初,波兰数学家、天文学家尼古拉 哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473年—1543年)有力地陈述了近两千年前由古希腊第一个著名天文学家阿利斯塔克(Aristarchus,约公元前315年—约公元前230年)首先提出的观点——地球和其他行星绕太阳运动,即日心说。不同的行星以不同的速度运动,因此逆行现象可以很容易地用该理论解释。尽管哥白尼赞成摈弃以人类和地球为中心的宇宙观,但事实上,他认为太阳是宇宙的中心。

在德国天文学家、数学家约翰内斯 开普勒(JohannesKepler,1571年—1630年)在1609年—1618年间发现行星在椭圆轨道上绕太