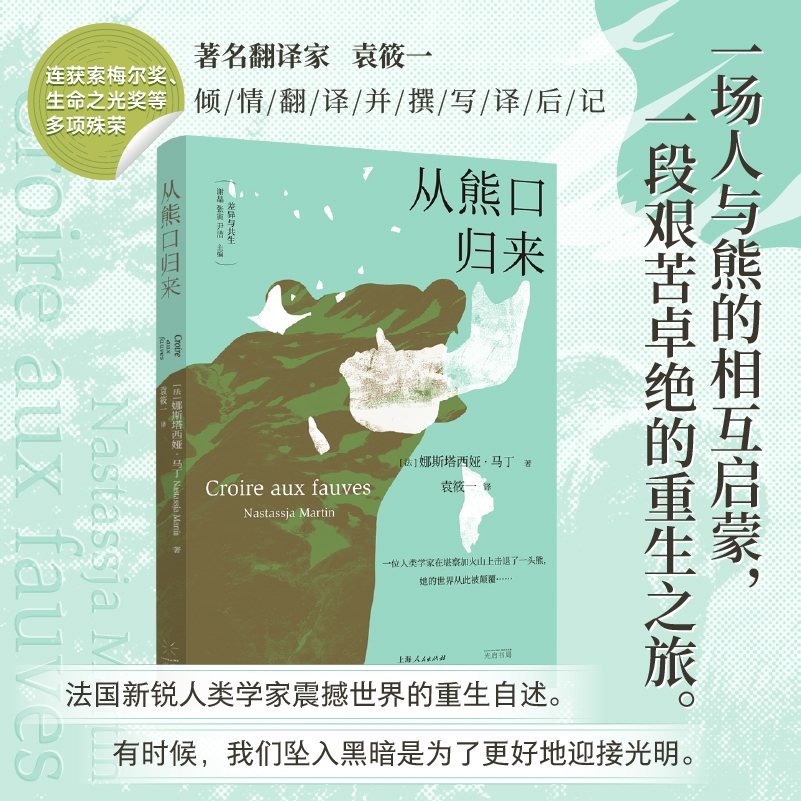

出版社: 上海光启书局

原售价: 65.00

折扣价: 42.30

折扣购买: 从熊口归来

ISBN: 9787545220032

娜斯塔西娅·马丁 Nastassja Martin,1986- 人类学家,毕业于巴黎社会科学高等研究院(EHESS),研究北极地区信奉泛灵论的游牧民族,先后在阿拉斯加与堪察加半岛进行田野考察。曾获法兰西学院颁发的路易斯·卡斯特(Louis Castex)奖。本书出版后,轰动法国,连获索梅尔奖(Prix Fran?ois Sommer)、生命之光奖(Prix du livre du réel)、皮埃尔·马克·奥兰奖(Prix Pierre Mac Orlan)、约瑟夫·凯塞尔奖(Joseph Kessel)等奖项。 译者简介: 袁筱一,翻译家,华东师范大学法语系教授,思勉人文高等研究院院长。翻译过法国文学三十余部,包括《西西弗神话》《温柔之歌》《流浪的星星》《生活在别处》《外面的世界》《一个孤独漫步者的遐想》等。曾获得第十届傅雷翻译出版奖文学类奖。

秋 现在,熊已经走了好几个小时了,而我则在等待迷雾消散。草原上一片红色,我的手也都是红的,脸上满是伤口,肿得简直不像样子。就像是在远古神话时代,混沌未开,而我就是一个模糊的形状,撕裂的伤口下,脸的轮廓消失了,到处都是黏液和血:这是一次新生,因为显然这并不是死亡。在我周围的土地上,是一撮撮熊毛,鲜血干了之后凝结在一起,一看就知道刚才发生过打斗。八个小时前,也许更早,我就在盼望俄罗斯军队的直升机能够穿越迷雾找到我。在熊逃跑的时候,我用背包上的带子把一条伤腿绑了起来,尼古拉找到我之后,帮助我包扎了脸部,他把我们珍藏的烈酒都倒在了我的头上,酒混着血泪从我的面颊上流下来。他将我一个人单独留下以后,一直拿着我的阿尔卡特小手机,站在海岬的高处,试图呼救,他肯定寄希望于时有时无的网络,古老的电话,遥远的天线,但愿这一切都还能奏效,因为我们周围都是火山,火山就在不久前还为我们的自由而欢呼,现在却提醒我们,我们着实是被困在这里了。 我冷。我摸索着找寻睡袋,尽量给自己穿上轻暖的衣物。我的思绪一会儿飞向熊 一会儿又回到这里,建立联系,进行分析,层层剖析,做一个幸存者的白日梦。此刻我的脑袋里面应该像是一堆无法控制的突触在疯狂增长,比以往更快地发送、接收信息,节奏是梦的节奏,仿佛如爆炸一般,转瞬即逝,虽然自主却不受控制,然而,再也没有什么比这真实、更当下了。我能听到的声音在成倍增长,就像野兽一般,我就是野兽。有一瞬间我在想,熊会不会回来终结我,或者由我终结它,或者我们两个最终抱在一起死去。但我已经明白,我能感觉到,这一切不会发生,现在熊已经走远了,它在高山草原上踉跄着,毛皮沁出鲜血。随着它的远离,我重新回到自己,我们都在重新审视自己。它没有了我,我也没有了它,我们都活了下来,尽管我们都失去了些什么,留在了对方的身体里;我们都带着对方留下的这一点什么活了下来。 …… 冬 今天我明白了一件重要的事情。从这场战斗中痊愈,不仅仅是一种以自我为中心的蜕变姿态。这是一种政治姿态。我的身体成为一方领土,在这领土上,西方的外科医生与西伯利亚熊在对话。或者说,是他们试图建立与西伯利亚熊的对话。在我身体的这个国度内缔结的关系是脆弱而微妙的。这是一个火山国,每一刻都有可能失去平衡。我们的工作,她的,我的,或是熊放置在我身体里的这一不可名状的东西的,从此后就只是“保持联系”。 我说,无论是面对熊,还是面对“来到”这个世界的东西,活下去就意味着接受结构性转变,从而形成一个新的形态。让我们着迷的独特性最终显现出它的本质,那就是一个幻象。形态根据自身的模式重新构建,只是构建的元素都是外来的。 …… 如果它棕黄色的眼睛没有对上我蓝色的眼睛,也许我能够满足于这些相近之处。尽管我更想使用的词汇是(它在我内心激起的)“共鸣”。但是,有了我们纠缠在一起的身体,有了这不可名状的“我们”,这个我隐约地感觉到是来自远方,来自我们有限存在之前的“我们”。这些问题在我的脑中转来转去。为什么我们选择了彼此?我和野兽的共同点究竟在什么地方?是从什么时候开始的?我身上的真相在于,我从来不曾想过要让自己的生活平静无波,尤其是和他者的相遇。 …… 春 她勾勒出不在场的人的轮廓,为他们上色,乐此不疲。我喜欢画画,因为这样就可以逃离这里,她对我解释说。爸爸说不能老是做梦。你怎么想?我思考了一会儿。我想我们不应该回避隐藏在我们内心深处的、尚未完成的东西,应该直面它。可我不知道该如何用简单的语言来表达,于是我说:瓦西里娜,如果长大意味着看见自己的梦想一个个死去,那么长大就成了死亡。当成年人试图让我们相信,格子已经在那儿了,就等着去填满它们即可,最好不要去搭理他们。 我们默默等待; 水终于开了。热茶温暖了我们的身体。接着她看向我,她在黑暗之中笑了一下,一个节制、羞涩的微笑,一个充满爱的微笑。她低声道,有时候,有些动物会给人类送上礼物。如果人做得好,如果人在他们的一生之中懂得倾听,如果人的脑子还没有被太多的坏想法占据。她垂下眼睛,轻轻叹了口气,然后她抬起头,又笑了一下:你, 你就是熊给我们的礼物,因而它们让你活着回来了。 达利亚说,那些黑夜的景象并非总是单纯的投射。是记忆之梦或是欲望之梦。还有一些其他的梦,就像这个关于熊的梦,还有今天晚上关于马的梦,这些梦我们无法控制,但是这是我们等待的梦,因为这些梦与外界的生灵建立了一种联系,开启了一种对话的可能。为什么这如此重要呢?因为它们使得人类在白天的时候有了方向; 因为它们赋予未来的关系以某种调性。与某种事物一起做梦,就是得到信息。正是因为这样,我们总是守候着,等待长途旅行或者狩猎归来的人,经过很长时间,从别的什么地方归来的人;正因为这样,达利亚总是在夜半守候着我,潜心研究那些我熟睡中出现的,不会欺骗我们的符号:颤抖,突然的动作,呻吟,汗水。 我接受一点,那就是我们生活在其中的世界是有一种方向的。有一种节奏,一种方位。从东到西,从冬到春,从黎明到夜晚,从源头到大海,从子宫到光明。甚至有的时候我会想起哥白尼。因为断言地球并不按照我们所认为的方向动,断言世界转动的方向不是可感知的方向,而是和我们感受到的方向正相反,他在他的时代犯下了冒犯君主的罪。哥白尼的直觉与回归的问题,与存在物反向上溯回源头的问题是不是有某些相通之处?河流汇入大海,但是鲑鱼却逆流而上,寻求死亡。生命在母亲的肚子之外生长,但是熊下山回到地面来做梦。大雁在南方生活,但是重新征服了它们出生的北极的天空。人类走出洞穴和森林,建造了城市,但是有些人半路折回,再一次居住于森林之中。 我想,应该是有点什么不可见的东西,将我们的生命推向未可逆料的地方。 伊万说只有人类相信自己做的一切都好。只有人类如此在意别人是怎么看待他们的。在森林里生活,有点像是这样:那就是和别人一起活着,和他们一起摇摆。 ☆法国新锐人类学家娜斯塔西娅·马丁的成名作,出版后即在法国引起轰动,连获索梅尔奖、生命之光奖、皮埃尔·马克·奥兰奖等多项殊荣,被翻译成德、西、葡、俄、意、荷等各国文字,通行近三十个版本,还被改编成不同版本的舞台剧在美国、巴西、法国等地上演,撼动全球读者与观众。 ☆著名翻译家袁筱一倾情翻译并撰写译后记,复旦大学中文系教授张新颖、《重走》作者杨潇、文化人类学者袁长庚等诚挚推荐。 ☆一场人与熊的离奇相遇,一次艰苦卓绝的内向探索。我们仿佛与作者共同经历了这段重创后的蜕变之旅,感受到我们日常世界中看不见的野蛮与暴力,也在与他者、与自然的共生中,发现原来还有其他和世界相处的方式。