出版社: 北京大学

原售价: 128.00

折扣价: 83.20

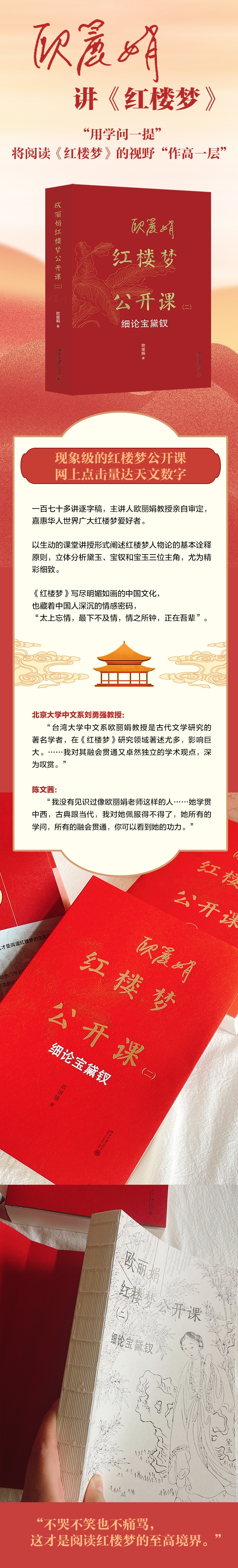

折扣购买: 欧丽娟红楼梦公开课(二):细论宝黛钗

ISBN: 9787301347577

欧丽娟 ---------------------------- 欧丽娟,台湾大学中国文学系教授,研究领域:唐诗、《红楼梦》、中国文学史。除了“大观红楼”系列之外,代表作还包括《杜诗意象论》《唐诗的乐园意识》《李商隐诗歌》《诗论红楼梦》《红楼梦人物立体论》《唐代诗歌与性别研究——以杜甫为中心》《唐诗的多维视野》《唐诗新思路》等,因台大“红楼梦”公开课获得“全球开放式课程联盟”2015年杰出教学者奖。

关于《红楼梦》人物的相关讨论,堪称汗牛充栋,而“人物”大概也是对读者最有吸引力的小说构成要素。在进行人物总论之前,我想把自己多年以来研究《红楼梦》的心得——人物诠释原则——和大家分享,在过去,这些原则非常有效地帮我重新认识了《红楼梦》中的人物。必须说,它们并非一开始便那么清晰,而是我在尽量用客观的态度阅读《红楼梦》、深入认识个中角色的过程里,逐渐产生的一些反省。种种反省所获的心得,其实在西方思想家的论辩中也可以找到踪迹,并且通过哲理分析而被更明晰地确立出来。我将先通过别人的学说对自己的心得加以说明,因为那些学说的背后有比较深厚的哲理背景,可以把个人多年来的体验表达得更精确和深刻。以下所引述的,便是对这些林林总总之心得的更好呈现。 标签化的读法 首先,希望读者注意一个道理:如同我们面对身边人一样,如果小说中的人物是鲜活、丰富、引人入胜的,那就应该被当作一个特定的具体对象来看待,除非该作家实在是个笨伯,是第二流的小说家。但很不幸的是,许多读者都习惯于给小说中的人物贴标签,事实上,恐怕不只对小说人物如此,对身边很多的人也是动辄标签化,不在乎削足适履、以偏概全,而我则很难接受这种轻率的态度。 在现实中,我们置身于社会网络里免不了会有一个很大的困扰,即人与人之间实在充满了许多幢幢魅影,让我们失去对整体的把握,以至于要了解身边的人真的太难。而小说却不是如此,小说中的人物可以“躺”在那边,任由我们彻底解剖;我们可以像侦探一样,搜罗各种蛛丝马迹来重新建构对他/她的认识,也就是说,小说家想让你知道的东西,在作品中一定都会提供出来,只要读者非常努力便能够找到,从而组合成一个完整的拼图。因此相形之下,小说可以让我们充分实验对人性的好奇和探索,获得一种穷究的乐趣。 这么多年以来,在考察过一个个红楼人物之后,我的整体感受是:法国哲学家路易·杜蒙(LouisDumont)于《阶序人》一书中的论说真是深获我心,在这本书里,他一开始就着眼于所谓的“个人”(individual)做出精到的分析,由此让我们警觉到:人物一定是一个个体,也即individual,然而用“individual”来看待人物的时候,我们恐怕会混淆很多的范畴而不自知。如此一来,当讨论人物的性格特质和品格价值时,常常便会把特质变成价值,并且很快地贴上一些标签,那就引发了很大的问题。 在此要请读者一起思考:什么叫“个人”?一个人只是因为他单独存在,便叫作“个人”吗?我们应该要怎样去认识“个人”?杜蒙提醒我们注意,所谓的“个人”至少有两个含义:第一,指特定经验上的个人,也就是说,每一个个体都有他的生命史,有其从出生开始在成长过程中面对的家庭教育环境,以及后来接受同侪或社会的各种意识的影响,才形成他现在的这般样貌,所以,必须要把一个人还原到特定的经验上加以认识。第二,杜蒙发现西方文化会把个人当作价值的拥有者,意即个人的存在就是体现某种价值,尤其在小说中更是如此,而我们现在也正是不自觉地这般操作。因为小说不可能把每一个人物每天二十四小时的各种样态巨细靡遗地呈现出来,经过作家取舍之后在小说文本中所呈现的形象,便被我们很自然地当成作家想要表达的某一种观念或是价值。 尤其因为《红楼梦》写得太吸引人,读者更容易把《红楼梦》中的某个人物视为某种价值的拥有者,以致简化或膨胀其存在意义,而言过其实。举个例子来看:不少读者或研究者主张薛宝钗代表了礼教、作伪,林黛玉则代表了性灵、追求自由、反抗礼教。那其实是大有问题的,原因正在于我们没有把人物当作一个特定经验上的个人来看待,没有进入他们的生活空间、人际关系及其内外在的各种处境,反而很快抓住一些现象就贴上标签,说这个人代表什么,那个人代表什么,并且正邪不两立,这便是米兰·昆德拉所谓“简化的白蚁大军”之所以形成的原因。 倘若我们承认《红楼梦》不是那种独白型小说,其作者仅仅只把笔下的人物当成自己某些信念的传声筒,而是客观细腻地把他所认识到的丰富人性具体呈现出来,那么就应该调整心态,把林黛玉、贾宝玉、薛宝钗、茗烟、贾政、王夫人等人都当作特定经验上的个人来看待。比如说,不要只看到贾政作为大家长对子孙严酷的那一面,而是了解一下:他过去是怎么成长的?整个过程中有没有发生过人生的重大转变?此一转变的意义又在哪里?他和他的家族关系如何,以至于他用这样的方式来对待他的孩子?他和他的母亲关系又如何?他对子孙就只有严酷的那一面吗?又为什么会出现这种严酷的情况?如果不仔细地一一检验、努力客观地找出答案,而是立刻贴标签,一概用几个空洞的形容词来下定论,以至于永远只看到原先已经预设的偏见,那就是读者在耽误自己,而这是最令人担心的结果。 但即便如此,《红楼梦》本身并不会因此而受损,对于薛宝钗、袭人的贬低,对于王夫人、贾政的歪曲,也不会真正有损于这些人物本身,我相信总会出现有眼光的人能够重新好好看待《红楼梦》。我们已经到了应该挣脱那些限制自己成长的旧衣服的时刻,这身旧衣服早已显得太狭窄、太陈旧,会束缚我们的成长和跳跃,为什么还要把它牢牢地穿在身上,导致自己发育不全?即使必须经历拆肌裂骨的椎心之痛,也要自觉地把它脱去,因为一旦缺乏这样的努力,人类就会一直停留在原始蒙昧的状态,这是我结合阅读和对人生的理解所得到的很深的感慨。通过哲学家路易·杜蒙的精密分辨,可以提醒读者,小说中的每一位人物,尤其在曹雪芹此等伟大的小说家笔下,都属于特定经验上的个体,而不是用来代表某些单一的价值和理念的。 那么,何以读者会如此自然地从“价值的拥有者”的视角来看待那些角色?细究起来当然有着各种原因,有的是来自文化传统,有的是出于现代社会的某些意识形态,也有的是源自人性的本能反应。读者总是很快地认为林黛玉就代表本真,代表自由的性灵,薛宝钗则代表被礼教扭曲的人。之所以会如此迅速地做出这种分类,而且都采用很简单的二分法,对人物的其他丰富面向与深层底蕴一概视而不见,其背后至少有一个自己察觉不到的文化传统在发挥作用。 就此,可以引述一位学者的看法来加以说明:我们过去的艺术经验,包括阅读小说与欣赏戏曲的经验,导致了创作者与读者/观众之间互相加强与调整之后而形成的一种微妙审美准则──作家希望读者能很快地掌握自己所创造出来的人物,读者则只想要娱乐和轻松,不想耗费心力去探究那些人物到底具备何等内涵,因此希望作品不要那么复杂。这种双重的需要便共同塑造出一个文类的边界,达成了创作和欣赏时的一种默契,在中国传统里就是“脸谱式”的塑造和理解,只要人物一出场,大家即一目了然:他在剧中代表的价值是什么?他的立场是什么?他的正邪道德属性是什么? 针对这种现象,戏剧理论家洛地已经指出:“‘脚色’是我国戏剧构成中特有的事物,它既是班社一群演员各有所司又互补相成的分工,又是剧中众多相互关系的人物的分类。……所以中国传统戏剧(剧本)以‘脚色’登场并不以‘人物’登场。”这是来自文化传统中的艺术经验所导致,洛地发现传统戏剧构成中的特有要素是“脚色”。请注意此处的“脚色”是指传统戏剧中的“脚色”,和现代的叙事学语境中的“角色”是不同的,传统戏剧采取“班社制”,剧团中的演员各有所司。中国传统戏剧是以脚色登场而不是以人物登场,“人物”意指比较具体的、特定经验上的人,而“脚色”则已经脸谱化了,也因此被扁平化,成为某一种价值观的拥有者。 换句话说,作家本身在创作时已经先为各种角色贴上标签、做好分类,所以观众一下子即看得很清楚,演员所扮演脚色的善恶好坏一目了然,以至于见到白色抹脸的曹操便很生气。可是在现实生活中,有谁会一出现就告诉你“我是奸人”?每个人都有其深不可测的复杂性,绝对不会这么简单。但很不幸的是,读者常不自觉地用“脚色”而不是“人物”来看待《红楼梦》中的各个构成要素,使之流于十分简化而变得扁平又单一。 现象级的红楼梦公开课,网上点击量达天文数字,一百七十多讲逐字稿,一字一句,精雕细琢,主讲人欧丽娟教授亲自审定,嘉惠华人世界广大红楼梦爱好者。