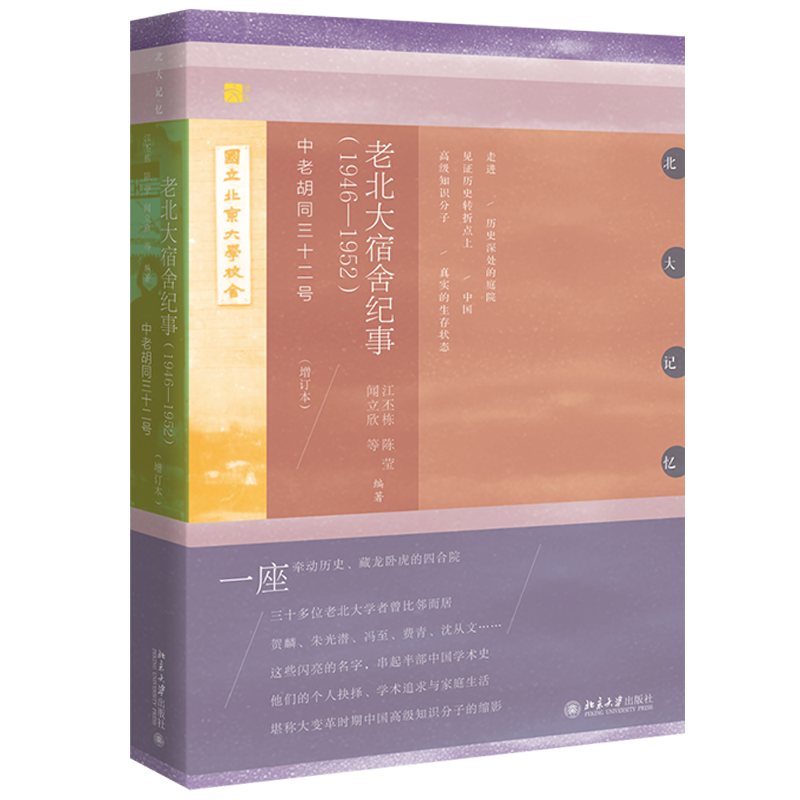

出版社: 北京大学

原售价: 79.00

折扣价: 50.60

折扣购买: 老北大宿舍纪事(1946-1952中老胡同32号增订本)/北大记忆

ISBN: 9787301297735

"江丕栋,北京大学数学系江泽涵教授之子。 陈 莹,北京大学西语系教授陈占元之女。 闻立欣,北京大学西语系教授闻家驷之子。 "

" 团 聚 沈虎雏 (中国语文学系教授沈从文之子,曾居住于中老胡同32号内18号) 一 分明听见爸爸在呼唤:“弟弟!” 猛然坐起来,睡意全消。习惯夜间照料他,我靸上鞋,又停住了。 很静,没人唤我。街灯在天花板上扯出斜斜窗光,微暗处隐现爸爸的面影,抿嘴含笑,温和平静,那是同他最后分别用过的遗像。他不再需要照料,已离开我们半年了。 遗像下有两行字,那是他的话: 照我思索,能理解“我”。 照我思索,可认识“人”。 从我还不记事起,命运一再叫我们家人远离,天南海北,分成两处、三处,甚至更多。摊上最多的是跟爸爸别离,这给每次重逢团聚,留下格外鲜明印象。 最后几年团聚,中国人在重新发现沈从文,我也才开始观察他生命的燃烧方式。有过许多长谈短谈机会,倾听他用简略语句吃力地表达复杂跳动思绪,痛感认识爸爸太晚了。 我不大理解他。没有人完全理解他。 二 我刚满月,卢沟桥炮声滚过古都。 我两个月时,爸爸扮成商人,同杨振声、朱光潜、钱端升、张奚若、梁宗岱等结伴,挤上沦陷后第一列开离北平的火车,绕过战线, 加入辗转流向后方的人群。待到妈妈终于把我们兄弟拖到云南,全家在昆明团聚时,我俩的变化叫爸爸吃惊: 小龙精神特别好,已不必人照料,惟太会闹,无人管住,完全成一野孩子。 小虎蛮而精壮,大声说话,大步走路,东西吃毕嚷着“还要”,使一家人多了许多生气! 我俩不顾国难当头,不管家中有没有稳定收入,身子照样拼命长,胃口特别好。 尤以小虎,一天走动到晚,食量又大,将来真成问题。已会吃饭、饼、面。 爸爸说:“天上有轰炸机、驱逐机,你是家里的消化机。” 消化机是大的应声虫。“大”,就是龙朱哥哥。我虽处在南腔北调多种方言环境,却跟大学一口北京话,自认为北京人,十分自得。湘西人称哥哥为大,这称呼想必是爸爸的影响,直到今天我说“哥”字还挺绕口。 1939 年4 月以后,昆明频频落下日本炸弹,我家疏散到呈贡乡下。过不久,爸爸长衫扣眼上,多了个西南联大的小牌牌。每星期上完了课,总是急急忙忙拎着包袱挤上小火车,被尖声尖气叫唤的车头拖着晃一个钟头,再跨上一匹秀气的云南小马颠十里,才到呈贡县南门。这时我常站在河堤高处,朝县城方向,搜寻挎着包袱的瘦小长衫身影,兴奋雀跃。直到最近,我才知道他上火车之前,常常不得不先去开明书店,找老板预支几块钱。沉甸甸的包袱解开,常常是一摞书、一沓文稿,或两个不经用的泥巴风炉,某角落也有时令我眼睛发亮,露出点可消化东西。 流向龙街的小河如一道疆界,右岸连片平畴一直延伸到远远的滇池,左岸是重重瓦屋。房子建在靠山一侧坡坎上,间杂一些菜园和小片果木,多用仙巴掌做绿篱。这些落地生根植物,碰到云南温暖湿润红土迅速繁殖,许多长成了大树,水牛在结实的仙巴掌上蹭痒。杨家大院挨着一排这种树,背靠一带绿茸茸的山坡,地势最高,在龙街算一所讲究宅院。除杨家几房和帮工居住,还接纳我们十几家来来去去的房客。 妈妈每天去七里外乌龙埠,给难童学校上课,爸爸下乡的日子, 也到难童学校和后来的华侨中学讲几堂义务课。 孩子们日子过得还像样。龙龙每日上学,乡下遇警报时即放炮三声,于是带起小书包向家中跑,约跑一里路,越陌度阡,如一猴子,大人亦难追及。小虎当兆和往学校教书时,即一人在家中作主人,坐矮凳上用饭,如一大人,饭后必嚷“饭后点心”,终日嚷“肚子饿”,因此吃得胖胖的,附近有一中学,学生多喜逗他抱他散步。一家中自得其乐,应当推他。 一人守家并不好玩,我会说“无聊”这个大人用的词,白天老想朝外跑。跑出杨家大院有五条道:去河边的,随妈妈打水洗衣天天要走几次,不新鲜;通龙街的半路有群白鹅,长脖子挺直,一个个比我还高,那神气仿佛在我脸上选择,该用善拔草的扁嘴在哪儿拧一下; 去龙翔寺山道有鲜丽的巨大花蝶,无声无息拦路翻飞,肯定是坏婆娘放蛊;第四路有凶狗;第五条多马蜂,我一人出去,不敢跑很远。 爸爸在家,常问我们兄弟: “猴儿精!稳健派!怕不怕走路?勇敢点,莫要抱。” 这真适合我们好动如球性格,于是几人四处跑去。远则到滇池涉水,近则去后山翻筋斗,躺着晒太阳,或一同欣赏云南的云霞。背山峡谷里小道奇静,崖壁有平地见不到的好花,树桠巴上横架着草席包裹的风干童尸。有时跑很远去看一口龙井咕咕冒水,或到窑上看人做陶器,讨一坨特别黏的窑泥玩。若进了县城,路越走越高,冰心家在最高处。听说冰心阿姨去重庆坐过飞机,我觉得这真了不起,编进杜撰的儿歌。古城乡魁阁像楼又像塔,我挺羡慕费孝通伯伯一伙专家, 天天在上边待着。我们最多的还是在野外随处乱跑,消耗掉过剩精力,再回来大嚷肚子饿。 兄弟俩不但消化力强,对精神消费也永不满足,逼得妈妈搜索枯肠,使出浑身解数来应付。于是我们听熟了她小时朱干奶奶用合肥土话哄她的童谣;又胡乱学几句妙趣横生的吴语小调,是在苏州念中学时,女同学一本正经教她的;英文歌是对大进行超前教育,我舌头不灵活,旁听而已。妈妈看过几出京戏,不得不一一挖出来轻声唱念, 怕邻居听见,因此我们知道了严嵩、苏三等人物。昆曲真莫名其妙, 妈妈跟充和四姨、宗和大舅、查阜西伯伯们凑到一块,就爱清唱这种高雅艺术,我们兄弟以丑化篡改为乐。救亡歌曲是严肃的,必须用国语或云南话唱。对于我跟大贪得无厌的精神需求,妈妈计穷时,如果爸爸在家,就能毫不费力替她解围。 两个装美孚油桶的木箱,架起一块画板,是全家文化活动中心。我们围坐吃饭,妈妈在上边改作业,大在上边写“描红”大字,爸爸下乡来,也常趴在画板上写个不停。轮到有机会听故事讲笑话时,每人坐个蒲团,也是围着它。云南的油灯,粗陶盏子搁在有提手的竹灯架上,可以摆放,又能拎挂。家里这盏如豆灯火,常挂在比画板稳的墙上。我学会头一件有用事,就是拿糊袼褙剔下的破布条搓灯芯。现在全家围拢来,洗耳恭听爸爸唱歌,他总共只会一首: “黄河黄河,出自昆仑山——唵流经蒙古地——咿转过长城关!一二一!一二一!”十足大兵味,定是在湘西当兵时学的。大家笑他,他得意,从不扫兴。 “不好听?我来学故事吧!” 这才是拿手。于是“学”打老虎、猎野猪、捉大蟒故事,又形容这些威严骄傲兽物的非凡气度,捕食猎物的章法。 熊娘是可笑东西:“熊娘熊娘打空瞌,不吃伢崽吃哪个?” 我并不怕,那不过是脸被胡子下巴扎一气,胳肢窝被胳肢一番罢了。若躺着听故事,他就会眯小眼睛,迈起熊步,巴嗒着嘴,哼哼唧唧,熊娘要吃“不哉”了。我始终不明白,为什么小孩脚趾叫“不哉”?但熊娘已逼近脚丫,搞得我奇痒难忍,喘不上气,熊娘十分开心: “啊唔啊唔好恰,果条伢崽没得掐恰!” 学荒野故事时,爸爸还随时学蛇叫,模仿老虎叫。讲到猪被叼着耳朵,又被有力的尾巴抽赶着进山时,那猪叫声也逐渐远去。他学狼嚎听来瘆人,于是又学十几种鸟雀争鸣,自己总像那些陶醉于快乐中的雀儿。 " 以中老胡同三十二号为经,以北大教授及子女两代人亲历的家事国事为纬,交织出一幅大变革时代中国知识分子的真实生存图景。