出版社: 民主与建设

原售价: 70.00

折扣价: 44.80

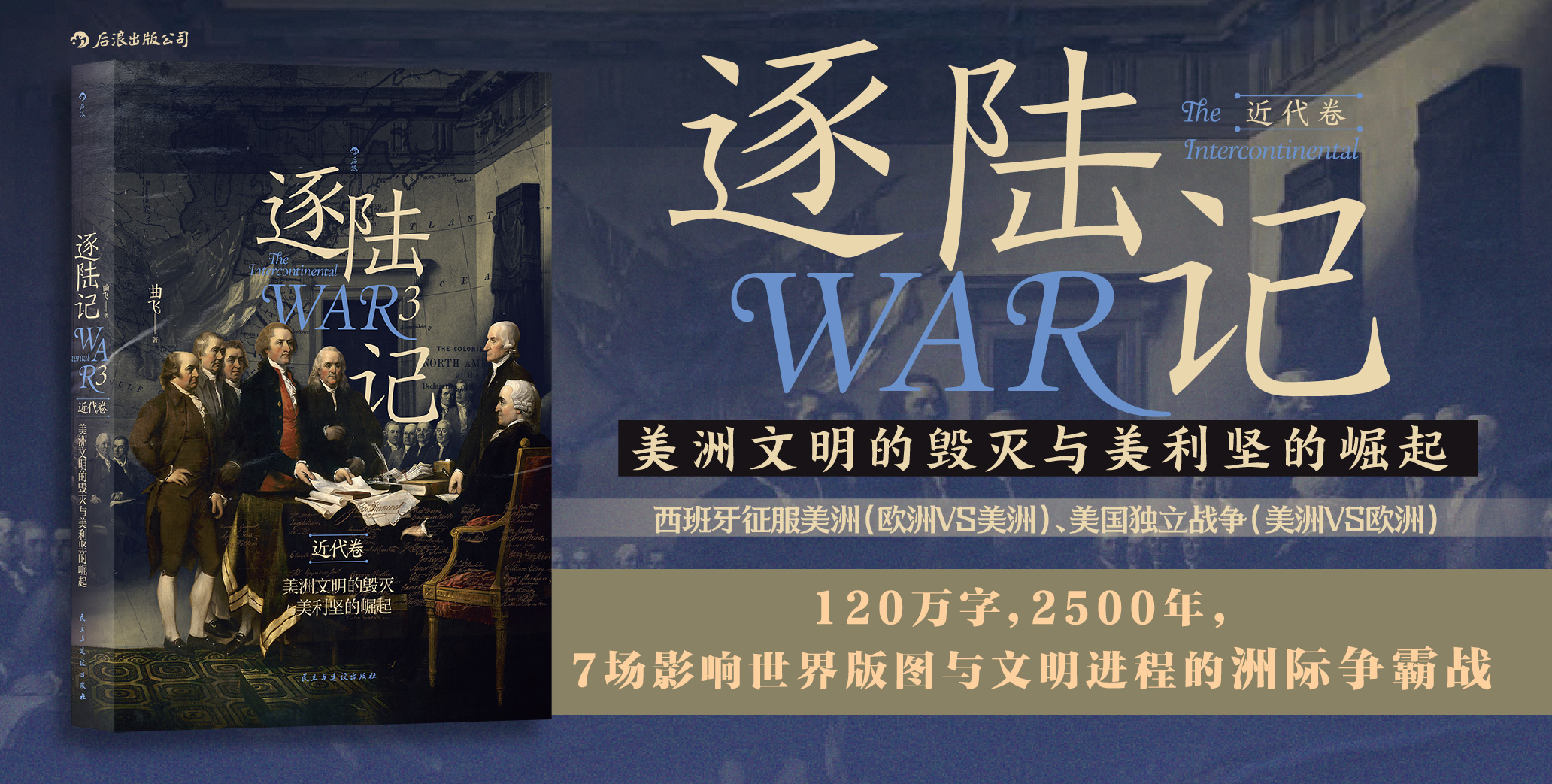

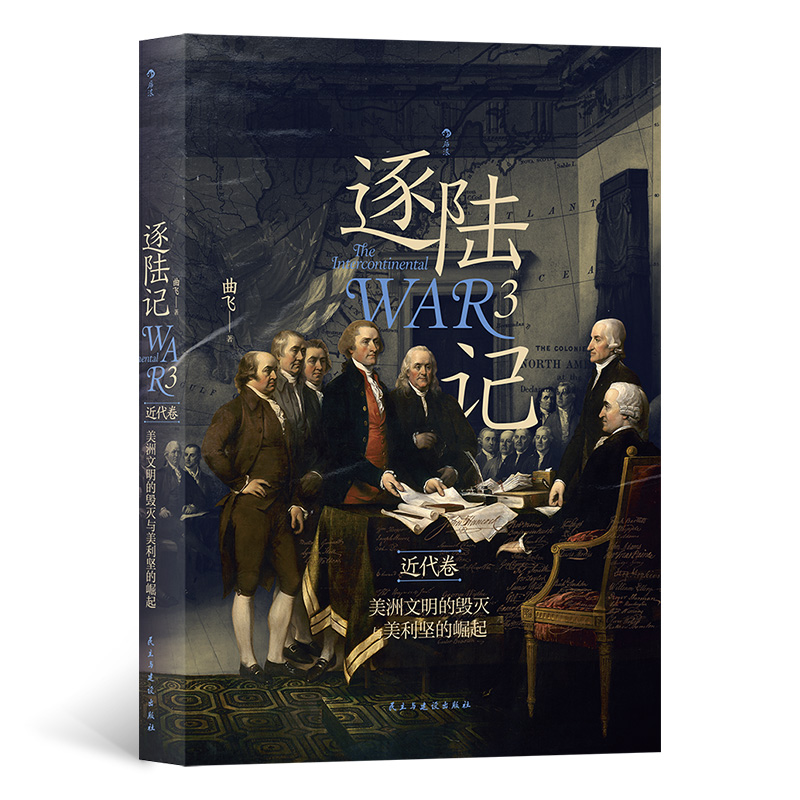

折扣购买: 逐陆记3: 美洲文明的毁灭与美利坚的崛起

ISBN: 9787513938297

曲飞,资深媒体人,历史作者。得到App“每天听本书”栏目的首批签约作者之一,擅长解读历史类书籍。现在从事自媒体行业,是原创历史类平台“搜历史”的主编、联合创始人。著有世界史作品《逐陆记》四卷及《暗杀局》等。

6 哥伦布出海 1451年,夏末的某一天,克里斯托弗·哥伦布降生在意大利北部的热那亚,确切的出生地可能是昆托村,民政部门关于他身世的记载,在他成名之后全部离奇失踪。 但不管怎样,身为一个航海城邦的孩子,哥伦布不可避免地对海洋产生了兴趣。其时,尽管热那亚和威尼斯还是地中海贸易的执牛耳者,但热那亚人的贸易路线主要依靠黑海克里米亚半岛作为中转站。随着土耳其人的强力介入,地中海通向黑海的博斯普鲁斯海峡愈发多阻,地中海贸易渐已风光不再,倒是葡萄牙人开拓大西洋捷报频传,让哥伦布对海外新世界倍加向往。 据哥伦布本人称,他14岁那年就曾乘船出海,24岁起,他又在父亲开的书店中打杂,借工作之便阅读了很多关于航海方面的书籍,当然也包括马可·波罗等人以魔幻主义笔法写成的东方游记。因此,可以说哥伦布在成为水手之前,航海的理论基础和实践经验已经兼而有之。1477年,26岁的哥伦布移居葡萄牙,正式开始了船员生涯,并娶了一位家道中落的航海世家贵族女青年堂娜·菲利帕为妻。在葡萄牙期间,他曾作为测绘人员数度往返于葡萄牙本土与马德拉群岛之间,这段遭际虽然辛苦,却是了不起的历练,哥伦布在船上学到了不依赖罗盘而凭借天文星象导航的本领,他还能根据空气的味道、海鸟的行迹、海水的温度、漂浮的船骸等蛛丝马迹,来读懂大海,这都为他日后的伟大探险生涯提供了难以估量的助力。哥伦布还曾远航到冰岛,那里是古代维京海盗开发的殖民地,当地人知道在冰岛西北有个叫格陵兰的大岛,而在更远处还有叫作“文兰”的神秘岛屿。有历史学家认为,哥伦布就是从冰岛人口中风闻西方有陆地存在,并对此深信不疑。不过,从哥伦布后来的表现来看,他很可能觉得那陆地就是马可·波罗笔下幅员万里的“震旦” (中国),以及遍地白银的“希盘谷” (日本)。 15世纪后期,成批的葡萄牙航海家还在以磁石般的劲头,前赴后继地涌向非洲南部沿海。但大自然的阻力使得他们的努力收效甚微——在赤道以北的热带,东北风将他们吹到远离海岸吉凶难测的远洋,而当他们奋力靠近陆地,又会被卷入几内亚湾诡异难测的湾流中。好不容易摆脱这些,到了赤道无风带,一丝风都没有,船儿在海上,风也不动帆也不动,急得水手只剩心动。因此,直到15世纪80年代,葡萄牙人最远也只到过赤道以南的刚果河河口(1483年),离他们理想中的目的地西天印度,差得何止十万八千里。 此时,一个异想天开的念头,正在哥伦布的脑海中酝酿:既然地球是圆的,那么无论向东还是向西,最终都会殊途同归。与其挤在越来越多的葡萄牙探险家行列中向东寻找印度,莫不如反其道而行之,向西航行,从另一个方向到达传说中的印度,乃至日本和中国。 如果得不到国家力量的支持,这样的构想将只能是空谈,因为除却远洋航行的高额费用,还有对发现地宣示主权、设立殖民政府、颁布法律、监督开发、武力保护等一切程序,都不能通过个人行为来解决。为此,1484年,哥伦布觐见葡萄牙国王若昂二世,献上了这个充满浪漫主义色彩的宏伟计划,并请这位以贯彻航海精神为国策的君主慷慨解囊,提供赞助。 若昂二世将这个计划交付他的御前顾问机构“地理事务公会”讨论。早在古希腊时代,欧洲人就认识到地球是圆的,到了2世纪,托勒密天文学的普及使得西方人普遍认同,我们是生活在一个球体行星上。基于此,“西出东至论”从理论上讲是成立的。但理论归理论,理论与现实之间隔着的是浩瀚的大西洋,西面而视,不见水端,甚至很可能是根本无法逾越的。在当时的航海技术特别是补给条件下,贸然派出船队向某个方向不回头地航行,其结果要么无功而返,要么泥牛入海,第三种可能性微乎其微。加之哥伦布提交的计划书中采用了当时已被证谬的托斯坎内里理论,该理论对经度的计算有误差,严重低估了地球的体积。这个漏洞被公会抓到,他们认为哥伦布理论知识不过关,他的想法是个不切实际毫无价值的空想。哥伦布无限失望地在日记中写道:“葡萄牙国王陛下拒绝赞同我的航海发现计划。” 次年,在向法国和英国兜售了航海计划并接连碰壁后,已经丧偶的哥伦布移居西班牙塞维利亚,一面修正他的计划书,一面上下活动,准备把西班牙作为下一个游说对象。1486年,哥伦布获得了觐见西班牙君主的机会,伊莎贝拉和费迪南听取了他的构想后,没有马上表示实质性的支持,毕竟当时格拉纳达还没拿下来,但伊莎贝拉流露出一些意向性的兴趣,她请哥伦布在巴拉多利德安置下来。这是个好兆头,因为谁都知道,这位“白衣女王”才是这家王室夫妻店真正的大掌柜。 可能是好事多磨,1487年,伊莎贝拉女王的母校萨拉曼卡大学的圣公会,以和葡萄牙人同样的理由毙掉了哥伦布的计划书。此时的哥伦布已走投无路,他在葡萄牙债务缠身,在西班牙又经历了第二次婚姻,这些都使他认准了西征大西洋的计划只许成功,不许失败。 1492年,格拉纳达的陷落标志着西班牙历史开启新篇,而哥伦布也在这一年迎来了他人生的重大转折。他再次获得了觐见的机会,这一次的造访恰逢其时,古老的西班牙刚以年轻的姿态迎来新生,这个国家的上上下下也都充满着探索的激情。王座上那对金童玉女也不例外,他们对大西洋的另一边是什么怀有强烈的兴趣。当时葡萄牙人已在航海之路上领先了不止一个船位,早赚得盆满钵盈,在这种赚钱效应的刺激下,柏拉图笔下那神秘而瑰丽的大西洋,现在似乎比以往任何时候都更引人神往。而尤其令西班牙王室感到紧迫的是,葡萄牙人的地理发现是与贸易垄断同步进行的,此前一年他们的探险家巴托洛缪·迪亚士船长,已经找到了非洲大陆的尽头好望角,绕过非洲到达印度只是时间问题,趁着他们没把东方贸易完全独占之前下海捞钱,已显得愈发时不我待。 所以,尽管哥伦布在收益分配问题上狮子大开口,一度让伊莎贝拉对他下了逐客令,但最终在双方各自做出让步之后,在这一年的4月3日,从格拉纳达豪华的阿尔罕布拉宫中颁下了一道旨意。奉天承运,女王诏曰: 汝克里斯托弗·哥伦布,将依照朕等之旨意,与朕等之船只及船员一道,发现并占领大洋所有岛屿及陆地。而且希望借由上帝之手,上面提及之大洋所有岛屿及陆地,用汝之想法与办法加以发现并占领…… 至于哥伦布的个人收益要与效益挂钩,女王将新发现之地的“海军上将、钦差和总督”头衔预支给他,以这种效益奖金作为他远涉重洋的酬劳,同时颁给他在新发现之地的特许权、特赦权、优先权、豁免权等全套特权。此外哥伦布还拜领了“堂·克里斯托弗·哥伦布”的世袭贵族头衔,从此登“堂”入室,跟情圣堂·璜、骑士堂吉诃德、教父堂·克里奥尼等名人并列堂字辈。 宣诏已毕,哥伦布领旨出朝,着手筹备他酝酿了近十年的伟大航海计划。8月3日,41岁的哥伦布和他的两个副手,经验丰富的航海家平松兄弟,率领由武装商船“圣玛丽亚” 号和轻型多桅快帆船“品塔”号、“尼尼亚” 号组成的小舰队,共计86名船员(包括他本人),从西班牙南部的巴洛斯角维尔瓦港扬帆起航驶向大洋,开始了他的西行。 ?张宏杰、余世存、刘勃、押沙龙、二混子(陈磊)等名家联合推荐。 ?穿越千年的现场感 本套书通过7场洲际战争、120余万字,带领读者纵览2500年世界历史。书中选取的战争都是影响世界版图与文明进程的洲际争霸战,共分四卷,以时间为序,分别是: ·上古卷:希波战争(亚洲VS欧洲)、迦太基共和国兴亡记(欧洲VS非洲); ·中古卷:十字军东征(欧洲VS亚洲)、蒙古人西征(亚洲VS欧洲); ·近代卷:西班牙征服美洲(欧洲VS美洲)、美国独立战争(美洲VS欧洲); ·现代卷:美日太平洋战争(亚洲VS美洲) 本书兼具“大历史”写作视野与生动逼真的细节描写,既还原热血沸腾的战争现场,也捕捉人物神韵,讲述英雄传奇。 ?面向未来的历史观 为什么迦太基有一代战神汉尼拔还是打不过罗马? 基督教在欧洲是怎么从外来“非法组织”变成全民信仰的? 欧洲人征服美洲背后有什么秘密? 都是英国人的后代,美国为什么要脱离大英帝国闹独立? 本书所写的战争并不止于战场,除了复刻精彩的战争现场,作者更深入挖掘战争背后的逻辑与博弈,对历史进行人文性的思考与阐发,以此映照现实、远观未来。 ?做给中国胃的世界史大餐 本书是面向中国读者、符合中国读者阅读习惯的无障碍读本,作者使用“中国化”的笔法,文风考究,亦庄亦谐,消除了译著带来的阅读门槛。 书后附有参考文献、大事年表,以及作者精心制作的中西方对照年表,以帮助读者将中国历史与世界历史放在同一维度考量,把握历史上具有转折意义的战争节点。可以说,本书是专为中国读者打造的一套世界战争史科普读物。 ?全新修订版 本套书于十年前首次出版,在媒体与读者中引发热烈反响,好评不断。本次出版,除了对内容进行修订外,更配合书中内容重新绘制36幅地图,让世界史零基础者也能轻松阅读! 此外,全新版本的装帧更为讲究,翻阅手感更好,阅读体验更舒适。封面精心选取了具有代表性意义的战争画作,分别是《亚历山大进入巴比伦》(Entry of Alexander into Babylon, Charles Lebrun)、《蒙吉萨战役》(Battle of Montgisard, Charles-Philippe Larivière)、《独立宣言》(Declaration of Independence, John Trumbull)与《波茨坦会议》(Potsdamer Konferenz, Konferenztisch),并提炼能反映不同历史时期战争特点的元素,通过大胆的布局和与众不同的具有纹理手感的纸张,整套书显得别具一格,韵味十足。