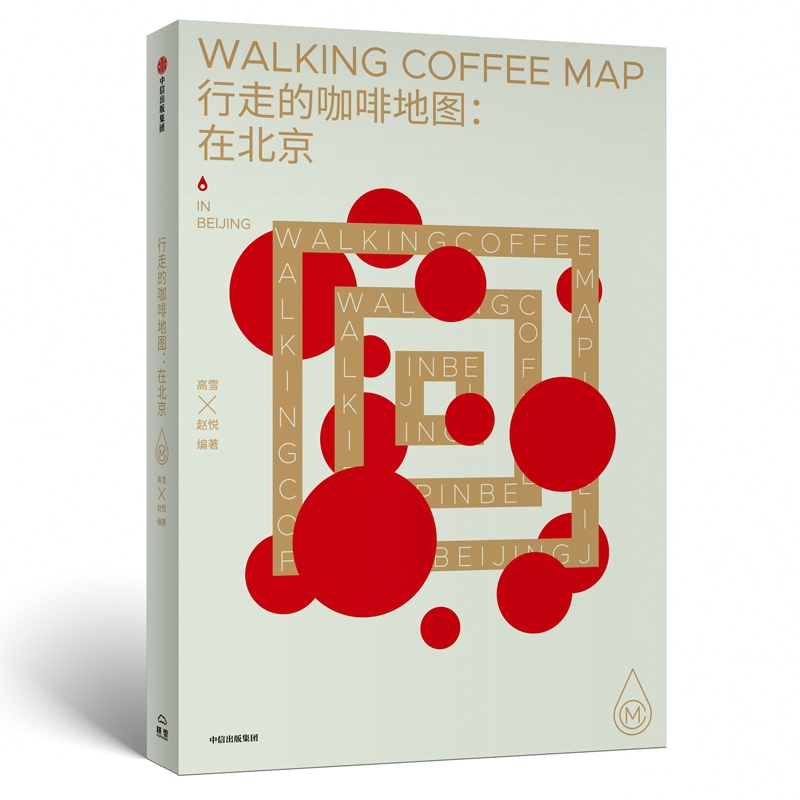

出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 58.08

折扣购买: 行走的咖啡地图--在北京

ISBN: 9787508694856

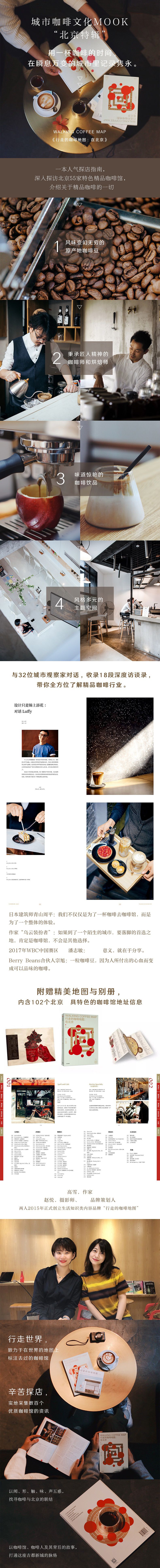

高雪,作家;赵悦,摄影师、资深品牌策划人。两人于2015年正式创立生活知识类内容品牌“行走的咖啡地图”。 “行走的咖啡地图”受邀于世界各大咖啡展,实地采集数百个优质咖啡馆的资讯,与精品咖啡链条上形形色色的人保持密切关联,如世界咖啡师大赛冠军、咖啡品牌主理人、空间设计师、烘焙师、甜品师、咖啡器具贸易商等等,曾于各个城市举办多场咖啡活动,广受好评。后续将陆续推出其他地域性和知识性的咖啡业态优质内容,如“在上海”“在广州”“在东京”。“行走的咖啡地图”是一切热爱咖啡生活群体的理想实验室,致力于在世界的地图上标注探访过的咖啡馆,分享有质感的生活,分享咖啡馆里的故事。

东西交汇,胡同咖啡 姜文在电影《邪不压正》里重现了日本人入侵之前的老北平,小说《京华烟云》里“华洋并存”的景象在电影里复活了。咖啡作为一种西方文化符号,在20 世纪30 年代已经走进了前门商圈的胡同里。江湖人士坐在长凳长椅上喝咖啡,搭配咖啡的可能是最接地气的煎饼果子。西方文化无法融入老北京人傲气的骨子里,却可以被宽容平常地接纳到生活中。 胡同一词,在元代即已出现。 元人呼街巷为胡同,后即为北方街巷的通称。元曲名家关汉卿的《关大王独赴单刀会》中,有“杀出一条血胡同来”之语。胡同并非北京独有,却以北京胡同最著名。从13 世纪到清代末年,北京城的上千条胡同见证了这座城市乃至国家的历史变迁。不同于走马过车的宽敞街道,每一条胡同都曾经有着自己的功能属性,有的一整条只属于某一个姓氏家族。在许多有石狮守门、门神护卫、灯笼高挂的四合院里,居住着显赫贵人。而更多的胡同成了北京百姓居住的地方,推门而出的是穿褂子的老汉,手里提着鸟笼。它们虽然靠近闹市区,一旦走进去,却又是一片幽静安稳。直至今日,这里依然延续着老北京人津津乐道的邻里关系,一套“讲究”的社交哲学。 前门以北的胡同较宽,规划整齐;前门以南的胡同较窄,规划凌乱。清朝时,政府为了安全,不允许外地来京人员住在京城内,所以外地人集中住在前门和崇文门外,京城人与外地人交换物资的商业活动集中在前门一带,形成了独特的大栅栏、劝业场商圈;而进京赶考的举人们也居住在前门外,于是形成了琉璃厂的文玩商街;京城内的娱乐活动则集中在什刹海周边的胡同里。 幽静的胡同也是独立咖啡馆主们最喜欢的位置,晴朗的日子里,端着咖啡在胡同街头席地而坐,鸽哨响起,纯白的鸟群掠过天际。如果用人来做比喻,有的胡同店有大隐于市的气质,仿佛一位武功高强、遗世独立的侠客;有的咖啡馆则把欧美的街头文化复刻到北京胡同里,像是布鲁克林街区里的嬉皮艺术家;还有的咖啡馆成了胡同住户的社交客厅,店内有书、有钢琴、有美味厨房,宛若民国时开沙龙的大家闺秀。 特别是2013 年到2016 年,北京城区的胡同里飘着咖啡香,千百条胡同构成了二环内的古老社区,老旧的大杂院被改造成新面貌,各种风格的独立咖啡馆让灰墙青瓦的胡同别有洞天,而喝咖啡的人们也成为城池脉络里的新鲜血液。越来越国际化的咖啡馆设计,也让胡同的样子更加多元。漫步在今天的五道营、杨梅竹斜街或者鼓楼附近,那些咖啡馆、独立书店和设计师店铺,会让你误以为自己在布鲁克林、巴黎或者京都的巷子,而另一边的茶馆、卤煮店和涮肉铺又让你感受着老北京的味道。 近几年,因为城市的变迁,包括咖啡馆在内的许多小型商铺离开了胡同。热爱咖啡事业的人们也只得另辟蹊径。而实际上,咖啡距离融入这座城市的日常还有很远的路要走,历史与潮流交融的胡同之中,迷恋苦味回甘的我们,亦步亦趋地追寻着胡同咖啡馆。 咖啡馆是都市人的第二个家:对话青山周平 青山周平,生活在北京前门胡同里的日本建筑设计师,参与过很多城市空间的设计,其中很多项目包括咖啡的元素。 “刚来中国的时候我没有想太多,来了之后觉得整个社会很年轻,也会接受很多年轻的想法。选择留在北京,是因为高校、建筑、媒体和创业的核心还是在北京。而选择生活在北京的胡同里,是因为它常常给我灵感。” [提问者简称Q,回答者简称A。后文同类情况不再单独标注。] Q :你来中国生活有13 年了,在北京会去咖啡馆吗? A :其实我的工作非常忙,没有时间待在咖啡馆。不过我很喜欢咖啡,所以我会去咖啡馆买,然后在路上或者车上喝。喝咖啡可能会有点像抽烟,虽然我不抽烟,但是它会成为一种习惯。当想要改变一下心情,或者切换一下自己的模式时,会去喝一杯咖啡。 Q :你有参与过咖啡馆的设计吗? A :其实现在很多场景中都可以有咖啡,比如我们设计一个办公场所、一家面包店、一个书店,搭建一个活动,其中都有咖啡馆的存在。越来越多的空间开始和咖啡馆结合,从这样的角度来讲,我所接触的很多项目中都包括咖啡馆。也有一些空间,咖啡馆和其他功能完全融合在一起,比如东京的茑屋书店和那里的星巴克咖啡馆是完全在一起的,在书店里面喝咖啡,而不是说书店和咖啡馆分开。我很喜欢这种融合的感觉。为什么会有越来越多与商店或卖场结合的咖啡馆?因为如果我们的目的只是买东西,我们可以用手机来完成,没必要去商店。但是如果有咖啡,它就是一个有附加值的体验空间。在当下,时间是最重要的,让客人在你的空间逗留的时间越长,这个空间就越有价值。无印良品开始做酒店也是这样一个道理,因为互联网的发展,单纯商业空间的消费者越来越少,也许以后城市里不会再存在单一的商业空间,而是生活空间、交流空间和体验空间结合在一起。我参与过上海一个潮牌店的设计,一半空间是卖场,另一半是咖啡馆,他们提供的咖啡也非常讲究,并且成为一个很重要的部分。我没有参与单独的咖啡馆设计,但是我所参与的很多空间都有咖啡馆,可以这么说。 Q :最近在北京胡同里设计的有术民宿,也有一个咖啡馆空间? A :是的,有术位于胡同里。胡同其实是城市空间的一部分,它们彼此不可或缺。胡同的生活也跟城市融合在一起,它是一种开放式的生活空间;胡同的建筑跟自然也是在一起的,很多古老的树木自然生长在其中,很特别。这种“关系”是胡同建筑的核心。如果我们改造院子之后,没有这个咖啡馆,那么院子就变成一个封闭的、跟城市没有关系的空间。我们还是希望院子可以和外面的城市保持关联,依然是胡同生活的一部分,外面的人可以走进来,所以我们保留了这个房间,作为咖啡馆,对外开放。因为我也住在胡同里,对胡同的生活空间有一些自己的理解,所以就打破了常规的那种完全封闭的方式。 Q :全新的空间设计和老胡同的改造,这两种项目的不同之处在哪里? A :完全不一样。老的东西,它有自己的“意志”和“灵魂”,有点像是我和它一起在设计的感觉,我跟它对话、聊天,感知它的意见,我听它告诉我它想要变成什么样子,然后我按照它的想法来改造。新建的建筑就会简单一些,更多的是我自己想法的实现。而老建筑改造相比起来就很麻烦,比如有术的院子,施工过程中我们挖出几块很大的清代石头。我觉得很好,就把设计方案改了,把这块石头跟原来的设计结合在一起。这样的变化在老建筑改造的施工中几乎天天发生,这也是有趣的一部分。我们发现一堵墙,老的墙壁,特别美,于是就保留它,利用它。临时的变化,临时改变原来的设计,有点像爵士乐的即兴演奏。这也是老房子改造项目的有趣之处。 Q :如果有机会自己设计一家咖啡馆的话,你会把它做成什么样子? A :有一个日本的建筑师,他把自己的事务所和食堂结合在一起,对外开放。我很喜欢这样的感觉,所以我可能也会这样设计,把咖啡馆和我的事务所放在一起,一边在开会,另一边有人在看书、喝咖啡或吃饭。咖啡其实不是单独的东西,它应该跟生活结合在一起,生活场景中的呈现其实是更好的。我们不仅仅是为了一杯咖啡去咖啡馆,而是为了一个整体的体验。过去的城市里,人们都是以大的家庭为单位生活,和爸爸妈妈在一起,房子很大,功能很多。但是现在的城市,越来越多的人独自生活,房子也越来越小,本来“家庭”的一些功能就要搬到房子之外的城市公共空间,比如书店、咖啡馆、餐厅里去实现。所以我在设计书店、咖啡馆这样的空间的时候,就会跟“家”的概念相结合,它已经不是一个商业的空间,而是“家”的延伸,是城市居民的第二个家、第三个家。 Q:在日本的时候会去咖啡馆喝咖啡吗? A :还是买咖啡比较多。蓝瓶子咖啡馆的设计师我很喜欢,他们所有的店面都是同一位设计师的作品,我会去看看。做出好看的、漂亮的东西很简单,但做出自己的风格还是很难的。 Q :关于咖啡馆,你自己还有更多的想法吗? A :咖啡馆可以变成一个人的空间。现在的大城市想要有一个人的空间其实很难,一个人去吃饭、一个人去看电影,感觉都很尴尬,但是你可以一个人去咖啡馆。人需要很好地变成“一个人”,需要独处和独处的空间。城市里这样的地方越来越少,而咖啡馆就是这样的空间,我们可以跟自己独处的空间。我喜欢的一位哲学家说,孤独和寂寞是不一样的,孤独是很好的一种状态,人需要孤独的时间和空间,我和我自己可以好好待着。寂寞就是不好的状态,你无法自己待着,你需要别人的陪伴。我相信一个人先要懂得如何“一个人待着”,才能懂得如何跟别人“在一起”。可以与孤独相处的地方,不一定是家里——家里反而会让你觉得寂寞。买一杯咖啡,你可以在咖啡馆里享用这里的设计和氛围,享受独处和孤独。 ★《行走的咖啡地图:在北京》是城市咖啡文化Mook,又是一本人气探店指南,实地深入探访北京55家特色精品咖啡馆,介绍关于精品咖啡的一切——风味变幻无穷的原产地咖啡豆,秉承匠人精神的咖啡师和烘焙师,味道惊艳的咖啡饮品,风格多元的主题空间…… ★《行走的咖啡地图:在北京》以闻、形、触、味、声五感,找寻咖啡与北京的联结——在古老的城市脉络胡同,在时尚和快乐永不停歇的三里屯和CBD,在先锋艺术的聚集地798园区,在四环以外的普普通通的住宅区,在城区之外的安静村庄里,探寻更多咖啡馆与北京这座城市的独特气质。 ★咖啡馆是城市中不安灵魂的避难所,也是旧时光与现代城市的交叉点,中西文化都能在此找到适当的位置——暖色调的光晕在玻璃房里透彻地晕染,悬挂在墙上的古董小物细腻温情。灰墙青瓦的胡同,响彻蓝天的鸽哨,街头熙来攘往的人群,一如旧日的光景。 ★《行走的咖啡地图:在北京》收录日本建筑设计师青山周平、作家“乌云装扮者”、插画师龙荻、世界咖啡师大赛冠军潘志敏等18位城市观察家的长篇独家访谈——青山周平谈咖啡馆与自我的关系,“乌云装扮者”在咖啡馆里提炼灵感并写作,插画师龙荻将北京元素与咖啡巧妙融合为一体,2017年咖啡师大赛中国区冠军潘志敏的历程分享,带我们进入精品咖啡的奇妙世界。 ★ 随书附赠精美地图与别册《北京咖啡馆地图》,内含102个北京极具特色的咖啡馆地址信息,供你按图索骥,一一探访。