出版社: 上海光启书局

原售价: 138.00

折扣价: 89.70

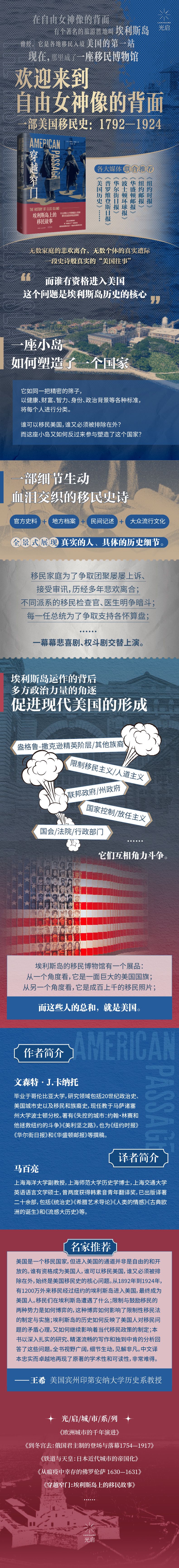

折扣购买: 穿越窄门:埃利斯岛上的移民故事

ISBN: 9787545219470

作者:文森特·J.卡纳托(Vincent J. Cannato) 毕业于哥伦比亚大学,现任教于波士顿马萨诸塞大学,研究领域包括20世纪政治史、美国城市史以及移民和族裔史。著有《失控的城市:约翰·林赛和他拯救纽约的斗争》《美利坚之路》,也为《纽约时报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》等撰稿。 译者:马百亮,上海海洋大学校聘副教授,上海师范大学历史学博士,上海交通大学英语语言文学硕士,曾两度获得韩素音青年翻译奖,已出版译著二十余部,包括《统治史》《希腊艺术导论》《人类的情感》《古典欧洲的诞生》和《流感大历史》等。

1912 年,来自芬兰的32 岁木匠约翰·泰尼(Johann Tyni)说他受够了美国。“我想回芬兰,我在这个国家过得很不好。”此时,他和家人来到美国还不到三年。这位带着四个孩子的已婚移民情绪低落,没有工作。他说:“我太累了,已经筋疲力尽,我总是心灰意冷,一想到这些我就想哭。” 负责布鲁克林芬兰海员会堂(Finnish Seamen’s Mission)的牧师卡勒·麦肯嫩(Kalle McKinen)已经受够了约翰·泰尼。在过去的一年半时间里,这家芬兰人的慈善机构一直在照顾泰尼一家。麦肯嫩给移民局的官员写信说:“这个人一到这里就疯了。他们全家竟然被允许进入美国,这实在令人遗憾。”他还抱怨说泰尼的妻子精神有问题,不能再照顾她的孩子。出于绝望、怜悯和愤怒,麦肯嫩牧师把泰尼一家送到了埃利斯岛。 在岛上的精神病院对约翰进行了一段时间的观察之后,移民官员们也受够了这家人。埃利斯岛的医生诊断约翰患有“精神疾病,表现为抑郁、行动迟缓、头痛和无力”。他们还宣布约翰九岁的儿子是一个“低能儿”,表现出“典型的智力缺陷”。 这一家人最初来到埃利斯岛时,情况比现在要好很多。约翰和他的妻子带着三个孩子和100 美元来到这里,身心都很健康。但是,来美国不到三年,约翰和他的妻子、两个在芬兰出生的儿子和两个在美国出生的孩子就被从埃利斯岛遣返回芬兰。他们也急于回到约翰的岳母身边,摆脱在美国毫无意义的生活。 在他们来到美国之后,肯定发生了什么事情。虽然到美国后又生了两个孩子,但在布鲁克林生活期间,泰尼夫妇失去了他们在芬兰出生的两岁儿子尤金。儿子去世的打击,加上一个严酷的、陌生的新环境,也许足以把约翰·泰尼推入心理深渊。 移民官员对泰尼精神疾病的原因不感兴趣,他们只关心他已经不能工作并养家糊口的事实。按照官方的说法,泰尼全家都被认为“有可能成为公共的负担”,这一说法足以让移民官员将他们遣返。两岁大的大卫和尚在襁褓中的玛丽都是美国公民,因为他们出生在美国。严格来说,他们不用被遣返,可以留在美国,但显然他们与父母和兄弟姐妹一起踏上了前往芬兰的归途。 当时,美国政府不仅可以在边境拒绝移民,还可以在移民到达后将他们驱逐出境,只要他们属于被驱逐群体。埃利斯岛的幽灵不仅困扰着那些等待检查的新移民,也困扰着那些已经入境的人,他们可能会面临三年后被遣返的威胁。 与泰尼一家不同的是,有些移民还没有踏足美国就被遣返了。18 岁的匈牙利人安娜· 塞格拉(Anna Segla)也是在1910 年来到美国的, 比泰尼一家晚几个月。埃利斯岛接受检查后,医生诊断她“脊柱弯曲,胸部畸形”,而且身材矮小。他们认为这些生理缺陷会让安娜无法在美国获得有意义的工作。于是,她上了被驱逐名单。 安娜本来是要去康涅狄格州和姑妈姑父住在一起的。这对夫妇没有子女,他们承诺会照顾安娜,并提出可以为她出具保证书。在将近两周的时间里,安娜被扣留在埃利斯岛,同时她的案子被上诉到华盛顿的官员那里。在一封很可能是她姑妈执笔的信里,安娜为自己做出了强有力的辩护。信中说:“恕我直言,驼背从来没有妨碍过我谋生的能力,因为我总是做最重的家务,将来我也能做同样的工作。我请求阁下允许我留在美国。”尽管如此,安娜还是被遣返回欧洲。 其他移民则在埃利斯岛被扣留了更长时间,尽管其中许多人最终被获准进入美国。1907 年,还是个小男孩的路易斯· K. 皮特曼(Louis K. Pittman)经过埃利斯岛时,被医生发现患有沙眼。这是一种轻微的传染性眼病,医务人员对此特别警惕。皮特曼没有被直接遣返, 而是被允许留在岛上的医院接受治疗。几十年后,皮特曼回忆起他在埃利斯岛的生活,认为“非常愉快”,有玩具、美味的食物、玩伴,大人的监管也非常宽松。在埃利斯岛的医院里被关了17 个月后,皮特曼获准登上大陆与家人团聚。 还有一些人比皮特曼幸运,被扣留的时间较短。弗兰克·伍德哈尔(Frank Woodhull)在埃利斯岛的经历始于1908 年,当时他刚从英国度假回来。在加拿大出生的伍德哈尔并不是归化的美国公民,他要回他居住的新奥尔良。当他和其他乘客列队经受埃利斯岛的医生审视时,他被拉到一边接受进一步检查。50 岁的他身材瘦弱,面色蜡黄。他穿着一套黑色的西装和马甲,一顶拉得很低的黑色帽子遮住了他的眼睛和剪得短短的头发。他的外表引起了医生的注意,要对他进行肺结核检查。 伍德哈尔被带到一个房间做进一步检查。当医生要求他脱下衣服时,伍德哈尔请求不做检查。情急之下,他说:“我还是把一切都告诉你吧,我是女的,15 年来一直女扮男装旅行。”接着,她向官员们讲述了自己的人生故事,她的真名是玛丽·约翰逊(Mary Johnson),作为一个年轻女子,孤身一人,努力谋生,但她具有男子气概的外表、低沉的声音,以及薄薄的双唇上的小胡子,让她的生活变得更加艰难。所以在35 岁时,约翰逊置办了行头,以弗兰克· 伍德哈尔的身份,开始了女扮男装的新生活。她在全国各地从事各种工作,过上了体面而独立的生活。在此之前的15 年里,玛丽·约翰逊的真实性别一直是个秘密。 约翰逊要求找一位女医生给她做检查,这位女医生很快就发现她身体没有任何问题。她有足够的钱来避免被列为可能成为公共负担的人,她聪慧而健康,用一家报纸的话来说,她被官员认为是“一个完全有道德的人”。她不同寻常的生活经历给埃利斯岛上的官员留下了深刻的印象。尽管如此,这件事还是太奇怪了,官员们扣留了她一个晚上,以便决定如何处置。由于不知道应该把约翰逊和男的还是和女的关在一起,官员们最终把她安置在岛上医院的单间里。 《纽约太阳报》上的标题是“长着小胡子的她女扮男装”。尽管有这种情况,但官员们还是认为约翰逊是一个可以接收的移民,允许她进入美国,用《纽约时报》的话说,就是“穿起裤子闯世界”。移民法中并没有禁止女性移民穿男性服装的规定,尽管我们可以想象,如果情况反过来,一个男性穿着女性服装入境,结果可能会与此不同。 在前往新奥尔良之前,约翰逊接受了记者采访。她说:“在这个世界上,身为女性殊为不易。”她抱怨女性太在意衣着,只不过是“为女帽店、纺织品店、珠宝店和其他商店做活广告”。在约翰逊看来,女性是“奇想和时尚的奴隶”。她不愿被这些限制所束缚,更愿意“过一种独立自由的生活”。说完,她就离开了埃利斯岛,重新以弗兰克·伍德哈尔的身份开始了男人的生活。 但是在1892 年至1924 年期间经过埃利斯岛的1200 万移民中,绝大多数人都没有经历过这些麻烦。大约80% 的人会在几个小时内通过埃利斯岛。 对于这些人来说,亚瑟·卡尔森(Arthur Carlson)的经历可能与他们更相似。卡尔森是1902 年来到这里的瑞典移民,他只在埃利斯岛待了大约两个小时就获准登陆了。卡尔森后来回忆说:“我受到了很好的待遇,没有什么让我感到震惊。来到一个新的国家让我很兴奋。” 卡尔森的目的地是康涅狄格州的纽黑文,他原本计划乘船前往,但移民官员建议说火车会更快一些。很快,卡尔森就拿到了火车票,踏上与哥哥团聚的旅途。 上述这些人在埃利斯岛的经历各不相同,有的被接收,如卡尔森;有的被扣留然后被接收,如伍德哈尔/ 约翰逊;有的入院治疗然后被接收,如皮特曼;有的被接收然后被遣返,如泰尼一家;有的被拒绝,如塞格拉。 没有一个故事可以囊括人们在埃利斯岛的全部经历,实际上这样的故事成千上万。1 对大多数移民来说,埃利斯岛是通往美国新生活的大门,是他们美国之路不可分割的一部分。对一些移民和他们的家人来说,这里成了一个特殊的地方,而另一些人对这个地方则只有微弱的记忆,或者把它视为一个充满难以想象的精神压力的地方,到处是严厉的政府官员,这些人掌握着决定他们命运的权力。对一小部分人来说,埃利斯岛是他们在被遣返之前所能看到的美国的全部。 对于像泰尼一家、弗兰克· 伍德哈尔、阿瑟· 卡尔森、路易斯· 皮特曼和安娜· 塞格拉这样的移民来说,为什么美国之路必须要经过纽约港这个小岛上的检查站?为什么他们的经历会如此大相径庭? 欢迎来到自由女神像的背面:什么样的人才有资格进入美国?移民究竟是权利还是特权?破除移民神话,展现一部细节生动、血泪交织的移民史诗。 见证记忆之所的诞生:一座不起眼的小岛如何成为“美国的大门”? 折射美国现代化进程中各种政治力量互相争斗、此消彼长,逐渐形成现在美国政治体系与身份认同。