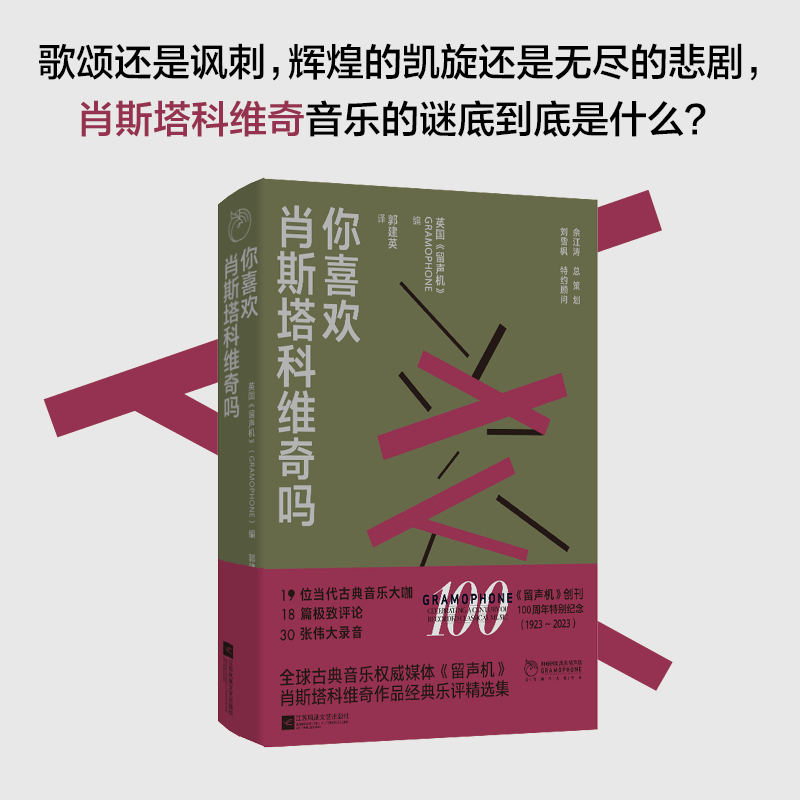

出版社: 江苏文艺

原售价: 78.00

折扣价: 58.50

折扣购买: 你喜欢肖斯塔科维奇吗

ISBN: 9787559473011

《留声机》(GRAMOPHONE) 《留声机》杂志隶属于英国著名的媒体集团Haymarket,是当今世界极具权威性的古典音乐刊物之一。 创刊于1923年,正值世界唱片工业蓬勃发展的开端。 自创刊至今的一百年里,《留声机》见证并推动了世界唱片工业发展的整个进程,被公认为全球古典音乐及录音工业的一流媒体。 此外,每年一度的“留声机大奖”是全世界古典乐坛的盛事,成为与“奥斯卡”“格莱美”比肩而立的行业重要评奖。 译者 郭建英 1953年8月生于北京,先后在清华大学和北京大学获得计算机科学学士学位与硕士学位,现居住旧金山湾区。除在信息产业从事研发、管理工作外,长年对音乐艺术与其他人文领域持有深厚兴趣,受教于多位音乐家、诗人、哲学家。曾与其他译者合译出版《瓦格纳与哲学》,并独立翻译出版《余下只有噪音》。

不情愿的革命者? ——百年诞辰纪念 这是一个孤独的人物,他的工作环境是20世纪最恐怖的专制社会之一,他的音乐情感冲动、饱受争议、遭人误解,然而只要上演一定吸引听众。大卫·范宁(David Fanning)不禁要问:我们为什么痴迷肖斯塔科维奇? 关于肖斯塔科维奇的有些问题,我很担心会被问到。这倒不在于它们难于回答,更是因为理想中的答案不应该是一锤定音,而应该根据提问者的背景有所调整。比如类似这些问题:我怎样看待这部或那部作品?它传达怎样的信息?该作品好还是不好?我想要说的是,请先对我讲你怎样想,先让我有一个出发点然后我可以开始发挥。真正牵扯到那些重量级的探讨,诸如:肖斯塔科维奇对这种事或那种事的立场是什么?这些东西如何影响他的音乐?我只能说,你对他理解越多,也就越无法给出或者容忍简单答案。说到底,他的音乐的最突出的特点之一难道不正是在于交融了不容争辩(甚至说是盛气凌人)的直截了当和不知所云(甚至说是毫无意义、让人难堪)的转弯抹角吗?不仅如此,他的作品难道不是有很多都是结束在问号上或者是省略号上的吗…… 但是让人为难的问题躲是躲不过去的。那么我就不再推脱,现在就来对其中的一些给出反馈,有些算是回答,有些也许够不上。它们出自剑桥大学最近向我提出的问题列表。 他的音乐现在在音乐会上很受欢迎,这是为什么? 用一个词概括,就是夸张,说详细一点,那就是艺术指导下的夸张。这样说并不意指自我陶醉或者丰腴过盛,我偏重的是面对风险从而战胜风险的意识,不妨将之理解为音乐形式下的极限体育运动。我们至少可以从三个侧面展开讨论。 首先我们要说到将情感逼迫到超出常态边缘以外而触发的纯粹的激情冲动,这尤其是指可能通过物理方式流露出来的若干情感类型,诸如咄咄逼人、罹受苦难、喜出望外、悲痛伤逝。将这几种情感集中高度展现的作品,我们可以举出战时创作的《第八交响曲》,还可以举出他所创作的弦乐器协奏曲中的任一首并且在聆听时假设自己处于独奏家的位置。肖斯塔科维奇如何养成了这样的能力呢?从总体说,他不断借鉴早年积累的丰富的舞台与电影艺术经验,具体到音乐,他的能力乃根源于对贝多芬、柏辽兹、柴可夫斯基和马勒的深刻理解。在他身上我们最终看到的是,1930年代和1940年代艺术面临挑战,必须以艺术手段回答那个时代让人类陷入的最恶劣境遇,而他成为具备独特条件可以胜任这一挑战的作曲家,类似情形十分罕见。 接下去是另一种夸张——穷尽内心世界极限的夸张。这是一种勇气,一种纵深挖掘的勇气,要深过被动屈从的情绪,深过凯尔特文化或者斯拉夫文化那种在暮色中默祷的抑郁,深过任何宗教或者社会信仰的抚慰,一直深入,直到触及令人恐惧但绝非妄想的一片虚空,那是唯一可以对抗人类生存条件中多到数不清的负能量的地方。在病魔渐居上风的生命最后十年中,肖斯塔科维奇创作的大部分音乐,尤其是声乐套曲,都凸显这种特征。同时在不同程度上这在他的早期就已显露端倪。因此可以说,这一特征既是后天养成也是与生俱来的。而使之成为可能的音乐手法,应该部分归功于瓦格纳和穆索尔斯基,还有要归功于巴赫。 处于以上二者之间的是肖斯塔科维奇的不惧权威、才思敏捷,还有纯粹鲁莽。这类特征与在不同文化中均能找到的涉俗幽默,例如《基斯通警察》(Keystone Kops)、《猫和老鼠》(Tom and Jerry)、《淘气男人》(Men Behaving Badly),是相通的。它们根源于1920年代俄国演剧界和杂耍综艺的叛逆精神,在与具有这种反叛精神的形形色色的舞台与银幕导演的密切接触中不断深化。这些素质随处可见,但不妨以他的《第一交响曲》作为集中的例子,这是他的成名之作,首演时他年仅19岁。从音乐上说,在这一方面居首位的教父形象是斯特拉文斯基,尤其是指《彼得鲁什卡》(Petrushka)及其他1910年代的多样化短小作品中的恶作剧成分,在他之后是众多的轻歌剧与娱乐音乐的作曲家。 上述三大方面的每一方面,如果孤立去看,都会有可以与他匹敌的同时代人:在物理夸张方面有巴托克,从内向素质来说有米亚斯科夫斯基,从桀骜不驯的角度有普朗克。而肖斯塔科维奇比其他人具有更多的、独具一格的吸引力,在于他的多重心灵境界的脆弱与互通。如果占主导地位的情感状态是纤柔的,那它一定会受到痛苦记忆的侵蚀(见于第一、第六和第十四弦乐四重奏,以及《第二大提琴协奏曲》);如果是有活力的,那它一定会止不住波及狂热(两首钢琴协奏曲);如果是胜利气氛的或者是抚慰伤痛的,那它一定会提示出已经付出的情感代价(包括《第四交响曲》在内及其后的几乎每一首交响曲的结局都可以作为参照)。凭借着这样的直觉,肖斯塔科维奇已经把构想终曲这一老大难问题解决了一半。在从事同样事业的所有人中,他最有力地知道应该如何调动关系到结局的各种因素,同时又知道应该怎样批判对待它们。在具有共同语言的人群中,肖斯塔科维奇的独具代表性的面面俱到和似是而非有着更强烈和更持久的现代感,超越了所有那些标榜鲜明的现代主义。 还有若干要素,如果缺失的话,也会让上述各方面的重要作用打相当大的折扣。我们不可以没有他的点石成金的本领——他能从旋律素材中提取真金,也不可以没有他那种绝无仅有的敏锐音乐听觉——他能做到让各种乐器没有阻碍地发挥潜力,也不可以没有他那种同样罕见的出奇技法——他能将瞬时的惊诧、中途的进展步伐(敏于把握转换内容的时机)、全程的配重平衡与戏剧性,完好地熔接在一起。汇总体现这些要素的最佳作品莫过于《第十交响曲》。 对于听众来说,肖斯塔科维奇具有的最难能可贵的能力,就是将肯定非常熟悉的东西和远远超出可以平易接受的水平以外的体验连接在一起。到底什么是它们的终极目的,是无法找到答案的伟大难题之一。但是即使将这样做本身当成目的,这已经让他具有了广大非凡的吸引力,无论是对具有充分古典修养的听众——他们善于在繁杂并且表现出负面意义的表象后面,意识到生命意义的议题,还是对那些背景是当代戏剧、芭蕾、电影、视觉艺术的一部分人——他们希望在音乐中找到类似的立竿见影的效果与深度,却在20世纪只能偶然遇到。 应该承认,我们对肖斯塔科维奇长期受到欢迎所给出的上述“理由”,每一条都有潜在可能性,会成为导致反感的原因。只要是对执着态度过敏的人,或者是对桀骜不驯、痛苦情感状态、风格上五花八门、高分贝音量,或者任何超出常态的东西过敏的人,面对肖斯塔科维奇都会遇到问题。这就直接引出下一个话题。 是“震耳欲聋却空无一物”还是“反讽奇才”?为什么他的音乐引发的反响差别巨大? 部分原因是前面已经提到过的。但是可以肯定地说,不同演奏之间的很大差异也是一个原因。典型案例是《第五交响曲》终曲乐章的尾声。它是应该奏得快,表现欢庆和肯定态度呢,还是应该奏得慢,造成煎熬和逆反印象呢?肖斯塔科维奇本人似乎对两种办法都表示认可。处于这种现象背后的,就是无论演奏者还是听众对于事物的相互关联所持的立场都有很大不同。有些人倾向在头脑中保持有视觉效果的、有叙事特征的景象,它们又与世界上发生的事件,或者与作曲家作曲时的个人生活和精神状态联系在一起。又有一些人愿意在更抽象的层次上建立并保持关联,音乐在这里超越日常经验,是人类内在驱使的代言机制,而我们对它们,连语汇都十分欠缺。 还有必须考虑的,是一首作品的内在前后关联。他写过的那些大事喧嚣的结尾段落,如果脱离开结构关联,就仅仅是喧嚣而已。一旦与更大场景下的戏剧发展联系在一起,它们所要表达的东西就远为丰富。当然,至于它们具体表达了什么,那是完全不同的话题。在斯大林主义的高峰期,无论是哪一位苏联艺术家,将反讽写成一目了然都无异于自杀行为,就连通过学术界乐于关注的渠道(例如日记、书信,甚至谈话)记录这类隐蔽意义都是犯禁的。这样说来,肖斯塔科维奇式的反讽就在更大程度上是一种“意会”,而不在于是可以找到某种确证的“意图”。在他的不同作品之间做比较,对照一些思路浅显的东西,就能让我们断定在表象之下有着某种东西在不断翻腾(例如,对照《第十交响曲》的终曲乐章和紧接其后创作的《节日序曲》)。 我们还会面临的问题,就是我们的听觉与感受很难完全摆脱某种先入为主的意念,它或者可以影响我们去识别怎样的隐蔽信息,或者也可以左右我们的判断,认为隐蔽信息根本不存在。就以众口皆碑的歌剧《姆钦斯克县的麦克白夫人》为例,也就是在1936年导致肖斯塔科维奇的地位一落千丈,迫使他彻底“洗心革面”的那部作品。从表面看,它的讽刺锋芒指向苏联时代的地主阶级的丑恶。但是这一讽刺被“理解”为影射,被当成是对早期斯大林主义的争权夺利、复仇心理等行为的多多少少的直接肯定,也可能正好相反,是对这些行径的谴责。同样,它也可以被理解为对一切这类恶行的谴责,无论是过去的、现在的、未来的,而且不分国界。所有这些角度都已经被畅所欲言地热烈辩论过了。但是我们仍然必须认识到,这一对象本身——这部我们争论的歌剧——是已经经过导演、指挥、歌唱家加以预处理,调过色的,我们的感受是被这些人导向的。这就难怪为什么我们的意见会有如此差异。 有关震耳欲聋我还有几句话要说,应该指出完全空洞、完全微不足道的音乐应该是不存在的,在原则上最终总可以以反讽加以解释。即使将反讽排除在外,那么什么是震耳欲聋,什么是有充分艺术理由的汪洋恣肆,两者之间并不存在一条易于识别的分界线(说到底,根据有些人的鉴赏标准,就连贝多芬写过的一些尾声都已经属于过分了)。不看好肖斯塔科维奇的人对反讽的考虑持反对意见,认为那只不过是给败坏艺术标准的做法开准许证。这样的意见也无可非议,我只是要重申,在肖斯塔科维奇的例子中,以严肃性为主或是以娱乐性为主的作品之间的界限,或者说音乐会作品和实用音乐作品之间的界限,并不总是可以清楚划分的。不会有人指望一部电影音乐,在与它所伴随的影像拆分开来以后仍然经得起推敲。但是应该怎样要求一部纪念性音乐作品,例如肖斯塔科维奇的《第十二交响曲“1917年”》呢?为什么要用衡量《第十交响曲》的标准,也要求它必须同样满足呢?为什么不可以将它评判为一首不错的招贴画作品,而一定要认定它是一首严肃作品,因为败笔而变成震耳欲聋,或者是作曲家蓄意反讽呢?贝多芬写过《惠灵顿的胜利》,柏辽兹写过《葬礼与凯旋交响曲》,这些作品说明震耳欲聋也是有其适当时机与地位的。当然,也有人认为肖斯塔科维奇对列宁和苏联制度就是抱定某种看法,而作为唯一表达那种看法的手段,他便写出这首“坏”作品。这样的想法倒也不错,我自己也愿意这样下结论,只是完全找不到可以支持它的证据。 他的音乐风格的形成在多大程度上受到苏联制度的影响? 影响巨大,而且是多重层次上的,而总的来说对他的影响在于给他设定创作出发点,也可以说是设定创作目标,虽说可能是事与愿违。斯特拉文斯基会因为面临“自由无底洞”而战战兢兢,而肖斯塔科维奇应该从没有这样的顾虑,因为对于前者而言一切东西都是可行的,没有东西是会被责罚的,因此戏剧性力量必须凭空构造出来而并不构成作曲过程的先决条件。说到底,在现今条件下,一切东西从审美角度和技术角度都是可能的,而没有哪样东西肯定引发社会共鸣,西方作曲家可以以什么作为创作出发点呢?他们又怎么可能遇到麻烦,以至于严重到作品遭到公开谴责、被禁演(如果不是因为质量太差的缘故)呢?反之,如果一个人知道不可以写十二音作品(例如《第十二弦乐四重奏》),也不可以写涉及反犹主义词句的作品(例如《第十三交响曲》),甚至有时不可以写一首通常的弦乐四重奏或者赋格(例如《第四弦乐四重奏》《第五弦乐四重奏》和《24首前奏曲与赋格》,这些都在1948年的“反形式主义”运动之后完成),如果要写就必须反复阐述理由,突然之间所有这些东西都带有了僭越的意义,邀人尝试。这样的僭越对于作曲家和听众都具有了一种象征性的、道德的力量。触犯禁区,哪怕略微擦边,都会让作曲家的心智更加敏锐,让听众的反应更加踊跃。这样说来政治上的阻碍反成为肖斯塔科维奇的艺术推动力,正是斯大林主义全盛时期的处处禁区促使他不断尝试去冲破藩篱。 苏联社会实际状况中还有一个起到了很大正面作用的方面,这经常被人忽略。始于布尔什维克时代的初期,只要是与新社会的方向相符合,对于现代主义的尝试是一度受到鼓励,起码是得到容许的。这让肖斯塔科维奇在兼收并蓄的学生时代受到新音乐浪潮的荡涤。再有,我本人无意美化(成立于1932年的)作曲家联盟所扮演的角色,该机构的不断追查的所作所为针对肖斯塔科维奇的尤其居多,但是它所提供的后援机制在其总体作用上不应归到负面一边。 应该怎样看待所罗门·伏尔科夫那本书? 烦人的话题!只要我们一直将《见证》叫作“所罗门·伏尔科夫那本书”,我就没有什么意见。问题来源于有人在引用这本书的时候将它当成是实际包含有肖斯塔科维奇本人的回忆。该书的很大部分很可能包含那类内容。但是伏尔科夫始终没有令人满意地给出解释,说明为什么书中的一些页面都差不多是逐字复制在很长历史期间内以肖斯塔科维奇的名义发表的多篇文章,而只有这些页面有着作曲家本人的签名以证明其真实性。既然这些页面不可能是“德米特里·肖斯塔科维奇口述并经伏尔科夫整理的回忆录”,那么该书的其他部分就要引起质疑了。这个问题也有其他办法可以解决,伏尔科夫整理打印清样是根据谈话速记,如果确证该速记的真实性就可以解决这一问题。然而他声称无法提供原件,也就让这件事变成希望渺茫。 即使证据对之不利,也要宁可信其为真,这一现象原因不难理解。先锋派的泡沫终于在1970年代破裂,西方知识分子中终于有足够大一部分人认识到苏联制度下的痛苦生活现实,在此前提下,寻求一种新的艺术上和心智上的自我安慰的门户便敞开了。既然有一个东方极权主义和西方激进审美团伙的双重受害者,还有谁比他更有资格接受新英雄的桂冠呢?任何表明肖斯塔科维奇可能对苏联制度抱有同情的证据现在都被弃之不顾(还有哪个“傻瓜”看不清那是伪装的呢),任何他作为受害者的说法都不但不会被放过,而且还要加以渲染。 有这样的例子吗?就用在写完《第八弦乐四重奏》以后他曾经企图自杀的故事来说吧,传闻中的原因是他对于屈从压力加入苏联共产党感到羞辱。故事的唯一源头(因为并无其他出处)是他当时的朋友列夫·列别金斯基(Lev Lebedinsky),是列别金斯基亲手拿走了肖斯塔科维奇作为自杀手段的安眠药,交给了后者的儿子妥为保管。澄清真相只需与马克西姆做一次简短通话(安眠药一事确实有之,但只是为了倒时差之需)。但是这一故事本身仍然符合浪漫想象的需要,在英国有整整五年时间都将它作为事实包括在学校教师的授课指南中,再由他们传授给高班学生。 还有比那更坏的。今天编写历史总算开始给肖斯塔科维奇留下应得的篇幅,但还是只将他归入特殊技能的栏目之下:“音乐与政治”,不顾他本人在他的事业的大部分努力中都是与庸俗政治化的艺术背道而驰。真正恰当的做法是为他单独另辟一章,标题定为“反对政治的音乐”。说到底,最奇特的矛盾现象就在于,正当音乐学家发现以非唯美主义的观点看待一些显然最典型的纯粹音乐都会是一件很有乐趣的事(这些音乐有的比巴赫还早,也有的一直是到韦伯恩甚至更晚),同时他们也正在发现,对一些最初判断不具有审美价值的作曲家加以唯美主义审视,也有着重要意义。当然应该承认,这样做可能是出于个人立场,可能仍然是从意识形态出发看问题,与先前几代人因为支持苏联制度而推崇肖斯塔科维奇,后来又因为反对苏联制度而推崇他,再又因为反对反对苏联制度而推崇他,都是一样的。但是为了纠正在当前潮流下出现的严重走偏方向,我们采取了这样的立场。出于这样的考虑,我愿意附和瓦莱里·捷杰耶夫言及《第五交响曲》时讲出的妙语:“现在是时候了,该去这首作品中寻求更多音乐了。” 肖斯塔科维奇自己会对这些问题讲什么?(对不起这个问题是我自己加的) 他的第一直觉大概会是引用包含在他的《米开朗基罗诗篇组曲》中的“夜”的诗句:“顽石更是幸福……” 有一种可能是他会根据不同对象调整自己的应答。这对他来说是习以为常。这样去看就可以解释为什么在不同人对他的回忆中会有相互冲突的说法。他不喜欢在朋友中间有尴尬局面,因此也就更加谨慎掂量要讲的话。斯维亚托斯拉夫·里赫特(Sviatoslav Richter)讲述过一个典型例子。“有一次演出,海因里希·涅高兹(Heinrich Neuhaus)和他坐在一起……当时的指挥是亚历山大·高克(Alexander Gauk),但是表现很差。涅高兹侧过身去对肖斯塔科维奇耳语:‘德米特里·德米特里耶维奇,演奏得太差了。’于是肖斯塔科维奇转头对涅高兹说:‘您说得对,海因里希·古斯塔沃维奇,太精彩了,极为出色。’涅高兹意识到他的话被听错,就又重复了一遍。‘是的,’肖斯塔科维奇嘟囔说,‘这很差,简直差极了。’” 但是我更愿意想象,他从更为相称的奥林匹亚山巅的高度重复歌德1824年与艾克曼对话时讲过的话,虽然肯定要添几分讥讽口吻: “我出生的时代对我是个大便利。当时发生了一系列震撼世界的大事,我活得很长,看到这类大事一直在接二连三地发生……因此我所得到的经验教训和看法,是凡是现在才出生的人都不可能得到的。他们只能从书本上学习上述那些世界大事,而那些书又是他们无法懂得的。” 我也能想象到他附和歌德的因果判断,感到他自己的音乐相当充分地表达了同样的看法: “今后的岁月将会带来什么,我不能预言;但是我恐怕我们不会很快就看到安宁。这个世界上的人生来就是不知足的;大人物们不能不滥用权力,广大群众不能满足于一直不太宽裕的生活状况而静待逐渐改进。” 本文刊登于《留声机》杂志2006年7月号 ·他到底是如官方描绘的苏联的桂冠诗人呢,还是一个实际上的持异见音乐家,对他貌似支持的政治体制发表隐蔽的或是写成密码的抗议呢? ·苏联社会的极端环境催生了肖斯塔科维奇谜一样的音乐,如今苏联制度已经坍塌,他的音乐却越发热门,风行世界。