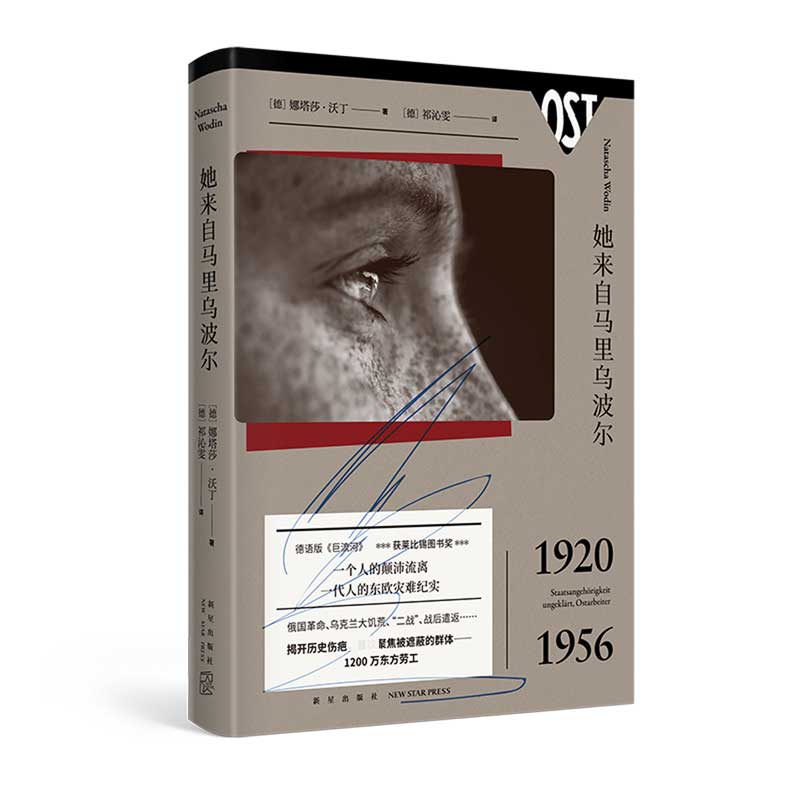

出版社: 新星

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

折扣购买: 她来自马里乌波尔(1920-1956)(精)

ISBN: 9787513342988

在俄罗斯互联网的搜索引擎上输入母亲的名字,不 过是一场无意义的消遣。过去的几十年中,我总是一再 尝试寻找她留下的足迹。我给红十字会和其他寻人组织 写过信,给相关档案馆和研究机构写过信,甚至给乌克 兰和莫斯科素不相识的人也写过信,我甚至在各种褪色 的牺牲者名单和登记卡中翻找过,可是从来都徒劳无功 ,没有找到哪怕任何一条线索的一丁点蛛丝马迹。我找 不到任何一个模糊的证明,证明她在乌克兰生活过,证 明她在我出生前的确存在过。 “二战”中,她二十三岁,和我的父亲一起,被从 马里乌波尔运送到德国服强制劳役。我只知道,他们二 人被分配到莱比锡弗利克康采恩下属的一家军工厂。战 争结束后的十一年中,她居住在西德的一座小城市,离 无家可归的外国人聚居地不远。“无家可归的外国人” ,当时就是这样来称呼曾经的强制劳工的。除了妹妹和 我,这个世界上可能再也没有其他人认识她。而就算妹 妹和我,其实也并没有真正了解过她。1956年10月的一 天,她一言不发地离开家时,我们还只是小孩子。我十 岁,妹妹才刚满四岁。她再也没有回来。在我的记忆中 ,她只不过是一个模糊的形象,我对她的感觉多过回忆 。 几十年了,我早就放弃了寻找她。她是九十多年前 出生的,只活了三十六岁。短短三十六年中,她饱经坎 坷,经历了苏联的内战、大清洗和饥荒,之后是“二战 ”和所谓国家社会主义的残酷岁月。她掉入过两大独裁 者的粉碎机里,先是斯大林在乌克兰的,然后是希特勒 在德国的。数十年后,在被遗忘的战争受害者的茫茫人 海中找寻一位年轻女性的足迹,无异于幻想。除了姓名 ,我对她的了解所剩无几。 2013年的一个夏夜,我无意间在俄罗斯的互联网上 输入她的名字,搜索引擎迅速出来了一个结果。我的惊 愕只持续了几秒钟。寻人的困难在于,我母亲的姓氏是 个再普通不过的乌克兰姓氏,和她同姓的乌克兰女性成 千上万。虽然屏幕上显示的人和母亲有着相同的父姓, 且全名也叫叶芙根尼娅?雅科夫列芙娜?伊瓦申科,但是 因为和我外祖父同姓雅科夫的人太多,我的发现似乎没 有任何意义。 我打开链接读道:伊瓦申科?叶芙根尼娅?雅科夫列 芙娜,1920年生于马里乌波尔。我目不转睛地盯着这条 显示结果,它仿佛也在盯着我。即使我对母亲所知甚少 ,但我知道她的确是1920年在马里乌波尔出生的。当年 的马里乌波尔,那么小的城市,难道同年有两个同名同 姓的女孩降生人间,并且父亲都叫雅科夫? 俄语是我的母语,我从来没在生活中彻底丢掉它, 而且,自从我搬到两德统一后的柏林以来,我几乎每天 都说俄语。尽管如此,我还是不确定屏幕上显示的是不 是母亲的名字,或者这名字只不过是俄罗斯互联网里的 海市蜃楼。互联网上的俄语对我来说几乎是外语,一种 飞速发展的新兴语言,经常出现混合了大量美式外来语 的全新词汇,即使转换成西里尔文音标也几乎难以辨认