出版社: 中信

原售价: 78.00

折扣价: 50.00

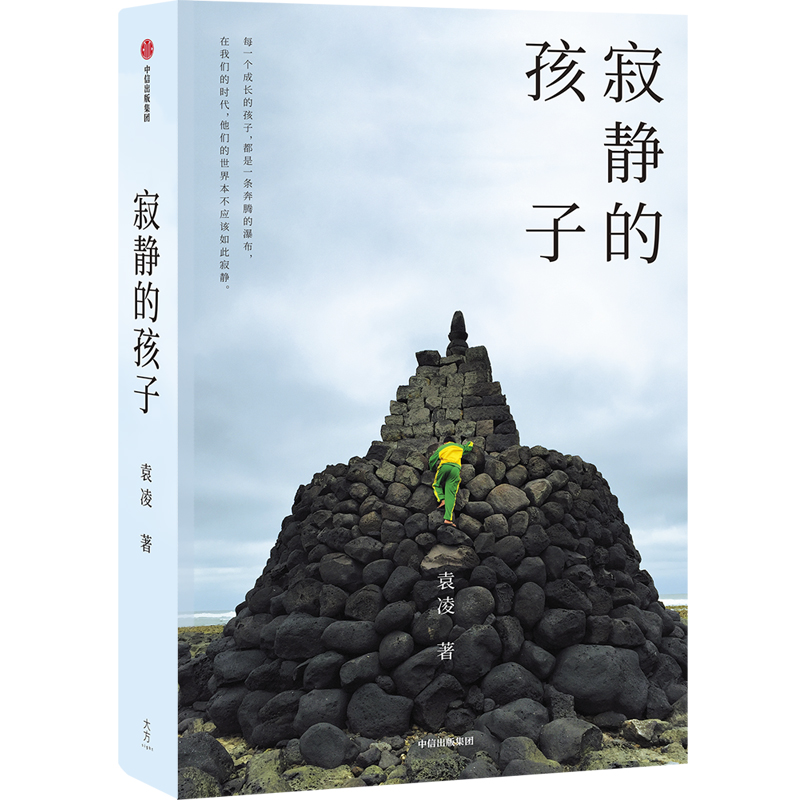

折扣购买: 寂静的孩子

ISBN: 9787521704471

袁凌,1973年生,复旦大学中文系硕士毕业,著名作家、媒体人。曾发表有影响力的调查和特稿报道多篇,曾获得腾讯书院文学奖2015年度非虚构作家,归园雅集2014年度散文奖。作品《走出马三家》和《守夜人高华》获得2012、2013腾讯年度特稿和调查报道奖,暨南方传媒研究两届年度致敬。已出版《我的九十九次死亡》《我们的命是这么土》《在唐诗中穿行》《青苔不会消失》《世界》等书,其中《世界》获得2018年南都十大好书。《寂静的孩子》是其2019年全新非虚构作品。

“五岁的我,还没有名字。” 五岁以前的孟新苗有家,在长春市郊一片倒闭的工厂区,比街对面废弃的别墅区更加寥落,到了晚上路灯都是瞎的。孟新苗家住着简易的平房,冬天像农村人那样烧炕取暖。爸爸下岗前是设计建筑图纸的技术工,妈妈在街上捡破烂。爸爸当技工的风光,孟新苗也记得一二,“老有人来家里送东西,玩具”,虽说都不是值钱物什。 和这里多数的男人一样,下岗之后的爸爸开始酗酒,消耗掉微薄的买断工龄费,醉酒后除了和几个来往的伙计吹牛,就是对着母亲和孟新苗动拳头。随着妈妈从街上捡回来的几个零头不断填进酒瓶里,父母之间的怨恨也越来越深,不时波及孟新苗身上。 灾殃终究在五岁那年发生。一个飘雪的冬夜,一家人在炕上,爸爸像以往那样喝醉了酒,刚好孟新苗觉得炕冷,哭闹了两句,惹出了爸爸的火气,手拿一个酒瓶要砸过来。妈妈护住孟新苗,却将怒火牵连到了自己。爸爸大声叱骂,开始动手打妈妈。开始是鸡毛掸子,后来是拖把,拖把打断后用拖把杆子,再后来直接拿脚踹胸口。妈妈的喘息声越来越大,后来又越来越微弱。爸爸没有停手的意思,孟新苗在炕上看着,呆住了。殴打惊动了邻居,警察赶到的时候,爸爸还在对着没有了呼吸的妈妈拳打脚踢,并且开始打警察。警察忙于制服爸爸,“让我待着别动”。后来孟新苗跑到了街上。 完整讲述这个场景,孟新苗用了四次。最初是说,“爸去世了,妈给我养到五岁,把我扔到了大街上”。第二次说是“爸爸刚要开始动手揍我,警察到了,把我带到大街上”。第三次讲出自己目睹了爸爸亲手打死妈妈。最后一次,在伙伴早起叠被子的不相干时刻,特意描述了爸爸捶妈妈后背,脚踹妈妈胸口,妈妈大声喘息的细节。 讲完之后,他安静地看着我,似乎是在等待,对这个在心里搁了太久,现在总算讲出来的情节,应该怎么办。 警察抓走了爸爸,没有找到孟新苗,孟新苗在街上乱走,雪花落进他的眼睛,湿了又干,眼睛快要冻住。幸好一个女人把他带走,送到了福利院。 “那个阿姨姓李,人很好看。”孟新苗说。当时他只有个小名叫小孟子,李阿姨在福利院登记时给他起了这个大名。李阿姨的丈夫是福利院院长,孟新苗后来觉得,是警察让她来找自己的。 福利院条件不错,吃得和现在的孤儿学校差不多,冬天房间暖气也足。李阿姨对孟新苗很好,常常带他去游乐场玩,有时去游泳。李阿姨没来的时候,福利院里很孤独。孟新苗一个人住一个大房间,其他几个孩子都是患病的,不敢一起玩。“每天晚上都刮风”。一直飘动的窗帘,成了孟新苗梦境挥之不去的布景,掩映着那个雪夜的心摧胆裂。 福利院的日子持续了一年多,因为要上学,孟新苗到了孤儿学校。第二年,孟新苗回过一次福利院,福利院每年还会捐助他几百块钱。李阿姨也会来探视。前一次李阿姨来学校接孟新苗去她家玩,因为打出租车太贵,两人一起走了很远,腿都走麻了,却仍旧盼望再去。 “很想她。”亲手打死了妈妈的爸爸,如今在坐牢,或许终身难以出狱。爷爷奶奶早年就不在了。来到孤儿学校前,李阿姨是在这个世上离孟新苗最近的人。 1. 杰出的专业非虚构作家袁凌,曾发表有影响力的调查和特稿报道多篇,《寂静的孩子》是其2019年最新非虚构作品。 2. 耗时四年,踏遍二十一个省市及偏远山区,近百位孩童生存和心灵写真。流动与留守,生存与生活,社会底层到中产家庭孩童的真实现状。 3. 2018年《收获》杂志冬卷首次刊登长篇专业非虚构作品,2019年持续选登。 4. “每一个成长的孩子,都是一条奔腾的瀑布,在我们的时代,他们的声音本不应该如此寂静”。 5. 书写方式:平等传达、真实记录。 “孩子们的存在状态本身是最重要的。非虚构并不一定要是主题或者样本式的写作,也无需特稿式的以小见大,在一个微观的事件或地点上寻找关于中国或者人类的象征。小就是小,每一个孩子的个体存在本身就是它的价值。”