出版社: 中信

原售价: 138.00

折扣价: 88.40

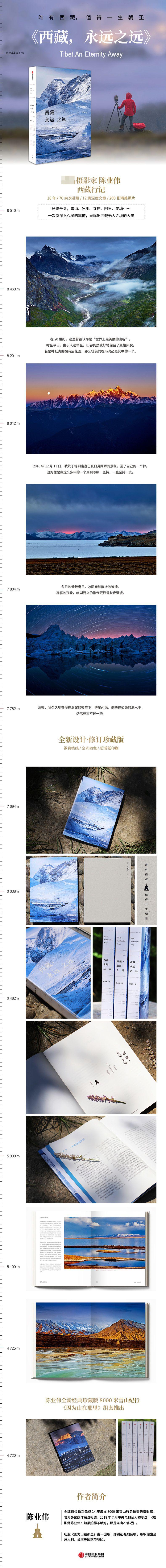

折扣购买: 西藏永远之远(精)

ISBN: 9787521704341

陈业伟,全球首位独立完成14座海拔8000米雪山行走拍摄的摄影家;英国皇家摄影学会、美国摄影学会、国际摄影学会会员;全球顶级摄影器材飞思和阿尔帕影像顾问、小米签约摄影师;《中国国家地理》等多家杂志特邀作者。曾获中国金犀牛最佳户外摄影师奖;曾于北京举办“巅峰之路”个人摄影展。

别想着还有多少路,只管低头走 曾经,我在尼泊尔加德满都街头的书店里看到过一张神山冈仁波齐的照片。从照片的拍摄角度来看,应该是拍摄于神山内圈转山途中的山头上:神山仿佛一座巍然耸立的金字塔,周围宛如八瓣莲花的群峰呈完美的弧形拱卫着神山,终年积雪的峰顶在太阳的照耀下闪烁着奇异的光芒。2006 年,我第一次前往冈仁波齐,在转山途中也曾偶见阳光照在山顶,虽然转瞬即逝,但那耀眼夺目的情景令人难忘。 如果说每个人一生中一定有一段异常迷茫的时光,那么2006 年便是我的迷茫时光。2000 年,我到上海开始了所谓都市白领的工作,上班,出差,出差,上班,日复一日,年复一年。很多人会这样愉快地度过一生,我却时常感到心里空落落的。在我眼里,每天朝九晚五的漫长生活,刻板而乏味。后来我无意中看了黑泽明的电影《生之欲》,其中有句话深深打动了我:“他只是在生活中漂过,实际上他几乎不算活着。”于是我开始找寻一些属于自己的生活意义。我喜欢摄影,2002 年春天,我与来自全国各地的驴友网上相约在成都集合,徒步拍摄四姑娘山北麓的毕棚沟。在毕棚沟我人生中第一次在海拔3 000 多米的野外露营,高原反应使我几乎一夜未睡。第二天掀开帐篷,一夜之间,头一晚还是初春的肃杀,现已是北国风光一般的白雪皑皑。沿着积雪的小溪上溯,抬头望去,隐隐约约的雪山猛然间出现在我的面前,那么近,似乎触手可及。从小在南方长大的我,见此情景只能用目瞪口呆来形容。雪山就这样猝不及防地走进我的内心。从小沉默寡言的我,其实有着一颗不羁的心,毕棚沟点燃了我用镜头探索自然界的欲望。一年之后我第一次进藏,又一年之后我毅然辞职,然而对于何去何从,我内心迷茫而又矛盾,对未来忐忑不安。 前往冈仁波齐转山,纯属心血来潮。没想到这一时决定,却影响了我的后半生。那一次,我与几位在拉萨结识的朋友拼车由拉萨出发,一路西行,过普兰县城,最后到达冈仁波齐,入住山脚下塔钦村里的一家小旅馆。众所周知,冈仁波齐海拔6 638 米,虽为冈底斯山脉的第二高峰,却是印度教、藏传佛教、耆那教和雍仲本教信众心目中的神山。尽管各教派信仰不同,所信奉的神灵也不一样,但他们全部认为冈仁波齐是“世界的中心”,是藏族文化和南亚文化的源泉。 冈仁波齐转山路线分为外线和内线两条,外线是以冈仁波齐为核心的大环山线路,内线则是以冈仁波齐南侧的因揭陀山为核心的小环山线路。外线全程大概是57 公里,若是身强体壮的人可一天走完,而如我这样的普通人,大概需要两天,老弱病残者需要更长时间,而磕长头转山者则大概需要20多天。内线从塔钦出发,途经色龙寺,然后一路爬升到冈仁波齐南坡,翻越十三金塔垭口后从因揭陀山东侧再返回色龙寺。路程虽短很多,但是因揭陀山垭口终年冰雪覆盖,没有登山装备翻越比较危险,并且在藏传佛教中有转过十三圈外线后才能转内线的传统,所以转内线的人非常少。 由于是第一次高海拔徒步,我听从旅馆老板的建议,尽量减少在高海拔停留的时间。我中午出发,这样六七个小时后就可以到达第一天的宿营地—止热寺。从塔钦出发,因为已是中午,沿途所遇的转山的人大多是上了年纪的藏族人。寂静得有些荒凉的山路上,可以看到大片的云在天空上移动,有时候会投下幽暗的阴影。我有些心急,不由自主加快了脚步,等到攀上第一个小垭口,已经气喘吁吁了。几位坐在垭口休息的藏族老人见状连忙招呼我过去,又是递水,又是递干粮,俨然把我当成需要照顾的同伴。闲聊中,老人们告诉我,他们已经离开家乡大半年了,一路长头叩拜到拉萨参拜大昭寺,然后又叩拜至冈仁波齐转山。这让初次了解这一切的我非常震惊。望着老人们不以为苦的笑容,我很想为他们拍照,又担心像在拉萨时一样被拒绝。犹豫再三,我还是忍不住说出了我的心愿,没想到几位老人非常配合,他们手转藏经筒,望着我的镜头,脸上露出淳朴善良的微笑。这虽然只是小事,却让我深深感动,成为我转山路上难以忘怀的温暖记忆。 我在傍晚时分到达止热寺。建在崖壁上的止热寺正对着冈仁波齐的北壁,门前有专门为转山人搭建的帐篷,简易铁架床一张挨着一张,狭窄而局促的空间里摆了近20 张。我挑选了收费20 元、不提供被子的床位。打开背包正要掏出睡袋铺好,就见一位上了年纪的藏族大妈一瘸一拐地走了进来,看见我就双手捂住膝盖,表情痛苦。在藏区,经常会遇到藏民要药,我猜想大妈一定是走得膝盖疼痛,于是从背包里翻出随身携带的云南白药和口服止疼药,连说带比画地分别说明使用方法。大妈感谢而去。不一会儿,又一位阿佳(藏族对已婚妇女的称呼)走了进来,她脸色有些黑紫,冲着我手捂胸口连连皱眉,我们比画了半天,我总算明白了她心口疼,估计是高海拔缺氧所致。这让我很为难,心脏不舒服可不比膝盖疼痛,我不敢轻易给她药吃。阿佳捂着胸口失望地退出帐篷。看着她的背影,我有些于心不忍,连忙又叫住她,找出了自己随身携带的预防高原反应的阿司匹林肠溶片,这对扩张血管还是很有帮助的。阿佳惊喜万分,双掌合十连连感谢。送走阿佳,我背起相机包,准备出发拍摄冈仁波齐的日落。没想到,刚出帐篷,就见阿佳匆匆走了过来,我心里一沉,心想不会是药出问题了吧。结果阿佳却示意我跟着她走,看她焦急的神情,我估计一定是她的亲人也有人生病了。阿佳带我走进不远处的一顶帐篷,只见之前曾经来要药的老妇人也在,一见我就双掌合十,帐篷中央坐着一位中年喇嘛,看他着装,应该是一位活佛。活佛会说一些简单的普通话,坐在他两侧的四位随从却不怎么会。活佛告诉我,他们来自羌塘草原湖盆地区的革吉县,现在头疼欲裂。看他们的样子,我判断他们的头疼应该也是高海拔徒步的结果。虽然革吉县平均海拔4 800 米,但地处草原,空气含氧量远比冈仁波齐高,况且长距离徒步也会带来高原反应。我回帐篷取了芬必得送给活佛一行人。一番折腾,错过了拍摄冈仁波齐日落。 第二天早起拍摄日出,因为天色阴沉,云层低厚,所以我偷懒没有带上三脚架。没想到,当走到河谷时,阳光突然从云层中倾泻而出,照在冈仁波齐的峰顶,皑皑积雪闪耀出奇异的光芒。我手忙脚乱,连忙就近找了一块岩石,将相机放在上面拍了几张,然后就在我准备找更好的拍摄角度时,阳光如同来时一样突然逝去。我傻呆呆地站了几分钟,懊悔不已。返回帐篷后,发现活佛等人早已不见踪影。我就着热水,饱饱地吃了顿早饭,因为57 公里的转山路,到止热寺这个休息点只完成了22 公里,行程不到一半,而且从止热寺开始便是整个冈仁波齐转山路途中最辛苦的一段,要爬高700 多米,翻越海拔5 630 米的卓玛拉山口。 从止热寺出发,一路上大部分是乱石堆,山路在乱石堆之间迂回攀升。起初,我还有精力为自己何去何从感到烦恼,但越往上走,越受高海拔的影响,尽管步履缓慢,我仍然开始头重脚轻,呼吸急促,不得不爬一会儿喘一口长气。途经海拔5 330 米的天葬台(又被称作“死亡之地”)时,满山坡上都散落着衣服、鞋子和袜子,经过天长日久的日晒雨淋,大多有沧桑的岁月痕迹。每一位转山者都会在这里留下一件生活用品,寓意告别病痛和罪恶,开始新的人生。 渐近正午时,气温越来越高,暴晒之下,我口渴得厉害,只能靠不停地喝水稍微缓解一下。还没到山口,水壶里的水已所剩无几,不敢一口气喝光,只能不时地用嘴唇抿一下。三个小时后,终于到达了卓玛拉山口。山口挂满了经幡。山口另一侧的下方,有一个美丽的小湖托吉错,像一块白玉,在正午耀眼的阳光下,闪烁着绚丽的银光。我嗓子干得冒烟,再也忍不住,正准备喝下最后一口水,这时忽听有人呼唤我,回头一看,竟然是前一天找我要药的阿佳。她端着一碗甜茶迎过来,我大喜过望,来不及说声谢谢,接过茶碗一饮而尽。待把茶碗还给阿佳时,才看见不远处来自革吉县的活佛在朝我招手,我跟着阿佳走过去,发现活佛和随从们正在煮茶休息。与昨天相比,活佛明显精神了很多。我在活佛身边坐下。从卓玛拉山口可以看到冈仁波齐的东面,山体层层叠叠,让人叹为观止,四壁非常对称的山体上隐约可分辨出佛教标志性的“卍”字。忽然,活佛问起我为何转山,我一时无语。坐在卓玛拉山口,眼望经幡飘动,耳听呼呼声响,万千念头涌起,却又瞬间如潮水退去。活佛没有再问,我又坐了一会儿,便起身向众人道谢告辞。阿佳连忙把我的水壶装满了水。活佛圆睁双目看着我,喃喃说道:“别想着还有多少路,只管低头走。”这句话如醍醐灌顶。一言之德,受益终身,活佛是无数给予我帮助的陌生人的代表。往后的岁月中,我不在乎吃了多少苦,只有一个目标:向前,不停步。我坚信,人生的路如同转山的路,即使人生中最不堪的努力,也是每一步都算数的。 因为神山之于我,有着非同一般的意义,所以我一直想完成一张属于自己的神山照片。然而自2006 年第一次转山之后,先后有四次前往阿里,却一直未了心愿。尤其是2014 年,差点倒在转山途中,至今想起,都不知是何原因。2014年是我第二次前往冈仁波齐转山。距离2006 年第一次转山,已经过去八年。在这八年里,我马不停蹄地奔波于喜马拉雅和喀喇昆仑山脉南北,完成了1座8000 米以上雪山的拍摄计划,心境已与2006 年大不相同,颇有沧桑巨变之感。这一次,我本准备好好拍摄神山,然而没想到差点倒在转山途中。 那次同行的几位朋友中,浙江的求卫平中途有事,留下他的越野车和司机小肖,从林芝飞回了浙江。我和女友盈盈、影友超哥,还有小肖由拉萨出发,沿着喜马拉雅山脉东麓行进,经康马、亚东、岗巴、定结、定日、聂拉木、萨嘎、仲巴,到达普兰县东北部的霍尔乡。霍尔乡位于日喀则与阿里的分界点马攸木拉山口附近,它的东面就是圣湖玛旁雍错。玛旁雍错海拔4 588 米,素有“世界江河之母”的美誉,是其东面的马泉河、北面的狮泉河、西面的象泉河、南面的孔雀河这四水之源。而这四条以天国之中的马、狮、象、孔雀四种神物命名的河流,分别是著名的雅鲁藏布江、印度河、萨特累季河和恒河的源头,所以自古以来,玛旁雍错与冈仁波齐并称为“神山圣湖”,同为印度教、藏传佛教、耆那教和雍仲本教信众心目中的圣地。 2006 年,转山结束后,在玛旁雍错,我曾经看见过印度教徒组团前来转湖洗浴。对生活在海拔较低地区的印度人来说,前来朝拜神山圣湖,每一步都可能是生死考验。他们首先必须翻越位于中国、尼泊尔、印度三国交界处的强拉山口进入普兰县城。强拉山口海拔5 200 米,距离普兰县城约30 公里,自古以来是印度信徒朝圣的必经之路。这里路险人稀,条件极为恶劣。此外,在转山途中,随时都可能发生高原反应,甚至更大的生命危险。在那次转山途中,当我从卓玛拉山口沿陡坡下到坡底的帐篷休息点喝茶休息时,突然从帐篷外传来一阵嘈杂的声音,老板边帮我把杯子里的水续满,边说对面帐篷的印度人正把死去的同伴尸体送去火化,然后把骨灰带回印度。“每年都有二十几个印度人死在转山路上。”茶馆老板轻描淡写地告诉我。朝圣路上的人们面对死亡的从容,令人慨叹。 由霍尔乡出发,沿途可见玛旁雍错和拉昂错。拉昂错紧紧依靠在圣湖玛旁雍错旁边,玛旁雍错的形状宛如太阳,拉昂错则如美丽的月牙,两湖之间就是进出普兰县的必经之路。在藏民心目中,玛旁雍错排在纳木错和羊卓雍错之前,为西藏三大圣湖之首,而面积为269 平方公里的拉昂错则是一座“鬼湖”,湖岸几乎寸草不生。站在玛旁雍错湖边,可以看到北面的冈仁波齐与南面的纳木那尼峰雪山岿然耸立。纳木那尼峰海拔7 694 米,是喜马拉雅山脉西段位于中国境内的最高峰,也是普兰沟北口的山脊线,位于中尼两国边境附近,常年白雪皑皑,景色尤为壮美。我们沿湖岸漫步,湖水清澈见底,倒映着纳木那尼峰雄伟的身影。成群的水鸟栖息在湿地上,突然如一片片白色流云般飞起,阳光下,洁白的翅膀闪耀着金色的光芒。那一刻雄伟与柔美完美地融合在一起。 由于身体原因,在到达转山的起点塔钦后,超哥决定和小肖前往100 公里外的普兰县城休整,相约两天后来接我和我的女友盈盈。 2014 年的塔钦已经由原来的小村庄变成了小镇模样,塔钦河谷中间的转山道路虽然还是坑坑洼洼的土路,但加宽了许多,足够汽车通行。记得当时看到这一切,我还颇为不满,觉得大煞风景。谁能料想,几个小时后,正是这条可以通汽车的路间接救了自己一命。 当时天色将晚,我和女友盈盈正一前一后前往海拔5 200 米的止热寺。在距离止热寺前的帐篷营地只有几百米的时候,我突然感到一阵眩晕,开始以为只是低血糖,赶紧补充了一块巧克力,没想到再迈步时,更猛烈的一波眩晕袭来,我差点跌倒在地,努力用登山杖强撑住身体,大口大口喘气,心脏几乎要蹦出来。一瞬间我怀疑是不是高海拔引发了脑出血,本想赶紧走到路边,结果腿脚发软,根本站立不稳。我只能慢慢坐在地上,努力往路边挪了几下,倚靠着背包躺在地上。这时身边几位转山的藏民赶紧过来关切地看着我,盈盈也从后面赶了上来。看到我这样,她吓了一跳,因为从来没有看到过我如此虚弱的样子,以至她说话都带了哭腔,慌慌张张地问要不要打电话报警求助。趁着眩晕退去,我迅速判断了一下,感觉除了眩晕和腿脚发软,身体与平时并无两样,于是我朝她摆了摆手,闭目躺了几分钟。这时太阳已经落下,气温骤降,我试图挣扎着起来,却发现自己根本没有办法站起来。盈盈见状果断拨打110,很快一位辅警就赶到了。他建议我走到营地的警务室休息一会儿。我告诉他自己根本没有办法动,话音未落,猛烈的眩晕再次袭来,胃里如翻江倒海一样恶心,我强忍着没吐出来。辅警见状火速跑回警务室,不一会儿带着警察赶来。警察看了我一眼,立刻说,你不能躺在这里,这里太危险。没等我反应,警察大手一挥,跟来的两个人就上前将我扶了起来。我浑身发软,两条腿如面条一般耷拉着,任由他们将我拖往营地,止不住的恶心喷涌而出,稀里哗啦吐了一路。待到塔钦卫生院的救护车赶到时,我已经面如死灰,浑身冷汗淋漓,三四位警察将我抬进越野救护车里。 躺在塔钦卫生院的病床上时,我依然感觉天旋地转,浑身软绵绵的,睁不开眼睛,女友向医生描述我病情的声音忽远忽近。我迷迷糊糊地闭上了眼睛。那是我人生第一次躺在病床上。再次醒来,已经是半夜,盈盈告诉我身体检查一切正常,医生说应该不是高原反应,但也搞不清楚病因。我抬了抬胳膊,伸伸腿,虽然还是无力,但是比之前已经好了很多。 这场莫名其妙的病来如山倒,去如抽丝。在盈盈和超哥的坚持下,我在大家的陪伴下前往普兰县城休养。海拔3 600 米的普兰不仅是阿里的粮仓,而且风景优美。这里冬春两季常常大雪封山,但到了夏天,白雪皑皑,河谷里油菜花灿烂,秋天则秋色斑斓,古堡巍峨。我多次到达普兰,都未能有机会住上普兰迎宾馆(普兰迎宾馆是政府接待宾馆,有洗手间和暖气),没想到,这次生病反而住上了。 在普兰休整两天后,忍着强烈的眩晕感,我还是坚持按原计划走完了前往札达、古格等的行 程。在行程中,虽然身体逐渐恢复,开始只能扶墙行走,最后可以蹒跚独行,但眩晕感一直如潮水般涌来。回到上海,我先后前往多家医院就诊,看了耳科、神经科、骨科、中医科等不下十位专家的门诊,每位专家的说法都不一样。药吃了不少,但症状并没有好转多少,走起路来依旧感觉双脚如同踩棉花,躺下则天旋地转。直到几个月后这种状况才慢慢改善,至今眩晕感仍时常发生,只不过时间久了,渐渐习以为常。 写到这里,突然想到会不会是颈椎病作祟?虽然各种检查都排除了颈椎问题,但是长年累月出门,长时间开车,哪怕徒步也是低头看路,回家又整天在电脑前处理图片、写作,颈椎不出问题才怪。在周围很多人眼里,我是用特殊材料制成的,但只有我自己知道,在这条行走的路上,那些困扰我的各种困境和失落,经常让我产生一种苦乐交集的伤感。一生的时光毕竟有限,我希望自己的人生丰盈饱满,而不仅仅是由生到死的一个过程。“跨越山河,风景常在极限之地”,这句偶然看到的话,有时候觉得这简直就是我人生的写照。 ★西藏,不仅是心灵的故乡,更是一种信仰。本文作者常年行走于西藏无人之境,从珠峰北坡、东坡到喜马拉雅山脉腹地,从6000多米的绒布冰川到边境线上的墨脱……作者以独特的生命体验及精美大气的照片,全景式展现了西藏人迹罕至地区的大美。 ★《西藏,永远之远》是一部珍贵的西藏行记。陈业伟70余次进藏,足迹遍布西藏的每个角落——在加乌拉垭口,独自度过春节,守候拍摄美丽的珠峰星轨;在绒布冰川,追寻一个世纪前的伟大登山家乔治·L.马洛里的脚步,在与前人相同的拍摄位置,记录冰川的今昔变化…… ★作者曾为多家媒体采访报道。2018年中央电视台随作者进入喀喇昆仑山脉采访拍摄,同年7月人物专访:《摄影师陈业伟:如果拍得不够好,那是离山不够近》在《文化十分》频道播出。 ★处女座《因为山在那里》甫一出版,即引起强烈反响。版权输出至意大利、台湾等国家与地区。 ★《西藏,永远之远》与全新经典珍藏版《因为山在那里》组套上市,设计精美,值得收藏。