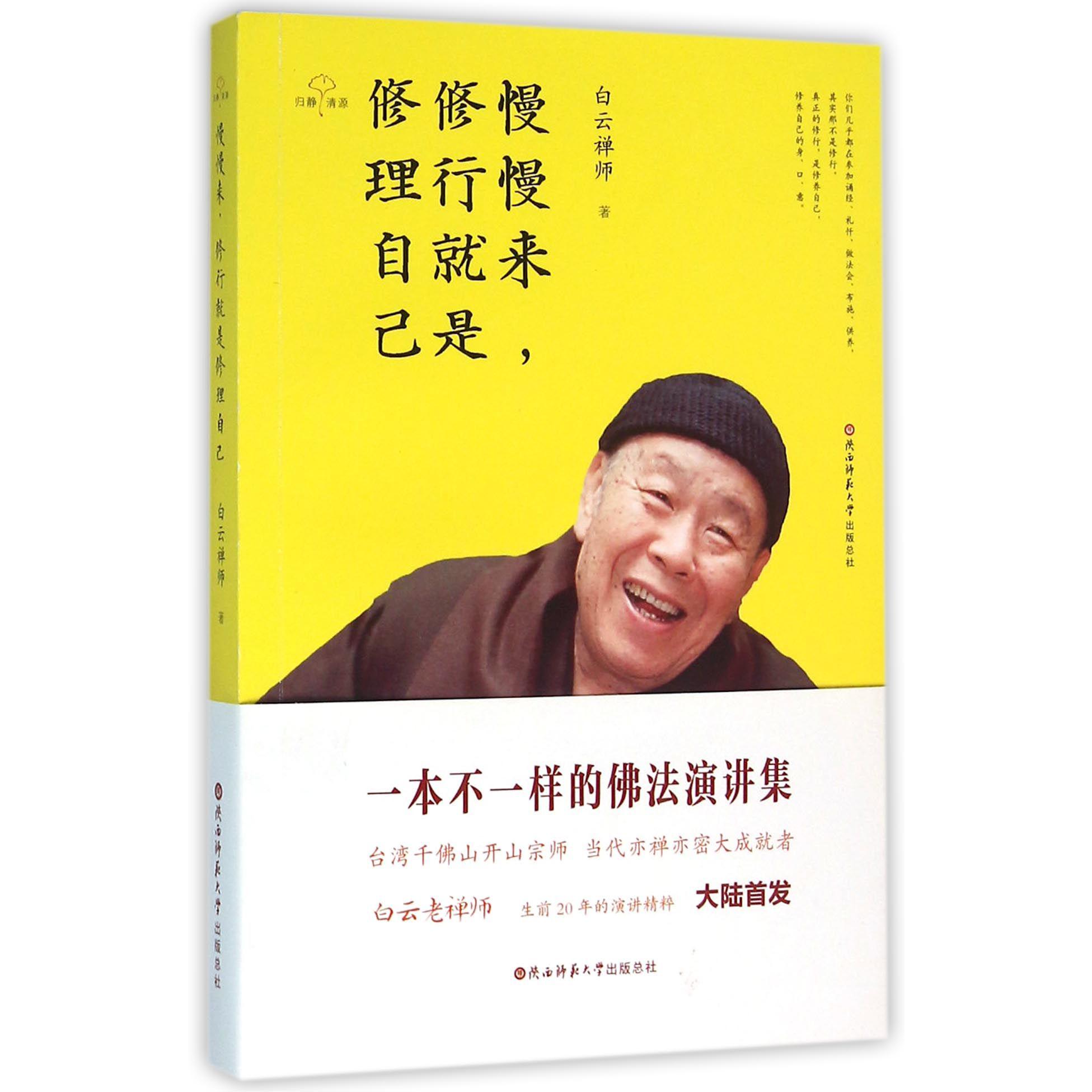

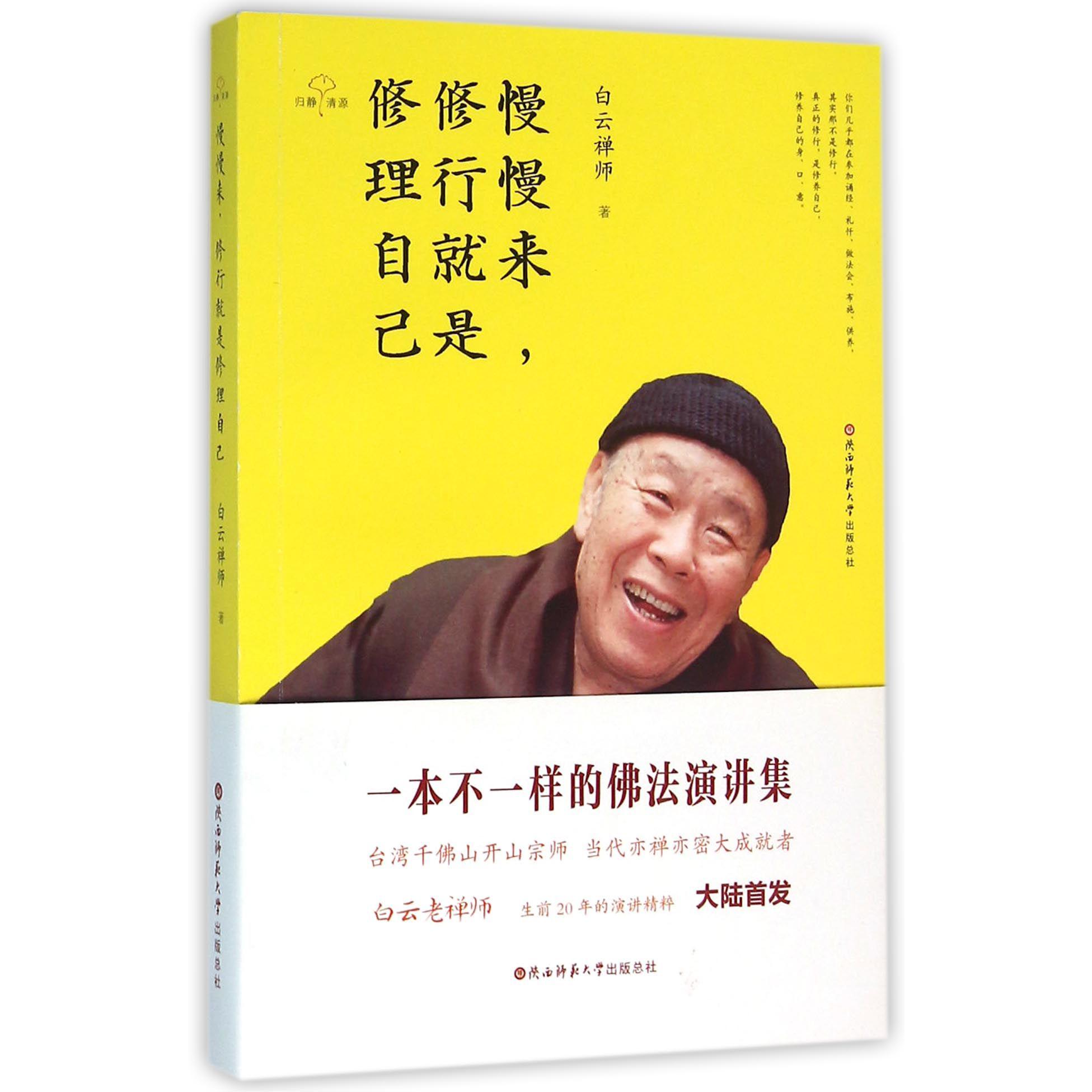

出版社: 陕西师大

原售价: 30.00

折扣价: 19.80

折扣购买: 慢慢来修行就是修理自己

ISBN: 9787561381663

白云禅师(1915-2011),当代亦禅亦密大成就者,**千佛山开山宗师。湖南益阳人,1935年毕业于国立湖南大学中文系,7岁出家,21岁*比丘戒。行脚于大江南北,遍参潜隐善德,并曾朝礼印度、尼泊尔等,被称为“梦头陀”。一生深入经藏,阐经立论,著作等身,为后学提供探究如来法义之敲门砖。2011年在高雄圆寂,享年97岁。

修行是一辈子的事 **的主题,是有关修行的问题。修行,如果不 知道其要领,会把方向弄错,而修养是从修行慢慢累 积起来所完成的内涵。 修行是什么?修正我们的行为,谈的是身、口、 意,也就是身体的行为、言语的行为、意念的行为。 身体和言语的行为,是外表的行为,人人能看得到、 听得到的,而意念的行为是内在的行为,别人用肉眼 看不到的。可是,身体的行为、言语的行为,发起的 力量,来自于意念,也就是内在的行为,它完成一种 力量,使身体、言语表现行为。 人的行为表现,往往依于自己的意念,以自我意 识去表现。在这中间你会发现,每个人的知识、经验 中,所完成的修养有多少,就能确定行为表现的好坏 。因为,依于自我的意念往往使身体、言语行为表现 得不理想,甚至会造成伤害,所以我们才要去修行。 经典里谈修行,是修正身、口、意的行为,可是 太多学佛的人,把修行当成找个法门照着去做。昨晚 ,我提到找些方法——念佛、学密、学禅、学净土… …找个方法是因为自己还不能做主,需要依赖,使身 、口、意行为不要有偏差,造成伤害。 修行人刚开始依赖这些是必需的,但是,*不是 永远地依赖就能有修养,就能培养智慧、求得解脱, 甚至证得道业,而是要从身、口、意上面去着手,唯 有身、口、意的行为做得了主,才不会犯错、造成伤 害,甚至还可以帮助别人得到利益。这里要说明一点 ,帮助别人得到利益,首先,自己要得到利益,也就 是说自己先要有修行,完成修养才行。 至于求解脱、证得涅槃,解脱是修行的整个过程 去表现的行为,它包括外在的、内在的。而涅槃是* 后的目的。为什么要修正身、口、意行为?因为,在 现实生活中,为人处世,像工作、事业、学业,或多 或少会伤害别人,或使自己*到伤害。因此,才要去 修行。 佛陀的道理、方法教我们去调节身、口、意行为 ,使之不要出错,不要造成伤害,得到利益。久而久 之,你就会发现,在修行的过程中,欢欢喜喜承*它 的果报,不管是善的、恶的,或苦的、乐的,业报* 完,清净了,可以成就道业。此漫长的过程即是修行 。 修行到达圆满的境界,就是*后的结果。我提醒 各位,不管你修什么法门,都只是暂时的依赖,这点 要特别注意,不能永远都只依赖这些。不是常有这种 现象吗?譬如,你到寺院,听佛法介绍,这时自己可 以做主了,心里面也很清净、欢喜。可是,一旦法会 结束,当你走在回家的路上,原来的问题还是存在, 那是为什么? 因为,法会只是让你暂时完成心理目标上的转移 ,除非你在法会中能得到好处。所谓好处就是价值, 什么价值?从道理、方法中,发现你平常所不知道的 ,去理解它,比平常知道的*深入、*增上,当法会 结束,走在回家的路上,就会欢欢喜喜的。然而,不 是参与法会时的欢欢喜喜,而是事后要欢喜得起来。 这种欢喜,就是你得到的利益。 所以,我们常说,学佛要去学智慧,在现实生活 中,才不会被迷惑、才不会起烦恼,*后就可以表现 出修养。可是,要怎么样去着手?我提出“三多”政 策,什么叫“三多”?多看、多听、多问。 多看,看什么?不管是看经典,看别人的行为表 现,还是参与共修法会,都可以。在这里讲多看,不 是单一的看,譬如说看经典,经典并不容易了解,因 为有太多的名词、名相,所以,要去看不同的注解、 不同的心得、不同的特色。看了还不够,还会有问题 ,没有关系,至少你已经收到很多的资讯,看完了有 问题,要去问。P184-187