出版社: 北京联合

原售价: 48.00

折扣价: 31.52

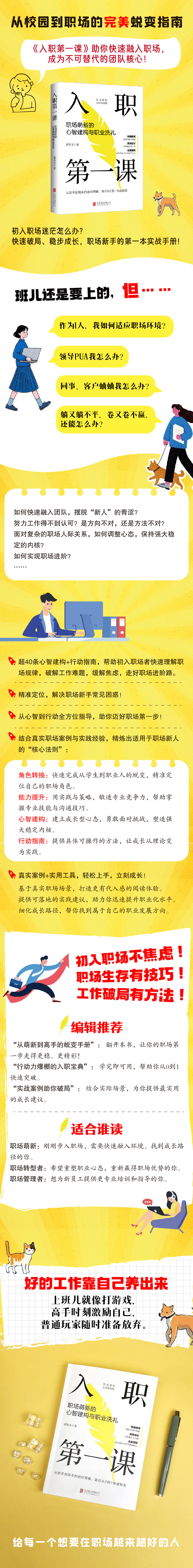

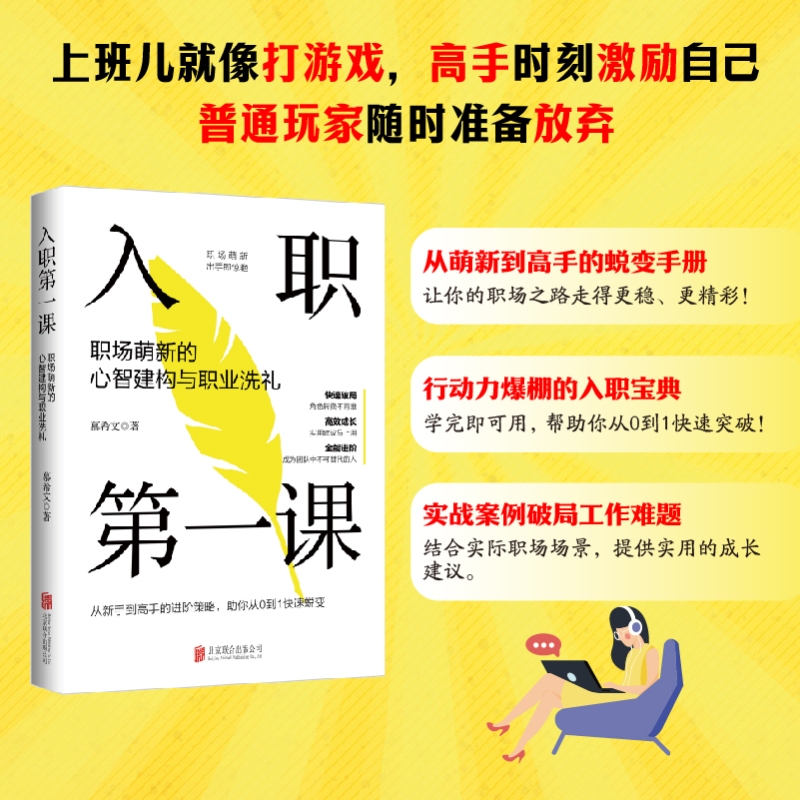

折扣购买: 入职第一课:职场萌新的心智建构与职业洗礼

ISBN: 9787559682147

慕希文,中国人民大学新闻学硕士,现供职于大型央企,先后任总部部门、主业生产经营单位、智库研究机构负责人,教授级高级经济师。在能源与环境、企业战略与管理、党建与人力资源、新闻传播等方面有较为深厚的研究造诣和突出成果,且为写作领域名师。善于启发和培养人才,连续多年为新入职员工精心授课并获得良好反响。出版20余部著作,行销数百万册,并获诸多奖项。

3自驱成长 一个人最好的状态,就是自己驱动自己成长,不需要外界逼迫,不需要他人催促,不需要各种指标的驱使,而是自动自发地朝着自己的目标努力。进入职场以后,自驱力的强弱以及持续的时间,将直接决定人的成长速率和所能达到的高度。 增强历史主动 当下的青年生逢伟大的时代,当不辜负时代。伟大的时代需要我们青年有自己的作为,要不辱使命,意识到青年人要担起的责任,成为青年人该有的样子。 北大教授陈平原说:“人类历史上,有过许多‘关键时刻’,其巨大的辐射力量,对后世产生了决定性影响……我们必须跟……这样的关键时刻、关键人物、关键学说,保持不断的对话关系。”“在沉思与对话中,获得前进的方向感和原动力。” 我们要有这种历史自觉意识,焕发历史主动精神,青年之精神是时代进步重要的力量源泉。青年人具备历史主动精神,才会增强学习的积极性、增强个人成长的主动性、增强斗争精神,从思想上树立积极主动的意识,这关系个人成长,关系社会的进步,也关系国家的未来。把握历史主动,确立人民的历史主动地位,是马克思主义唯物史观的核心内容之一,伟大的历史主动精神推动着历史进步,反映的是中国特色社会主义的精神本质,满足人民对美好生活的向往,希望大家争做不负韶华的奋斗者,发扬历史主动精神,保持胸怀“国之大者”的历史自信,勇于担起国家和民族的未来。 所以我们要练就过硬本领,勇担时代重任。在学习实践中长才干、强本领,磨砺自己,主动担当,敢于负责,积极作为,忠诚履职。涵养家国情怀,培育高尚品格。树立正确的世界观、人生观、价值观,处理好公与私、义与利、是与非、正与邪、苦与乐的关系,光明磊落,甘于奉献,慎独慎微,知行合一。 真正的理想是实现自我想象 年轻人要树立正确的人生目标和远大志向,这样才会找到不断奋进的内驱力,人生才会有大格局,才会建立正确的世界观、人生观、价值观。理想是人生的航标,引领前行的方向。理想不是虚无缥缈的东西,而是人愿意为之付出、倾情投入、奋斗终生的事业,要把个人的理想与国家和民族的发展和进步联系起来,找到最好的结合点,在为社会、为他人奉献的过程中实现最大的人生价值。 我们的理想,是有现实感的理想,要找到实现理想的具体方法和路径,志存高远、脚踏实地,从大处着眼、小处入手,不急于求成,不好高骛远,从现在做起,从小事做起,在完成一件件具体的事情、实现一个个阶段性目标的过程中,不断向理想的目标靠近。 有人会说,理想确实很崇高,但有点太高大上了,离我们有点远。当下社会,压力那么大,竞争那么激烈,社会那么卷,这些都能成为消沉、“躺平”、“摆烂”的理由,谈理想是不是不合时宜?要理想有什么用? 我最近看了华东政法大学杜素娟老师在《一席演讲》节目做的演讲,很赞同她的观点。她说没有理想的人生是无趣的。英国诗人弥尔顿在《失乐园》里描述了一个“混沌界”,比较符合很多人的状态——好像没那么惨,但也好不到哪里去。生活不是自己想要的,想突破,看不到希望;想改变,找不到路径。既“躺”不平,也“卷”不动,人生好像卡住了。彻底“摆烂”吧,又会不甘心,感到疲倦,感到空虚。这种情绪体验,就叫内耗。 大家会说,既然都这样了,再谈理想,不是更沉重吗?杜老师有个观点,很多时候我们嘴里的理想,其实是与人攀比而追求的目标。比如想赚钱,让家人生活得更好,但慢慢变成要比别人赚更多的钱,买房一定要买一线城市的大房子,我们把自己的理想绑到了攀比的金字塔上。 其实这是攀比思维的陷阱,是功利主义的圈套,理想不能背这个锅。这种思维设定的概念是什么?你必须出人头地,把别人比下去,这才叫成功。这样的“成功”思维,跟大多数普通人是无缘的。但这种所谓的理想,却把很多人卷了进去。大家都眼巴巴地望着金字塔的塔尖,觉得人生苦涩。 其实,真正的理想是什么?是一种自我想象,想象自己想要的未来生活,想象自己想成为的样子。保持这样一份旺盛的自我想象,就有了探索自我和人生可能性的勇气,和对自己人生的不放弃。 所以我们要思考的问题是:你想成为怎样的自己?你想过上怎样的生活?你认真想过吗?自我想象一定要建立在对自己的了解之上。还有一个问题是,要弄清楚你的兴趣是什么,你擅长什么,你的特点是什么,这样才能具象化、针对性地形成一份自我想象,这样的自我想象才能够变成我们的理想。 所以,认清生活的真相,依然热爱生活。我们不能成为生活的“产品”,我们要的是生活本身。当我们拥有这样一份自我想象,我们就不会被困难所打倒,我们就会像弹簧一样,哪怕在谷底,也会弹起来。坎坷和挫折,反而是成长的契机,经历风雨,才能够激发出一个更强大的自我。 电影《长安三万里》中,李白的人生志向不是成为诗人,而是想成就一番功业,匡扶社稷,报效国家,实现人生价值。他遇到种种曲折、坎坷,最终也没有实现自己的人生目标,但他的诗却永远都是那么昂扬自信,充满旺盛的少年气,他的身上有仙气、豪气、侠气、酒气,唯独没有哀叹之气、颓唐之气,从某种意义上说,李白没有实现的理想是获得某个官职,做成一番大的事业,他真正实现的理想是,他一直是自己心中最好的那一个。他是越挫越勇、追求理想最好的代言人。 人若没有理想,就和咸鱼没有什么区别,只是为了生存而苟活,不可能创造出自己的价值。但同时要说的是,人不要太理想化,脱离实际,无视现实和社会规则,否则,理想就变成了空想。 理想和现实的交织中,大致有四类人,可以称之为“理想与现实的四宫格”。第一类是现实的现实主义者,被现实所困,失去理想和热情;第二类是理想的现实主义者,没有真正的理想,而是用理想粉饰自己,就是前面说的攀比的伪理想;第三类是理想的理想主义者,这类人有理想,但是不能正确面对现实,脱离实际,李白偏向这种;第四类就是我们所说的现实的理想主义者,坚持心中的理想,同时正视和认清现实。 我们追求的理想应该是有现实感的理想,能落到现实的土壤中。认清现实,并找到通往理想的路径和方法,是实现理想的关键。 追求理想的过程就好比过河,方法和路径就是船和桥,没有船和桥,就只能“望河兴叹”,有了船和桥,还要有航向和目标,否则对于盲目的船来说,所有风向都是逆风。 我上大学时发现自己的优势是写作,一度以写作为使命,信奉“书生报国无长物,唯有手中笔如刀”。大学毕业后从事过新闻工作,读研究生时,因为阅读范围扩大,阅历增加,对社会认知加深,受到一些思想的触动,加上名师指点和训练,在学术思维上提升很大,我对自己的思维能力、跨界研究、透视事物本质以及转化能力更加自信,我确立了自己的人生价值排序,依次是做事、思考、读书和写作。 首先是要做事。张謇有言:“天之生人也,与草木无异。若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐。”人生天地间,应该做一些于社会、于他人有意义的事情。而且只有把事情干明白,经历一些事,折腾过、被摔打过,才能写出一点扎实的、有价值的东西。 其次是要多思考,想清楚自己来到世上为了什么,要干什么,了解这个世界,了解社会,也了解他人,最重要的是让自己活得更明白一点。然后是读书。前人已经创造了丰厚的知识成果,只有认真阅读吸收,才能创造。 这样想明白后,来到企业,不管做新闻记者、文字工作者、部门负责人,还是现在的企业负责人,我都尽可能去做实事,做好事,而且要不断思索和沉淀,结合工作实际思考和研究关于能源行业、企业管理的问题,甚至是关于文稿写作的方法,最终把事情干明白。 从上学读书到现在,20年过去了,表面上有很多变化,但我觉得有些东西是不变的,当年的理想依然是今天的理想。让我满意的,不是我获得了多少东西,多少社会名誉,而是保持了自己的本色。 什么叫做人之本?不忘本就跟不忘初心一样,自己从哪里来,到哪里去,反复问自己这个问题。一定要把持这个本。只有这样,我们才能任何时候都不会骄傲,任何时候都不会委顿,任何时候都不会被困难吓倒。 哪个人内心没有过火花,能不能将它聚成火焰?哪个人没有自己的理想,当时间流逝,我们还能不能坚持自己的理想? 成为“自燃型”青年 有了理想,就有了方向,但它不会直接转化为行动。要让自驱成为成长的动力。自驱,就是不靠外在的驱动,不需要别人去宣教和鼓励,自我发光发亮。因为只有懂得自驱的人,才能最大限度让自己保持更好的激情、更好的状态,挖掘自己最大的潜力。 可以说,自驱是自知自觉的一种升华。人首先要自知,知道自己能干什么、不能干什么,优点、缺点分别是什么,这样才能扬长避短。自觉其实是自我觉悟。 我们常说,革命靠自觉,萌生觉悟,才会衍生出无穷的动力。人这一辈子,来到这个世界,注定要解决问题、面对挑战,这不是你想不想要的问题,而是人类的宿命。 既然注定要向前迈进、向上攀登,就应该放弃不切实际的幻想,就要为自己树立目标。要有奋进的觉悟和企图,更要有奋进的规划和脚步。自我主宰,成为自己战场上的指挥官,明确自己的目标,聚焦自己、提升自己、完善自己。 自驱要有意志。意志力,或者说人身上的任何突出能力,都是需要锻炼得来的。毛主席年轻时洗冷水澡,坐到大街上看书,就是为了锻炼自己的意志力。我们每个人都应该有自己锻炼意志力的办法,一个没有意志力的人,往往是慵懒的,即便知道自身哪里不行,也没有决心和恒心去矫正、去成长和精进。 自驱也一定有反馈和享受。就像长跑,不经常跑步的人认为跑步是痛苦的,很难坚持下来,但经常跑步的人知道,虽然开始有些累、酸,但度过这个阶段,后面其实很享受。自驱并不是让我们去做苦行僧,天天艰苦地忍受,那肯定不行。 除了自知自省、自觉奋进,坚持不懈,还应该学会聚焦于工作本身,多去享受工作的成果,反过来安抚自己、振奋自己。其实真正聚焦到工作当中,朝着目标一步步地去努力,就像武侠小说里闭关练功一样,是不会感觉到痛苦和劳累的,反倒是那些上班心不在焉无法集中注意力的人,总感觉到无聊和煎熬,那是最累和悲催的。 人有三种驱动力,一是本能驱动力,比如吃饭、喝水等;二是奖惩驱动力,做好了就奖,做砸了就罚;三是内心热爱驱动力,培养对事业的感情,如痴如醉。热爱可以理解成激情,有抱负、有事业心、有使命感。这是最强大的动力。 稻盛和夫曾总结,人可以分为三种:第一种是点火就着的“可燃型”的人;第二种是点火也烧不起来的“不燃型”的人;第三种是自己就能熊熊燃烧的“自燃型”的人。所谓“自燃型”的人,就是有强烈成就动机和自驱力的人,只有这样的人,才能坚持不懈地努力。努力的过程就是提升心志、锤炼人格、锻造品质的“修行”,只有极度努力,才能取得事业的成功。 那些无法“自燃”的人,有的是因为缺乏欲望和想法,享受“无欲无求”的“佛系”工作方式。有的是因为缺乏认知。他们对自我的认知、对社会的认知、对做事情的认知、对很多概念的认知、对学习的认知等比较浅,所以当你在跟他们说不要为了工作而工作,要带着使命感把工作当成自己的事业,要有愿景、有目标、有奉献精神和格局时,他们不理解。所以需要升级认知系统,使他们能够理智判断事物。 有的是因为缺乏能力,行动力达不到预期。要提升能力,只有下苦功夫,没有捷径。有的是因为缺乏动力。他们没有找到能够触发自发动力的条件,也就是“动力源”。动力源归纳起来就是“追求快乐和逃避痛苦”。如果员工找不到通过完成某项工作而得到的“好处”“收获”等任何能够有“满足感”的源头,他就很难动力十足地开展工作。如果员工认识不到完不成某项工作将会承受“处罚”“淘汰”等严重后果,他就不会促使自己积极努力工作。很多时候,员工的自发动力是需要外部环境刺激的。 要想成为“自燃型”的人,就要从树立目标、改善认知、提升能力、增强动力方面下功夫。人要专注和享受自己的工作,也要为自己的工作赋予意义。史蒂夫·乔布斯曾问百事可乐总裁约翰·斯卡利:“你是愿意卖一辈子糖水,还是跟我改变世界?”我们也可以问,是为养家糊口而工作,还是为创造一个更加美好的社会而努力呢? 许倬云先生说,工作不仅是维持你的生活,也是让你带进社会的一个角落,也是一个连线。工作就是雕塑你自己,让你遇见更好的自己。当不再紧盯着薪水,在工作中探索到更有意义的事,比如提升了认知,开阔了眼界,结识了更优秀的人,就不会觉得工作是苦役,反而是愉快的体验。心理学家弗雷德里克·赫茨伯格有个著名的“双因素理论”。真正激励一个人的是挑战、认可以及个人成长等“动力因素”。 我自己的感受:从来没有厌弃过自己干的任何工作,从来没有后悔过自己的任何选择!做记者,我跑遍了整个系统。做文字工作,我除了干好本职工作,带出一支队伍,还总结了方法,提高了工作效率。 由于工作业绩突出,我成为整个系统中最年轻的高管层干部,后来又主动要求到基层接受锻炼。别人觉得我做某些事比别人做得好,是天生的,只有我自己知道,哪有什么天生的,都是从事上磨出来的。我相信一句话:整天埋怨、牢骚,根本不爱干自己工作的人,那也不可能热爱生活,也很难说热爱自己所在的单位、热爱祖国。 有自驱力的突出体现,就是有强烈的敬业精神。敬业首先是一种精神状态。这种状态,用稻盛和夫的一句话来说就是:“付出不亚于任何人的努力。”什么是工作?今天干了明天还得干的是工作。什么是事业?今天干了明天还想干的是事业。我们要把工作当作事业来追求,躬身入局、真心热爱。 1、精准定位,解决职场新手常见困惑! 职场新人是否面临以下问题: 如何快速融入团队,摆脱“新人”的青涩? 为什么努力工作却得不到认可?到底是方向错了,还是方法不对? 面对复杂的职场关系和竞争,如何调整心态,保持信心? 职场成长究竟靠机遇还是能力? …… 这些问题都在《入职第一课》中找到答案! 2、全方位指导,助你迈好职场第一步! 《入职第一课》结合真实职场案例与实践经验,精炼出适用于职场新人的“核心法则”: 角色转换:快速完成从学生到职业人的蜕变,精准定位自己的职场角色。 心智建构:建立成长型心态,勇敢面对挑战,提升抗压能力。 能力提升:掌握专业技能与沟通技巧,成为团队中的可靠力量。 行动指南:提供具体可操作的方法,让成长从理论变为实践。 3、真实案例+实用工具,轻松上手,立刻成长! 基于真实职场场景,打造更有代入感的阅读体验。 提供可落地的实践建议,助力你迅速提升职业化水平。 细化成长路径,帮你找到属于自己的职业发展方向。