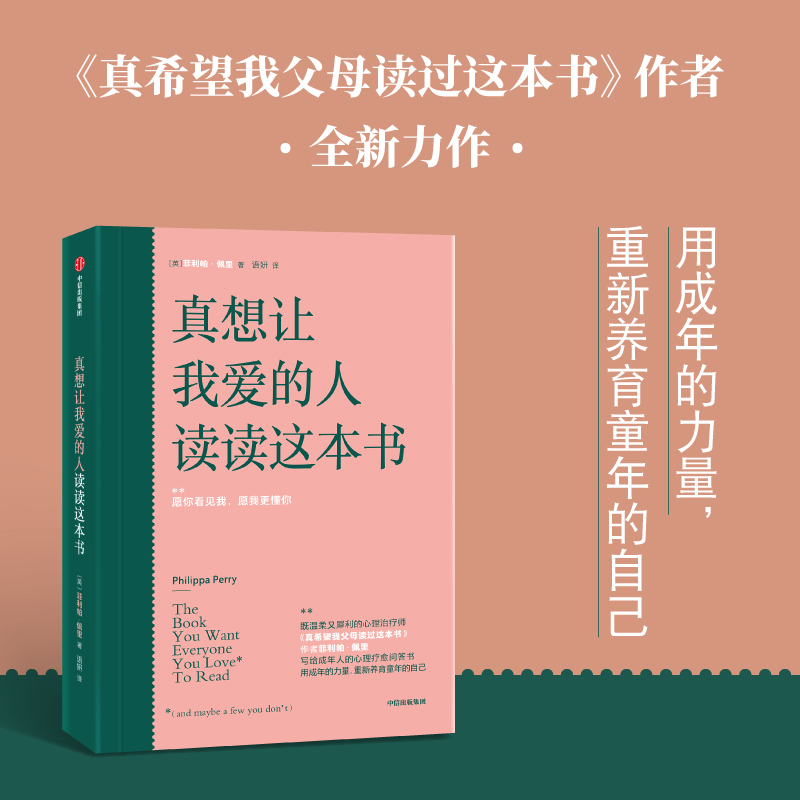

出版社: 中信出版集团

原售价: 48.00

折扣价: 30.80

折扣购买: 真想让我爱的人读读这本书

ISBN: 9787521763157

菲利帕·佩里(Philippa Perry) 心理治疗师、《观察家报》专栏作家、自由撰稿人、电视和广播节目主持人。2019年出版畅销书《真希望我父母读过这本书》,已被翻译成40多种语言。另著有《沙发上的心理学》和《如何保持理智》(How to Stay Sane)。 现与丈夫格雷森爵士(Sir Grayson)以及猫咪“尊敬的凯文”( The Honourable Kevin)一起住在伦敦。

童年时寻求爱的方式,以及父母对此的回应,为我们成年后建立亲密关系奠定了基础。我们总是想寻找能带给我们和当年的照顾者在一起时的那种感觉的伴侣。人们常说爱的感觉就像“回家”一样,回到我们熟悉的地方,那种熟悉感很难用语言表达,它会给我们造成困扰,以为这种感觉就是对的。有一天,当我们遇到能带来这种感觉的人时,立刻就碰撞出爱的火花,因为我们误以为熟悉的感觉就等于美好的化学反应。这就是给我写信的女士遇到的情感问题。 在我和前男友交往的前三年,我一直非常爱他。可是从他向我求婚那一天开始,我感觉我们之间的关系越来越疏远。我约他一起去看情感咨询师,但无济于事。和咨询师面谈的时候,他说的一些话到今天仍然刺痛我。比如,他说和我相处就像面对一个哭闹的孩子,让他很想逃离。他对我变得越来越淡漠,我很担心感情会这样恶化下去。 我们的结婚计划暂时搁置下来。他和朋友一起安排了一个大型聚会,没有事先征求我的意见,也没有邀请我参加。这件事成了压死骆驼的最后一根稻草,我彻底绝望了。在他又一次冒犯我之后,我说我们还是分手吧。可等我冷静下来,我又有些后悔,我想收回那句话,但他拒绝了。从那以后,我们再没见过面。 我现在事业发展得很好,生活也还可以,但我的内心总是有一种隐忧。我担心我再也不会遇到如此吸引我的人。我多么希望他能出现,对我说,他很怀念我们那段感情。和他分手后,我也和别人交往过,但我再也找不回从前的感觉。 在我看来,这位女士的前男友就是心理治疗中常会提到的“回避型依恋”,这意味着他不喜欢和别人过于亲密——他可能以为自己喜欢,但实际上他并不喜欢。回避型依恋的人害怕承诺,一旦需要他做出承诺,他就会开始逃避这段关系。形成这种人格类型的原因通常可以追溯到童年时期的体验和家庭环境。在婴儿与母亲建立依恋关系的重要时期,婴儿的正当需求被母亲忽略,孩子就会从主动提出需求到不再提出需求,进而疏远母亲。当父母或主要照顾者未能提供情感支持、缺乏情感表达时,孩子就会下意识地决定(甚至在他们学会说话之前)永远不依赖任何人。这种在早期环境中帮助孩子自我保护的防御机制,在孩子成年后就变成了构建亲密关系的障碍,变成一种自我破坏。我们可以这样假设,这位女士的前男友在某种程度上认为,人对于连接的需求是可怕的和/或令人厌恶的。 另一方面,写信的女士有可能是心理治疗师所说的不安全依恋模式中的“焦虑型依恋”。这种类型的人在成长过程中体验到的主要情感之一就是“渴望”——小时候,他们渴望父母的关注;成年后,他们把渴望当作爱来体验,因为这让他们产生了熟悉的感觉:早期的照顾者点燃了他们的渴望,却没有提供安全感。听起来可能有些费解,想象一下蹒跚学步的孩子对父母的情感,混杂着依赖、绝望和渴望。焦虑型依恋的人总是忧心忡忡,他们的内心住着一个婴儿或蹒跚学步的孩子,不断地在渴望,可是得到的回应忽冷忽热,心情也跟着起起伏伏,于是更加深了渴望。 焦虑型的人通常会被回避型伴侣吸引,因为回避型伴侣总是逃避承诺,这就为焦虑型的人提供了渴望连接、渴望被爱的机会,就像童年早期对照顾者的那种无意识的渴望一样。焦虑型的人渴望伴侣的承诺,会因为没有得到回应而紧张不安,回避型伴侣越逃避,他们的渴望就越深,投入得就更多,从而形成一种推拉式(追逃式)的关系模式。如果小时候没有得到恰当的照顾,我们在心理上就会认为这是一件未完成的事,所以我们会寻找那些以同样方式对待我们的伴侣,希望这次能成功,给未完成的事画个圆满的句号。所以,一个不能承诺天长地久的人,反而会点燃焦虑型的人的激情。对他们来说,爱情令人上瘾之处就是这种高低起伏的情感状态。 需要注意的是,任何人都无法选择自己的依恋风格,因为我们与他人形成连接是一个无意识的过程,而且我们也不可能永远保持一种风格不变,当你意识到这一点时,你就可以选择摆脱它的影响。我相信给我写信的女士以及和她类似的人最终都能从痛苦中恢复。如果你也和她面临同样的处境,我的建议是,回忆一下你对早期照顾者的依恋模式,再看看你现在的人际关系是如何触发了你过去的记忆。你必须很努力才能得到父母的认可吗?你欣赏的老师从来没有赞美过你吗?你是否曾经迷恋过不可能在一起的人?比如对方在国外,或者已婚。 仅仅因为我们习惯了以某种方式思考或感受,我们就把熟悉的事物误认为真理,其实熟悉的并不意味着就是正确的。 如果你发现自己陷入了无望之爱的模式,我建议你认真审视一下你的渴望。当你深陷其中时,你渴望的其实就是自己。向后退一步,用客观的心态看待你的渴望,你会发现你喜欢的类型,并不是你真正喜欢的。你的伴侣不应该是那种让你大喜大悲的回避型的人,而应该是一个可信赖的、可靠的、实实在在属于你的人。这种人就是我们通常所说的“安全型依恋”。你可能不会对他一见钟情,因为他不像回避型的人能带给你那种熟悉的感觉,但他情绪稳定,安稳可靠,和他相处,你不会立刻到达情感巅峰,但同时也不会跌入低谷。随着时间的推移,你们彼此变得更加熟悉,从相互陪伴中获得细水长流的满足感,慢慢地一起到达稳定的情感状态,而不是间歇性的情感强化所带来的短暂兴奋。 33个来访者的故事,33件“未完成的事件” 童年时的我们为了保护自己,发展出了相应的适应能力和防御机制,比如乖巧、懂事、警觉、讨好。然而,当我们长大成人后,儿童式的生存机制不再适用于成年人的生活,甚至会带来创伤和阻碍,留下一桩桩“未完成的事件”。 33个温柔又犀利的回答,为33种心理困境找到解决方案 即将做妈妈,却偶然间发现丈夫有外遇(面对变化和丧失) 有冲突恐惧症,作为主管从来不敢批评员工(在命令和请求之间找到平衡) 十几年的好友,有一天对方突然不再回复消息(不期待,不假设,不强求) 父女关系失和,想和解又不知怎么打破僵局(如果你是造成关系破裂的人) 身患绝症,想要给这个世界,给最爱的人留下点什么(成年人也需要过渡客体) 33种实用心理技巧,帮助你获得“自我养育”的力量 做自己的母亲,给自己无条件的爱和接纳 做自己的父亲,设定界限,维护权利,给自己安全感 从更多的关系中得到疗愈:展示脆弱,修复裂痕,解决冲突,减少内耗 从“儿童自我”向真正的“成人自我”过渡 我们的宗旨: 不期待不假设不强求不抱怨不解释 不玩“我对,你错”的游戏不争输赢不打事实网球 不抑制感受不怕被人影响不因被爱而爱 不用“你”陈述句不评判他人不找替罪羊 我们要做的: 做自己的观察者,战胜内心的批评者,只对自己的行为负责,打破“应该”思维 “在我的上一本书《真希望我父母读过这本书》的后记中,我说‘原谅自己并意识到我们都尽了最大的努力,可以让亲子关系更美好、更牢固’。在这本书中,我想说,原谅自己的错误,也原谅别人的错误。任何时刻都会成为过去,改变永远不晚。”——菲利帕佩里