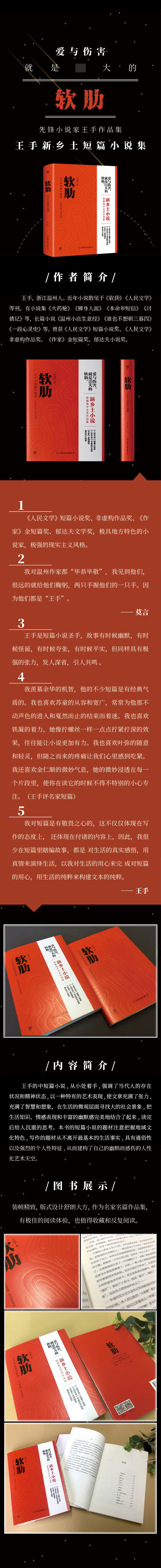

出版社: 中国友谊

原售价: 42.00

折扣价: 24.80

折扣购买: 软肋

ISBN: 9787505747708

王手,浙江温州人。近年小说散见于《收获》《人民文学》等刊。有小说集《火药枪》《狮身人面》《本命年短信》《讨债记》等,长篇小说《温州小店生意经》《谁也不想朝三暮四》《一段心灵史》等。曾获《人民文学》短篇小说奖、《人民文学》非虚构作品奖、《作家》金短篇奖、郁达夫小说奖。

平板玻璃 1 去年底的时候,具体说是11月上旬,我应邀去上海参加一个 会议。我去上海的心情有点复杂,我是既想去又不想去,我怕去上 海,但又非常渴望去上海,我已经有将近四十年没有去上海了。当 年我非常熟悉的那些地方,比如大柏树、五角场,现在肯定是面目 全非了,我要是再置身在那里,肯定是两眼一抹黑,像傻瓜一样。 还有一个我不想去的原因,是因为我生命中一件揪心的往事,就是 从那里缘起的,我不知道会不会又碰触到了它。所以,尽管,我这 些年跑了很多地方,但上海我一直就拒绝踏入。这不怪上海,完全 是我个人的原因。 我要去开的会叫“玻璃,一种新材料的重新命名”。会议由 ZD 大学建筑与设计学院召集,邀请的都是全国玻璃方面的专家,有研 发和生产的专家,也有设计和使用的专家。这样说来大家也就知道了,我也是一个和玻璃打交道的人。其实,我和上海的关系最初也 就是和玻璃的关系,说得更具体一点,那个揪心的往事就是和玻璃 有关。这说法有点歧义,这里先按下不表。 我以前和上海的关系是比较特殊的,如果用一些符号去表示,就 更特殊:南京路第一百货、浙江路第十百货、大光明电影院边上的友 谊商店、亦游亦购的豫园商场、提篮桥监狱附近的浦东码头、购买温 州船票的十六铺、登船下船的公平路码头,如果再选一个,那就是上 海的大世界。这些地方,我走过,甚至还经常在那里活动,留下了抹 不去的印象。现在如果向人介绍上海,我不知道他们会说些什么。东 方明珠塔?野生动物园?迪士尼乐园?世博会主题公园?倾向性一下 子就看出了时代印记。但我的那个年代跟生计有关。 我是坐 G1357 次高铁去的上海。我从广州出发,估计六个小时 能到。途中我带了许多吃的东西,我的钱包里也有足够的钱。我说 这些的意思是,我曾经有过非常拮据的尴尬,所以一直以来,只要 我出差,我都有穷家富路的习惯。1979 年的上海已经是非常的繁华 了,是全国人民心目中的花花世界,但从温州到上海,交通极为不 便。只能坐海船,而且要一天一夜,船要三四天才开一趟,船票是 八块钱一张,三等的,也有统舱和散席,也要五块钱。有一次我曾 经被困在上海走不了了,只能等我母亲将钱汇到我住的旅馆。那些 天,我身边只有几块钱,我把这些钱都分配在伙食上,一天就吃一 碗面。其余的时间,我都躺在旅馆的床上保存体力。我睡觉,我不 能让任何饿的念头冒出来。十多天以后,我听到旅馆的门卫喊“某 某某,汇款”。我激动得瑟瑟发抖,连裤子都穿不起来了。 ZD大学在五角场附近。没有,有一个部队医院,我没有走近过,但感觉它就是壁垒森严 的。现在肯定不是这样了。我从地铁里出来,进入出口的通道,一 路上被人撞来撞去,被弥漫的香气熏得头昏脑涨,都是各种各样的 食物,咖啡、快餐、茶叶蛋、火腿肠。我匆忙走着,看到不同的出 口标志,通往A路的、B路的、C路的、D路的,像一个蜘蛛网。 我马上被弄混了,我不知道 ZD 大学应该往哪里走。现在,我走在 昔日熟悉的邯郸路上,满眼的人流,满眼的车流,满眼的商铺和广 告,远远望去,路上有坡度的趋势,我知道,那不是真的坡度,而 是无限延伸的错觉。听路人讲,去 ZD 大学还要这样这样那样那样, 听口气,没有三十分钟走不下来。上海更大了。 宾馆是ZD大学自己开的,就在大学的对面。上海人很会动脑 筋,知道大学里会多,鉴定会、研讨会、评审会,一年到头,自己接 待自己的会议,也可以吃一个大饱。我到宾馆的时候在门口碰到几个 熟人,都是搞玻璃的,有山东青岛的,也有四川自贡的,他们都在门 口等人,说有朋友过来带他们出去吃饭。这会儿正值晚高峰,想必接 客的人也都堵在路上。其实我也约了人,是我以前认识的一个老上 海。上海熟人不少,但真正在记忆里存下的仅此一人。我们偶有联 系,以前是写信,后来是电话,现在是短信,都是在非常的日子里, 比如大的节日,或人生的转折点,虽然相隔的时间很长,但我们总能 够联系得上。我来上海之前给她发了一个短信,说我对上海一点也没 有概念了。她说那你会住在哪里呢,我去找你,我们一起吃个饭。我 说吃饭不重要,就在附近坐一坐,认一认。她说真是,我们也有几十 年没有见面了,古人说“见字如面”,我们听听声音看,能不能分辨 出来。是啊,沧海桑田,她这样说我就很期待。 房间还不错,虽然是个标间,但设计得还算合理,或者说人性化,有一个宽敞的客厅,客厅里有一个很大的沙发,有一内一外两 个卫生间,这样,即便房间里住进了两个人,也不会为一些陋习和 内急而苦恼。我转了转房间,阳台上还有个吸烟室,还放了咖啡和 零食,时间还早,我就洗了个脸,泡了杯绿茶喝起来。 手机也是在这个时候响起来的,是约我的朋友,说已经在楼 下大厅了。我说那我马上下来。她又说,你确信能一眼认出我来? 我迟疑了一下,说,应该可以吧。她说,我穿小西装,里面翻白 领,我干脆站小卖部门口吧。我一边应着一边在心里面浮现出她 的样子了。 我这朋友叫陈优犁,如果说年龄,应该和我差不多。我在电梯 口老远就看见了她,我们相互笑了笑,走近了没有拥抱,也没有握 手,虽然都觉得熟,但还是有一种距离感。这种距离感不仅仅因为 我们是一对男女,不仅仅因为我们有几十年没有碰到,而是因为彼 此心中都有那么点不可言说的微妙。她说,还是可以认出来的啊。 我说,是啊,好像变化都不大。她说,那我们就走吧。就自顾自地 在前面走起来,我也配合着跟在后面。我在后面悄悄地看着她,她 还和从前一样,有相对正式的化妆,她以前是喜欢化浓妆的,眉毛 画得弯弯的,鼻侧刷了浅影,脸颊扑有腮红,嘴巴本来就小,但却 嘟得很,她大概也觉得这就是所谓的樱桃嘴吧,属于好看的,所以 也精致地描了口红。加上她一头的卷发,整洁的衣服,我老是会想 起旧上海那些月份牌上的女人。我们就在宾馆对面一个叫“遥握” 的咖啡馆里落座,这也是她事先订下的。这里显然是大学生们光顾 的地方,简单的装潢,昏暗的光线,旁边有零星的几对男女,是那 种散淡的、无所谓的、旁若无人的样子。我们都感觉到了自己的异 样,暗想,我们一定是来过这个店里最老的一对男女。1979年,我父亲死于非命。这话说起来有点耸人听闻,其实 就是他自己把自己摔死了,只不过是死得比较离奇罢了。他是个所 谓的供销员,在当年,这个职业还是比较吃香的,很多人不知道它 的具体内容和性质,只知道他们的样子很风光,骑一辆自行车,车 前挂一个黑公文包,一路打铃,于是人们就觉得他们很精明,很能 干。也是,他们无事不干,无所不能,总会有各种各样的钱财流 进来。我父亲也有一辆自行车,他喜欢在回家的时候炫耀一下,我 们家正好在院子的门口,进院子的地方有几级台阶,他进来的时候 总是不好好拿车,都任由车在台阶上咣当咣当,于是,散在院子里 的那些人,摘菜的、洗衣的、或是干其他杂务的,都会抬起头来看 他,他就很得意。我父亲在外面的时候很少骑车,稍微远一点他就 坐三轮车,再远一点他就坐手扶拖拉机。那个时候,我们温州的公 交还不完善,那些手扶拖拉机就载着我父亲出入于近郊乡下,那些 乡下人就把他当作大佬,都叫他什么老,其实他那年才四十六岁。 他那时候一定是很自我感觉良好的,有钱,有事情做,又身强力 壮,所以他才会从飞驰的拖拉机上飞身跳下。那个司机后来说,我 知道他要去的地方到了,我说到前面靠边停了再给他下。他不肯, 根本不听话,脾气还暴得很,就直接跳下去了。他以为以他的身手 一定也像铁道游击队一样,会像鸟儿那样落在地上。他根本不知道 那个“惯性”的厉害,他的脚一着地,那个惯性就带飞了他,把他 重重地摔在地上,摔了个嘴啃泥。据后来去收尸的我母亲说,他的 头磕出了一个大洞,血蜿蜒地流在地上,比他身体的长度还要长, 他的鞋也摔掉了,也许是被谁拿走了,不知去向,他的黑公文包还 在,足足摔出了一丈远,也许是这个包需要和身份匹配,没人要。 这样,我们才在这包里发现了他的秘密,他原来是在外面接合同的,凭他的口才和能力,再卖给一些作坊,他在这里面再抽取一点 回扣。 我母亲对我父亲的死开始还是有些难过的,毕竟是太突然了,也 太难看了。后来,有一个女人吵上门来,说有一辆自行车平时都放在 她家,说我父亲答应送给她的;说我父亲就是小气,她陪了他四年, 他就给过她一个戒指,她要求起码还要给一对“丁镶”。这件事立刻 就把我母亲打倒了。父亲的抠,母亲是知道的,他本来就是个铁蛀 虫、石板刨、浙江省,浙江就是他最省、吃蛇的人还会将鳗忘在锅里 的,以为赚钱不易,但他在外面金屋藏娇,母亲没想到,她马上去信 基督了。人们都说,人生有了重大的变故,只有在基督那里才会得到 安宁。也许吧。不过,有心的人发现,我们家原来搁在屋外的东西都 不见了,一个蓄水的小水缸、一只放垃圾的破畚箕、一 长年没变化 的仙人掌。还有更细心的人说,我们家原来生炉子都是在外面的,点 了柴,放了煤,等烟散尽,等火头烧充分了,再拎到屋里来。现在一 切都挪在屋里头了。我母亲是胆小了,生怕别人找事。 我母亲信基督很认真,三祈五祷,礼拜天一定去福音堂。最最 神奇的是,她原来不怎么识字的,现在居然能看懂繁体的《圣经》。 每天下午四点,她必定是站在自己的桌前,桌上是摊开的《圣经》, 她撑着手,语速平稳,一点点地朗读,有时候读不下来,她会反复 几次,就这样一页页地读下去,从“旧约”读向“新约”。西窗边是 越来越弱的光线,我每次看到她这个样子,都会觉得母亲很虔诚, 她身形的轮廓非常漂亮,尤其是头发上,像镶了银边。后来我才知 道,那不是银边,是她有一缕头发突然的白了。对于她的朗读,主 内的兄弟姐妹们说,是受了神的指引,她有生命了,就像玛利亚的 未婚先孕是神的意思一样。对于她的白发,有人说,是她某一条神经被伤着了,在这缕白发上逆袭了,就像有人受了刺激睡不着了、 聋了耳了、生了癌了,母亲是白了发了。 母亲有基督,那我怎么办?我肯定在家里待不住了。我害怕和 任何人接触,最难过的是看到别人在公判布告前议论,如果这一批 中有强奸的、鸡奸的、流氓的或乱搞男女关系的,我都会觉得他们 一定是在议论我的父亲。于是,我也只好离家,远走高飞。对于我 的离家,我母亲并没有反对,她只是问我,你觉得在家里很难吗? 我点点头。她说,其实我也觉得很难,我要是有个地洞可以钻,我 早就钻进去了。我那年二十岁,没有书读,也没有像样的工作,有 一份工作是在街道的合作社里削筷子,所以也没有什么好留恋的, 就跑去上海了。我们温州人有个传统,喜欢做一点小生意,其实我 父亲也属于这种情况,心想,跑着总比待在家里好,有事做着总比 没有事做好,总会碰到几个钱的。 很多人都以为我跑上海有那么点子承父业的味道,其实不是, 我父亲做的事和我在上海所做的有天壤之别,他那个属于空手套白 狼,我这个属于投机倒把。从难度上讲,他那个只需厚颜无耻,我 这个则需要千辛万苦。在这之前,我父亲也没有给我半点启蒙,就 连去上海要带介绍信都没有告诉我。倒是我母亲,也许是听我父亲 在牙缝里漏过,说上海人喜欢菜油,说你不嫌麻烦就带上两斤,也 许还有用。事实证明我母亲说的千真万确。 我是坐“工农兵 18 号”的轮船去的,这艘船在我的成长记忆里 就是豪华和奢侈的象征。那时候能坐一趟船到外面去,无异于后来的 出国和现在的登南极北极。这艘船原来叫“民主 18 号”,后来改叫 工农兵,再后来改叫瑞新和繁华,但我们一直都叫它民主轮船,这是 一块牌子,也是一种情结。我坐的是五块钱一张的统铺,其实也叫散席,我不敢坐八块钱的三等舱,后来我知道了还有一等二等,那是我 无法想象的,因为八块钱已经相当于我每月削筷子三分之一的工资 了,我这样去一趟上海,等于把我一星期的生活费都用掉了。统铺在 船底的大舱,身边是许多运载的货物,也有牲口,有难闻的气味萦绕 在周围,让人难以入睡。我的身上带了母亲给我的三十块钱和两斤菜 油,这也许是我母亲所能给我的。说真的,那时候的母亲不会担心, 我也不知道危险,我们都不会去想这样出去有什么不妥,都觉得这就 是当时的唯一选择,并且是正确的选择。我就是这样待在这个闷舱 里,守着身上的钱和那两斤菜油。我都不去想象外面是什么样的,其 实,那个时候,我们的船正处在汪洋大海之中,我犹如一粒灰尘,如 果我想到了沉没,那我一定会觉得奄奄一息了。我只能醒着,看身边 他人的一举一动。我身边正好是一位苍南人,他挑了一担瓜子到上海 去卖,同样,我也想象不出,这一担瓜子挑到上海能卖多少钱,在上 海怎么卖,是摆路摊还是沿街吆喝,卖了以后他又会做啥。抑或他来 上海本来就是有其他事的,这一担瓜子等于是他的盘缠,就像我要带 上菜油。我们在一起瞎聊,我们都为铺挨着而感到高兴。他老是叫我 吃瓜子吃瓜子,我当时听他的口音很有趣,我第一次听到温州口音以 外的“外语”,他是说“西瓜子”,而不是“吃瓜子”,我觉得非常好 听,它像音乐一样让我没有睡意。我在这船舱里待了一天一夜。 可以想象,第一次走出公平路码头,我就像一只家禽被逐放到 了荒野上,心里慌乱无比。我不知道自己要到哪里去,要干什么, 我唯一的就是本能地随着那个卖瓜子的苍南人,他快我也快,他慢 我也慢,有一次,我还下意识地拉住他的箩筐,生怕自己走丢了。 后来,那个苍南人对我说,你不要老跟着我,你既然到了上海,就 要撒开来跑。先找个地方住下来,去福州路那里登记,他们会排给你一个旅馆,要不你就会站路上了。我将信将疑,这是我第一次听 说有这么回事,住宿、登记、派单、分配。苍南人显然是有经验的。 福州路那个住宿介绍所像一个大集市,每天,上海旅馆的床铺 都会汇总到这里来,再由这里派单出去,把那些来上海出差的、像无 头苍蝇一样的人们派送到下面去。那个像厅一样的房里挤满了各式各 样的人,但仔细看看还是有队伍的,再看,才知道那些窗口是有要 求的,写着“军人证”“记者证”“省介绍信”“市介绍信”“机关介绍 信”“企业介绍信”,看着这些“信”,我感觉到自己尿紧了,肚子也 一下子饿了,心也慌得不行。怎么办?我没有介绍信,我也不知道介 绍信为何物,我身上只有一本居委会的票证簿,我本来是要带户口簿 的,是母亲怕我丢了,说丢了就没命了,才给我这本票证簿的,里面 有油票、肉票、豆腐票、肥皂票的存根,至少可以证明我是个有“身 份”的人,不是“黑人”,但票证簿显然在这里是行不通的。我大脑 空白,茫然四顾。后来,一个热心人告诉我,在上海,露宿街头是不 会的,你可以去睡澡堂,不过不是现在,现在人家还在营业,你要等 到晚上,等他们澡堂打烊,你再进去睡。这无异于在我兜兜里塞了一 块钱。于是,我从福州路走出来,走入了一条宽阔而又冷清的大马 路,后来我知道了它叫北京路。我无所事事地往前走,心里是空落落 的,我无心观摩路旁的一切,也不知道要走往哪里去,我似乎有一个 心愿,就是巴望着夜幕赶快落下来。后来,我无意中发现路边有一个 平安澡堂,我的腿像突然失去了力气,像失散的士兵终于找到了部 队,我停下来就再也不想走了。那个时候大概是下午五点钟。 那天晚上,我就住宿在平安澡堂,这是个人味、尿味、肥皂味 混杂的地方,但我觉得它很温暖。我还在那里美美地洗了一个澡, 我从来没有洗过这么奢侈和肆意的澡,泡在油腻的汤里,立刻就昏昏欲睡了。我在家的时候,洗澡是很简陋的,夏天在院子里冲一冲, 冬天在屋里像磨墨一样,一盆水从头洗到脚。现在,一池的汤水让 我的身心都放松开来,我把上辈子的油污都泡出来了,把元气和血 液都泡出来了,我差点泡虚脱了,最后还是一位澡堂老司把我捞了 上来,把我放在洗澡人休息的躺椅上,我就在躺椅上睡到了天亮。 醒来的时候,我身边坐着一位笑眯眯的老司,他说,你昨晚差 点晕倒了。我说,啊,是吗,我一点也不记得了,只记得泡得很惬 意,泡得灵魂出窍。老司说,这朋友,你要记住,以后在外面一定 要警觉,不可忘乎所以,更不可肆意妄为,泡澡也一样,尤其是累 了虚了,不宜泡烫,不宜泡久,那样容易被疲惫撂倒。这话可以举 一反三,在我后来浪迹天涯的经历中起了很大的作用。老司后来又 说,我们做个交易怎么样?我警觉起来,什么交易?老司说,我昨 天就闻到你身上的菜油味,真香啊,你带了菜油了?我说,那又怎 么样?他说,你要是经常来上海,你带菜油给我,我帮你介绍旅 馆,我一个侄女就在遵义旅社,你可以住她那里。这的确是个好消 息,老司说的也不像在蒙我,我就分了一斤菜油给他,剩下的一 斤,我说带给他侄女做见面礼,我想马上搬到遵义旅社去。 老司的侄女,就是我前面说到的陈优犁,她那时是遵义旅社 的一个服务员。我带了老司的口信给她,再把剩下的菜油给她, 她就很高兴,就马上让我住下了。上海人对于菜油的感情,就像 温州人对于海鲜,不知是上海人特别喜欢吃菜油呢,还是温州的 菜油特别香。当然后来,上海人不仅只喜欢温州的菜油,还爱上 了温州的瓯柑、温州的虾干、温州的走私表。陈优犁是那种会精 致打扮的女孩子,贴身的小西装,笔挺的四条柱裤子,方口皮鞋, 走起碎步来,的笃的笃的,小胸脯也一抖一抖,笑声仿佛从腰肢间发出来,铿锵有力。我从来没见过这样的女孩子,挺拔、蓬勃, 和温州羸弱的女孩子不一样,立刻就把我吸引了。我还喜欢听旅 社的工友在过道里喊她,陈优犁,陈优犁,上海话把这三个字叫 起来很好听,特别的悠扬,特别有音乐感,我如果在房间里,都 会忍不住探出头张望一下。我因此也迷恋上了上海话,很快就学 会了“赤那”“杠头”“小赤佬”“侬哪能”,还成了口头禅。后来, 我到上海的时候都是直接去找陈优犁,每一次都会带上上海人喜 欢的东西,而她,无论我去得早还是晚,无论她在不在班上,她 都会把我安排下来,使我从码头出来就不再那么慌乱,可以径直 奔向栖身的地方,这个感觉非常好。 陈优犁最早是在遵义旅社,后来调到了九江路,后来又调到了 浙江路,最后落实在江西中路,也就是黄浦旅馆,那是我待得最久 的地方,像家一样。那个时候,我和陈优犁已经非常熟了,没事的 时候,我就会靠在服务台前和她聊天,从外面回来,我也会记着给 她带一点零食,上海的女孩子都喜欢零食,上海女孩子吃零食也是 一道风景。而她也利用她的资源给我提供便利,比如我入住的时候 要是没有床铺,她就会在洗衣房里给我搭个铺,第二天再把我转出 来。后来,待得久了,对房间的要求也高了,觉得那些统间杂乱, 不便,不仅睡觉不便,放东西换衣服都不便,她过来说话也不便, 她就把我换到了屋顶阳台的一个小阁楼。那个阁楼很小,勉强住一 个人,门和窗都开在阳台上,实际上也并不隐蔽。旅馆里喜欢把洗 好的床单被套晾在屋顶上,风吹得它们啦啦作响,也经常会有人在 那里走来走去,但对于我来说,那无疑就是豪华的单间了。我在的 时候,陈优犁也会过来看一看,我不在的时候,她也会避开领导躲 到这里来午休,我的枕头上总会留下她好闻的雪花膏香味。她也会借我这里来换衣服。我怎么知道的呢?有一次,她那条白色的“的 确良”假领就落在了我的床铺上,不知是她故意的还是疏忽的,但 我觉得那特别地不一样,老想破译出这假领上承载了怎样的“密 码”。我很快乐,在枯燥的外地,在疲惫之余,能有这样一份温暖 的内容,实属难得。当然,我也知道,我们不是在谈恋爱,两地的 差异和两人的角色,都使得我们没办法往这上面想。 后来有一天,陈优犁来阁楼里找我,叫我以后不要住在黄浦 了。我不解,问为什么。她说没有为什么,说你在上海时间也不短 了,其他旅馆也熟,你可以去求别人去。我觉得这个理由站不住脚, 找别人找你不是一样吗?陈优犁就换了一个话题,说,你认识小李 吧?我说知道啊,怎么啦?小李是黄浦旅馆的班长,他喜欢管人, 有时候我入住迟了,还要经他批准才行。陈优犁说,他让你下次到 福州路排队去。我无奈,我呜呜。 再次来上海,我就不住在黄浦了。但我一直在想着陈优犁的意 思,什么意思嘛,没头没脑的!突然有一天就想明白了,是陈优犁 和小李在谈恋爱!上海人是很讲究清爽的,不希望事情纠结和缠 绕。小李一定在猜揣陈优犁,一定对陈优犁提要求了。这样想着, 这件事也就解释得通了。 但是后来,陈优犁又让我去住黄浦了,也就是说,陈优犁和小 李不处朋友了,或者说,陈优犁不理会小李的意见了。 现在,三四十年过去,我和陈优犁又坐在一个叫作“遥握”的 咖啡馆里,我们有一下没一下地回忆着过去。陈优犁说着说着漏出 一句话:我现在还没有结婚呢,呵呵。我诧异,问为什么。她说, 原因很简单,感觉不好,感觉不好就觉得很没劲,后来又说了几 个,都这样,就不再说了。我说,这么脆弱啊。陈优犁说,我这是脆弱吗,我这是坚持呐。我说,是啊,生活里不测的东西太多了, 坚持也是一种考验。 1、《人民文学》短篇小说奖、非虚构作品奖、《作家》金短篇奖、郁达夫文学奖,极具地方特色的小说家,极强的现实主义风格。 2、我对温州作家都“毕恭毕敬”,我见到他们,很远的就给他们鞠躬,两只手握他们的一只手。因为他们都是“王手”。——莫言 3.王手是短篇小说圣手,故事有时候幽默,有时候怪诞,有时候夸张,有时候平实,但同样具有极强的张力,发人深省,引人共鸣 。 4、我羡慕余华的机智,他的不少短篇是有经典气质的。我也喜欢苏童的从容和宽广,常常为他那不动声色的进入和戛然而止的结束而着迷。我也喜欢铁凝的着力,她像拧螺丝一样一点点拧紧拧深的效果,往往能让小说更加有力。我也喜欢叶弥的随意和轻灵,但随之而来的疼痛让我们心里感到吃紧。我还喜欢金仁顺的微妙气息,她的微妙浸透在每一个片段里,使你在读它的时候不得不特别的小心专注。(王手评名家短篇) ?5、我对短篇是有敬畏之心的,这不仅仅体现在写作的态度上, 还体现在付诸的内容上,因此,我很少在短篇里瞎编故事,都是 对生活的真实感悟,用真情来演绎生活,以我对生活的用心来完 成对短篇的用心,用生活的纯粹来构建文本的纯粹。——王手 6.装帧精致,版式设计舒朗大方,作为名家名篇作品集,有极佳的阅读体验,也值得收藏和反复阅读。