出版社: 中西书局

原售价: 98.00

折扣价: 62.80

折扣购买: 由图入史(李清泉自选集)/六零学人文集

ISBN: 9787547515709

李清泉,广州美术学院美术研究所教授,广州美术学院艺术与人文学院院长。2001—2002年间,任美国国家美术馆视觉艺术高等研究中心客座研究员。2002年、2005年先后在芝加哥大学东亚研究中心、亚洲艺术研究中心进行访问研究。主要研究方向为汉唐美术史。

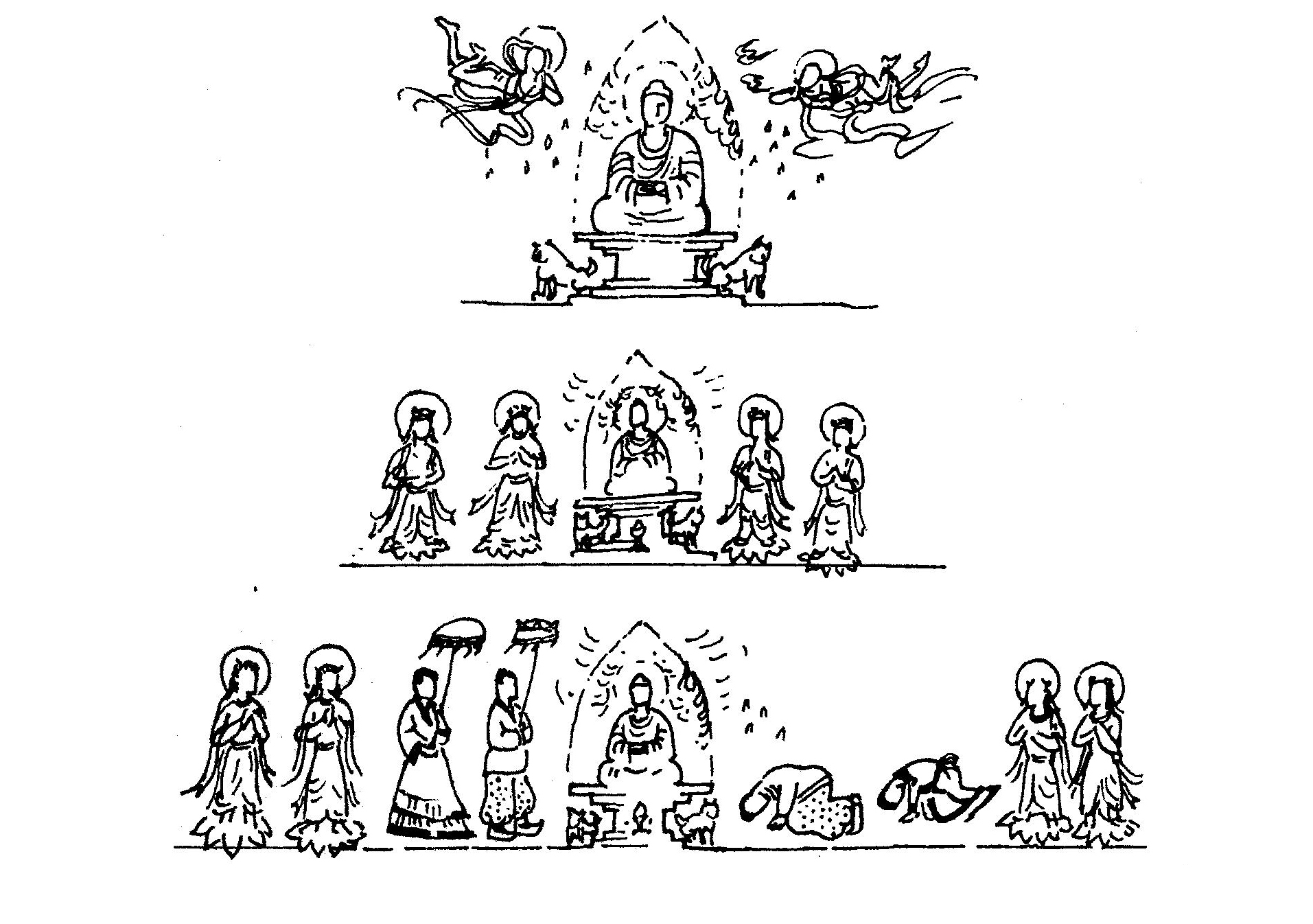

众所周知,20世纪八九十年代,随着古巴蜀地区的一批带有榜题文字的东汉石棺与铜饰牌画像材料的陆续公布,汉代墓葬美术中用以象征天国仙境之门的“天门”主题,很快引起了学术界的广泛关注。而且,新的发现材料和相关研究已经令人们意识到,这一主题的流行范围绝不仅限于东汉时期的巴蜀地区。如: 时间略早的陕北地区东汉墓葬(大约多在东汉中晚期),其画像多集中出现于墓门部位,且画像的内容与结构就明显表露出将墓门装扮成“天门”的意图。 最近,笔者又通过对相关文献与图像材料的综合研究,得出以下几点认识。其一,在洛阳、南阳、郑州、陕北、关中、徐州、临沂、平阴以及西北酒泉、敦煌等地的西汉中晚以降讫至西晋时期的墓葬中,出现过很多以双阙楼阁图像装饰墓门或棺椁的实例,其基本内容总是不能脱离与天界或西王母所在神仙世界的内在关联,表明这是当时的一种普遍风气。而且,这一风气总体上以临近江淮地区的南阳、徐州和鲁南一带出现较早。其二,有关“天门”的观念,见于战国至汉晋时期的许多文献,其起源应以楚地为早;而且,以目前所见的墓葬美术材料,有关天门的图像亦最先出现于长沙马王堆发现的两幅西汉早期帛画,其年代皆在西汉文帝时期(前179—前157)。西汉中晚以降渐趋显著的这一风气,之所以总体上以临近江淮地区的南阳、徐州和鲁南一带出现较早,极有可能正是因为濒近楚境,而最先受到楚风的霑溉。 带着上述认识,我们不免更加好奇: 这类图像在丧葬仪式中究竟有何实际作用,对死者又意味着什么?为什么同是“天门”的图像,在西汉早期的楚地墓葬中是出现在帛画上的,而在西汉中期以后的中原、关中、巴蜀乃至西北边地却被转移到墓门和石棺前挡等部位,其前后之间究竟有何内在关联?这些问题令笔者益加感到,“天门”既然能成为整个汉代墓葬艺术中的一个经久不衰的表现主题,表明其背后必定连着一个根深蒂固的丧葬文化相关习俗;而马王堆帛画的功能与意义问题,可能就是打开这道“习俗之门”的一把钥匙。 ☆国内美术史专家李清泉教授研究成果之结集 ☆语言平实,随附千余幅图、6张精美拉页,可读性强 ☆对墓葬“天门”榜题文字、墓室壁画、真容偶像、墓室时空观念等问题,有深入精辟的研究