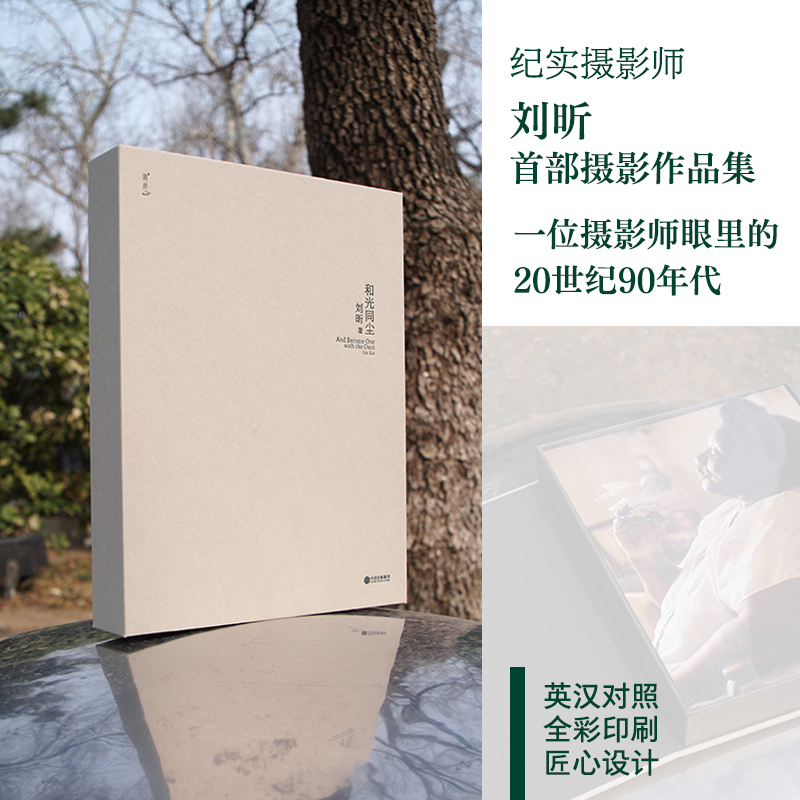

出版社: 中信

原售价: 580.00

折扣价: 371.20

折扣购买: 和光同尘

ISBN: 9787521739633

刘昕,摄影记者、纪实摄影师。1986—1990年间就读于中国人民大学新闻系,是该系新闻摄影专业向全国招生的首批学生之一。1990—1993年间就职于《中国青年报》摄影部,期间荣获亚洲女性摄影大赛黑白类作品金奖、尼康杯亚洲摄影大赛银奖,以及亚历克夏世界和平和文化交流奖。1993年赴美,后在俄亥俄大学获得视觉传播硕士学位。1996—1998年间就职于南佛罗里达州的《棕榈滩邮报》,担任摄影兼文字记者,期间荣获美国国家新闻摄影协会(NPPA)南部年度最佳摄影师奖、考克斯报系年度最佳摄影师奖及亚特兰大摄影年赛全场冠军,并在1997年入选世界新闻摄影基金会荷赛奖大师班。1999—2001年间,作为自由摄影师和自由撰稿人,为《新闻周刊》《财富》《时代》等媒体撰写图文报道,期间凭借《双胞胎》等作品三次获得普利策奖提名。2002年以后,她开始投身公益事业,直到现在。

刘昕–解海龙:别放下相机 上个世纪80年代末,“希望工程”实施之初,解海龙作为一名志愿者,主动参与希望工程的宣传,跟踪拍摄三十余年,创作了数百幅纪实摄影作品,成为“希望工程”的标志性影响人物。刘昕于1990—1993年在《中国青年报》做摄影记者时,也进行过“希望工程”的报道,并与解海龙一起共事,这一段经历是她热情投入社会公益的起点。相识30年后,借由本书出版的契机,刘昕和解海龙进行了一次深谈。2020年的这次谈话跨越时区,也跨越了两位纪实摄影人半生的创作与情谊。 相遇在《中国青年报》 Q1. 两位认识的契机是什么? 解海龙:这得从猿变人开始说吧!我是平民出身,没有干部家庭背景。1976年4月份,北京那场运动后,大家都去天安门看诗抄,我当时特羡慕那些有相机、会拍照的人。“四人帮”倒台之后,那些照片都问世了,1979年初举办了影展,成立了“四月影会”。我在那个展览上看到了很多感人的照片,才知道摄影有这么大的魅力,可以这么震撼。这里边当然有很多有名的人,比如大家都知道的王志平、王立平、李晓斌等。看着那些照片,我就想,我也得买相机,成为像他们那样的人。可是我那个时候只买得起一些简易便宜的相机。 1980年1月,北京崇文区文化馆组办了“广角摄影协会”。这是当时北京第一家摄影协会。摄影爱好者从此经常在文化馆里聚会。当年大家拍的片子并不那么震撼,都是花花草草、人物和胡同。陆陆续续地,来“广角”的人多了起来,我们把各地喜欢摄影的普通人吸引过来交朋友,比较活跃。“广角”逐渐成为在北京乃至全国有影响力的基层组织。 80年代中后期,出现了很多摄影人物,比如贺延光。他是“四月影会”的一员,后来进入《北京青年报》当记者。我们把他看作偶像,使劲拉他到我们“广角”来。很快,他也成了“广角”的会员,经常给我们讲课。后来他从《北京青年报》调到了《中国青年报》,当时《中青报》(即《中国青年报》)的摄影部主任特别愿意扶持年轻人,就把摄影部主任这个职务让给了贺延光。我们从此跟《中国青年报》摄影部熟悉了,经常来往。我们大家都想去《中国青年报》工作,就陆续申请。慢慢地,整个《中国青年报》摄影部里,“广角摄影协会”会员占了一大半。我们的会员刘占坤在1985年借调到《中国青年报》,很快成为全职记者。再往后,程铁良、李庚伟等人在那里就职,又都特别活跃,大家就经常一起玩。 刘昕: 我毕业之后被分配到《中青报》,很快就正式上岗了。我和你第一次见面是在崇文文化馆的“广角”。那时候你经常主持活动,吹拉弹唱无所不能。新年联欢的时候唱卡拉OK,我被贺延光和刘占坤拉着,说来见见海龙“大哥”。 解海龙: 他们都叫我“大哥”。那年联欢会的时候,你和程铁良还编了个小录像,很有意思。 那时候你也像没走入社会似的,什么都不知道。我经常讲段子,你特爱听。我们给你授予“最佳捧哏奖”,就是笑得最好,笑点特低。 听程铁良说,你大学毕业的时候,《人民日报》也请过你,但你特别喜欢《中国青年报》的氛围。刚开始我们都管你叫小妹妹,后来一看,你慢慢变成一个小男孩似的,结果我们都成哥们儿了,每天在一起策划各种活动。 我们那帮人玩得特别愉快,天天乐乐呵呵的。我们工作的时候也互相竞争,拍完片子就往办公室跑,回来就让人冲胶卷,选片,发稿。下了班,我们就排着队玩牌。恨不得今天刚散,明天还要一块儿聚。 1991年的时候,我作为团中央中国青少年发展基金会的一名志愿者,以个人名义拿着相机去了很多地方,在《人民日报》等各种媒体上发表作品。同时,你拍摄、刘占坤编辑的两整版关于“希望工程”的报道也发表了,我们就经常切磋。 你到贵州采访得比较深入,片子拿回来以后,大家都特别震惊,觉得好多片子跟往常我们见到的不一样。那时候我们常见的照片很格式化,图解式的,拍出来一定要突出什么。这回你拍的片子特别自然,不干扰拍摄对象,是一种自然的记录。这些淳朴的影像特别打动人,那时候影响就很大。 我刚去《中国青年报》的时候经常受批评,因为我总说,“你们忙着,我去创作了!”一说“去创作”,贺延光就跟我急,他说:“你要改,你现在是记者,你的任务就是采访,你还创作?”我说:“我们过去都是说创作。”贺延光说:“那时候你在‘广角协会’,你现在看刘昕他们,科班出身,上手就是新闻采访报道。” 我等于40岁了才到一个青年报纸工作,真就在那个时候从头开始学习,同事们也帮助我。 这些事儿其实说起来都30年了,但想起来都像昨天。我特别留恋那时候的日子,在那种环境里,我们都希望进步,跟其他媒体竞争。每次照片刊登后,我们上班进门的第一件事就是把《中国日报》《北京青年报》《解放军报》都摊开,从业务上进行比较。那个时候我们大家都进步得特别快。 可惜的是,你没待多长时间,就获了奖要去美国深造。你走了以后,摄影部真的好像缺了东西,气氛就静了,冷清了许多。我们老是跟你通话联络,盼你回来。你一回来,大伙儿就像过节似的,见到你就学着美国人的样子抢着跟你拥抱。我们在一起聚会,请你吃北京小吃,讲故事、说段子。虽然一晃30来年了,我们还是时不时能够得到彼此的一些消息。 疫情期间,大家都互相牵挂。一说美国那边疫情这么严重,我们最关心的是刘昕千万别出去。还好现在大家都平平安安的。我想今年我们最大的任务不是说能出几本书,或者是有什么业绩,大家都活着就是胜利。等到疫情过去之后,我们会尽量多一块儿聚,继续谈业务。 ●纪实摄影师刘昕作品首次集结出版,精选她在20世纪90年代的国内外纪实摄影作品; ●李舸作序,石宝琇撰文,许喜占、王文澜、解海龙、刘占坤、张兆增、崔新华一致推荐; ●“爱与信念是永恒的主题”:用相机记录贫困儿童、未成年母亲、跨性别女性艺人、阿米什家庭、女性竞选人等的生存状态; ●“别放下相机”:刘昕与解海龙深入对谈,探讨影像的力量与摄影师的社会责任; ●汉英对照,讲述影像及其背后的故事,可配合作者的影像随笔《在旋转尘光的静点》(单独售卖)一起阅读; ●盒装包括全彩摄影画册“泥与云”、全彩摄影拉页“影像地图”,以及双色导览手册。