出版社: 宁波

原售价: 65.00

折扣价: 41.60

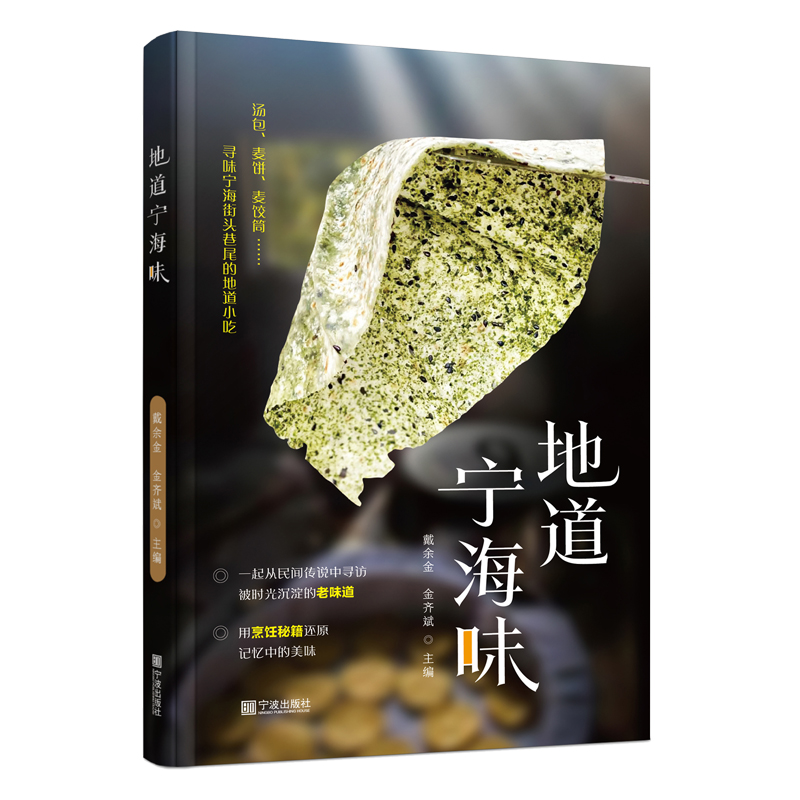

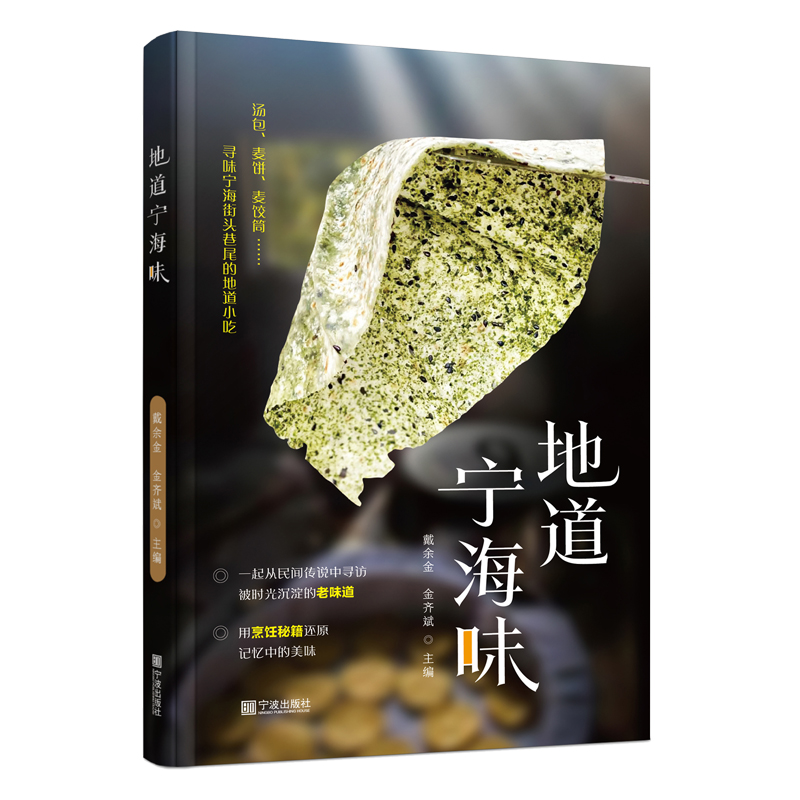

折扣购买: 地道宁海味

ISBN: 9787552643206

戴余金:中学语文高级教师,宁波市名师,宁海县民间文艺家协会名誉主席。长期从事语文教学与研究,出版专著有《初中课堂形态的变革》《初中阅读教例剖析与教案研制》《教育的味道》等,还编制出版民间故事《中国民间故事丛书·宁海卷》《故事里的龙宫》等。 金齐斌:高级教师,宁海县名教师,现任宁海县桑洲镇成人中等文化技术学校校长。在成校创建了桑洲成校“一叶一嫂”宁波市特色品牌,打造了桑洲小吃特色培训项目,编写了《桑洲小吃》校本教材,推进了桑洲镇乡村振兴富民创收的实事工程。

糅分咸糅和甜糅两种,咸糅的主原料为米浆,佐料为芥菜、 香干、目鱼干、虾皮、川豆板、冬笋、牡蛎、花生米、香菇、咸肉等, 切成丁,混烧成鲜香美味的糊状小吃。甜糅是以湿淀粉、红枣、蜜 枣、荸荠、金橘饼、桂圆、胡萝卜丝、花生米、红糖等烧煮而成的, 一般是有新媳妇的人家当年必备的食物,又称新妇糟羹。亭旁一 带的人结婚时正餐中必不可少的一道菜是羊肉羹。将羊肉切丝 煮成汤,再兑入湿淀粉和甜羹原料,一起烧煮而成,又称坐堂羹、 和合羹,这也是甜羹的一种。 民间传说 农历正月十四的晚上,宁海家家户户都要吃麦糅,又称“麦 流”。其做法是先将蔬菜、香干丝、虾皮、牡蛎、番薯面等食材分别烧熟,然后一齐放进大锅里加热,再把加水调成稀糊状的小麦粉倒进锅里,边加热边搅拌,直至成为稀薄的糊状物,就叫 “麦糅”。 为什么宁海正月十四夜里要吃麦糅呢?据说这与戚继光抗倭有关。明嘉靖四十年(1561),倭寇大肆侵扰我国东南沿海一带,到处杀人放火、奸淫掳掠,可是当地官军腐败透顶,屡战屡败,到后来倭寇一来袭干脆闻风而逃,不敢抵抗。老百姓深受其害。当时在浙江驻防的戚继光将军见到官军如此腐败无能,心急如焚,决定整编一支新的军队。于是亲自出马,到义乌挑选了 一批农民和矿工,用全新的方法训练他们。他对招募的士兵进行严格的军事训练,并且用保家卫国的思想教育他们,让官兵们牢 记自己是为解除百姓祸患而打仗的。同时严明军纪、严格赏罚,终于建立起一支战斗力极强的劲旅 —— 戚家军。这支军队纪律严明,对百姓爱护备至,自己却“冻死不拆屋,饿死不掳掠”,受到百姓们的尊敬。 那一年,倭寇又来侵犯宁海,并占据桃渚等地。戚继光亲率主力在宁海县东南沙柳村指挥追剿。戚家军连夜用草包、麻袋装填沙石筑好工事。时值初春,寒风凛冽,夜阑更深,肚饥人困。百姓见戚家军挨饿受冻,非常心痛。为了慰劳戚家军,人们勒紧裤带,从自己口粮中省下一些粮食,捐了青菜、萝卜、米碎、苞芦,还有麦子、番薯粉等,准备送往前线。结果人们发现食物五花八门,种类繁杂,每一种数量都不多,无法烧成像样的饭。他们最后决定,先把青菜、萝卜丝分别炒熟,然后倒在大锅里混合加热,再把米粉、苞芦粉、麦粉、番薯粉一起加水调成稀薄的“糊糊”,一齐倒进锅里,边加热边搅拌,烧成一种糊状的羮。然后,乡亲们趁热挑着这种羹来到兵营,结果意外地受到将士们的欢迎。每人吃几碗,既当菜又当饭,既能饱肚子又能御寒,方便又实惠。将士们吃完食物,不再饥寒,士气倍增。这种食物,慢慢演变成后来的“麦糅”。 戚家军在宁海取得了抗倭的第一次大胜利,史称台州大捷(也叫三门湾大捷),此后百战百胜。取得台州大捷的这一夜正好是正月十四日夜。为纪念这次历史性的战斗和表达对戚家军的敬仰,宁海人民把元宵节提前到正月十四,并且一起吃这种特殊的食物 —— 麦糅。这一习俗至今已有 460 余年历史。 麦饼、麦饺筒、汤包……寻味宁海街头巷尾的地道小吃,一起从民间传说中寻访被时光沉淀的老味道,用烹饪秘籍还原记忆中的美味。