出版社: 现代

原售价: 88.00

折扣价: 56.40

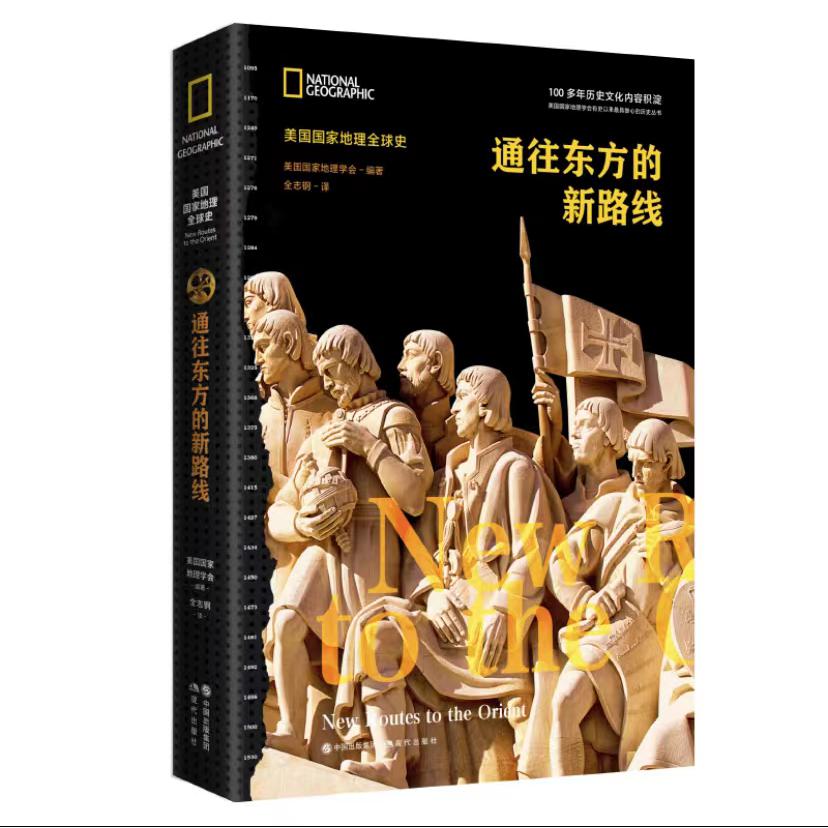

折扣购买: 通往东方的新路线(美国国家地理全球史)

ISBN: 9787514399929

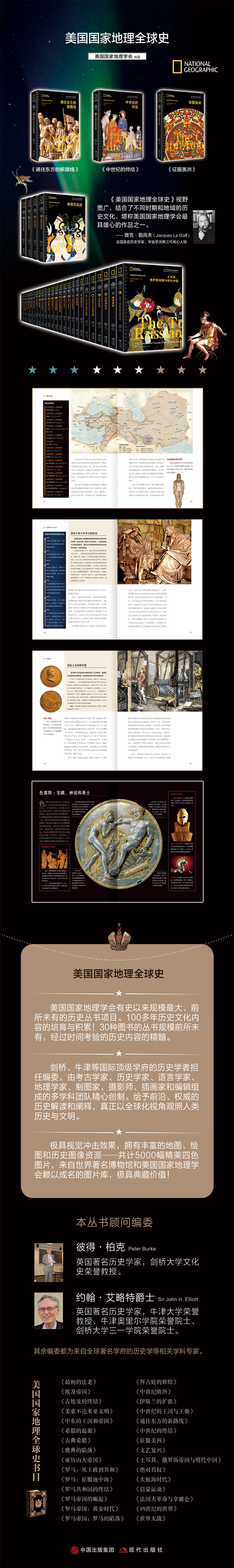

美国国家地理学会 (National Geographic Society) 1888年1月13日,于美国华盛顿的宇宙俱乐部成立,同年10月,新成立的学会创办了自己的会刊,这便是如今享誉全球的美国《国家地理》杂志。此外美国国家地理学会还拥有国家地理频道等包含电影、电视节目、图书、网站等一系列跨媒体品牌,如今学会现已经成为全球大型非盈利的教育与科学机构。 本丛书顾问编委: 彼得·柏克(Peter Burke):英国著名历史学家,剑桥大学文化史荣誉教授。 约翰·艾略特爵士(Sir John H. Elliott):英国著名历史学家,牛津大学荣誉教授、牛津奥里尔学院荣誉院士、剑桥大学三一学院荣誉院士。 其余编委都为来自全球著名学府的历史学等相关学科专家。

蒙古人与丝绸之路 存在于近东、拜占庭地区、黑海沿岸、波斯和亚美尼亚地区以及科尼亚苏丹国的贸易站为面临日甚一日的伊斯兰压力的欧洲提供了替代方案,打开了新的经济前景。欧洲人怀着与蒙古人交往的愿望从那里出发,而蒙古人也向欧洲各王室以及罗马教廷派出了使臣。这样一种互动,恰是在突厥人的攻势凶猛之时达到了顶峰。 从 13 世纪中叶到 14 世纪中叶,丝绸之路的各条路线上都是熙熙攘攘。热那亚和威尼斯的商人、外交使臣和传教士从地中海出发,前往大都(北京)和刺桐(泉州)以及印度的伊斯兰国家的首都德里。沿途各地,如波斯的大不里士、伏尔加河沿岸的萨拉伊以及土库曼城市乌尔根齐都留下了他们的行迹。 蒙古人没有任何种族或宗教方面的偏见,他们接受外国人在他们土地上的存在,他们把经济生活方方面面的一些合作任务交给外国人负责,他们还任命外国人当官,比如马可 · 波罗就曾忠诚地为大汗忽必烈服务了 17 年。统辖波斯的可汗更是经常征召热那亚人担任外交使臣,他包租或保护的热那亚船队在里海和波斯湾往来游弋。 在这一时期,波斯大臣拉希德 · 阿尔丁着手撰写了历史上第一部跨文化交流史巨著。在他看来,那些来到埃及、叙利亚、马格里布、罗马尼亚和大不里士的“法兰克”商人都是来自于热那亚的。 远东与其相邻的西部地区之间悠久的交流传统,证明了丝绸之路古已有之且早就在发挥作用。早在上古时期,人们就发现了季风的周期规律,而这是打算前往东方的航海家们必须考虑的要素。 13 世纪,刺桐管理海上通商的市舶司提举使赵汝适于 1225 年至 1258 年编写了一部《诸蕃志》,描述了阿拉伯人与中国人的交往和交易,记录了关于当时东方产品的宝贵数据,并且记载了许多有关受欢迎商品的原产地的丰富信息,如 :印度尼西亚、马来群岛、印度、菲律宾、日本、朝鲜、阿曼、桑给巴尔、索马里以及埃及。这部著作同样提及了西西里岛、撒丁岛和摩洛哥,还记述了广阔的阿拉伯交通网络所起的中介作用,阿拉伯的交通网补充了拜占庭的交通网,巩固了不同文化之间的交流,景教和佛教信徒从不停歇地借道丝绸之路去朝圣的行动,也促进了文化的交流。 1260 年至 1368 年被历史学家们称为“蒙古治下的和平”时期,因为它正好对应着那个从近东一直延伸到元朝的广大帝国创立和存在的时间。对于欧洲人来说,这个时期意味着通往远东之路第一次对他们大大开放,他们有机会重新借道古老的丝绸之路去往东方。 丝绸之路的主要路线 “蒙古治下的和平”使西方商人无须经过穆斯林的中介,就可直接进入传说中的丝绸之路,由此促进了欧洲与远东的商贸交流。1877 年,德国地理学家费迪南 ? 冯 ? 李希霍芬首次使用“丝绸之路”,来指称自从公元前 3 世纪就连接着东西方的商路。这一名称一经提出便广为接受,但其实丝绸之路并非只有一条,因为它所指称的,是数条用于单向或双向运输包括丝绸(丝绸在古代是一种奢侈品,中国为了垄断丝绸的经营而一直精心地保守其制作技术的秘密)在内的各种商品(矿物、香料、象牙、宝石、布料、毛皮以及瓷器等)的线路。此外,丝绸之路还促进了各个民族、各个国家、各种宗教与各种传统之间的文化交流。可以看到其线路穿越了众多气候环境极度恶劣的地域,如世界上著名的干燥的沙漠之一塔克拉玛干沙漠,再如帕米尔高原的冰川。 长路通中国 1315年春季,欧洲雨水肆虐,异于往常。在短短几个月里,田地里洪水泛滥、庄稼被毁,在尼科洛的儿子小马可后来加入的那一场旅行中,波罗兄弟完成了许多重要的外交任务。 比如,波罗兄弟到访了成吉思汗之孙别儿哥汗的宫廷,还在那里生活了一年,直到别儿哥汗与其堂兄波斯伊利汗国的旭烈兀汗爆发冲突,才不得不离开前往布哈拉。他们在布哈拉的一个大型国际化中心居住了 3 年,学习了鞑靼的语言和当地做生意的技巧。之后,他们参加了旭烈兀汗派往忽必烈汗的使团,到达了大汗的宫廷。 《百万之家》说大汗忽必烈非常有兴趣结识拉丁人,因为他以前从未见过拉丁人。他们与忽必烈汗进行了长时间的交谈,聊关于西方的事情。随后,他们带着大汗赐给他们的“金牌”(一种推荐信性质的牌子)和一封大汗写给教皇的信,经过 3 年的漫长跋涉后终于来到阿亚斯(拉亚佐)。忽必烈在那封信中请求教皇派遣一些欧洲的工匠、教士给他,而且还想要一点儿耶路撒冷的灯油。 一到阿克拉,波罗兄弟便得知了教皇克雷芒四世(Clément Ⅳ)辞世、教宗宝座空缺的消息。于是,他们求见了教皇特使泰巴尔多 · 维斯孔蒂,后者建议他们等到选出新教皇后再向其呈交大汗的书信。波罗兄弟就从那里去了位于尼格罗蓬的威尼斯贸易站,然后转道返回了故乡威尼斯。在威尼斯迎接尼科洛的只有他 15 岁的儿子小马可,因为他的妻子已经在他这次外出期间去世了。两兄弟于是决定带着小马可再次出发前往大汗的土地。这一回,按照商业精英家族的内部规则,年轻的小马可要跟随着他们踏上漫漫长路并在旅途之中学习本领。 威尼斯商人马可 ? 波罗之旅 即便马可 ? 波罗不是第一个到大汗的土地上探险的西方人,但无论如何,激发起欧洲读者对这个远方异域帝国兴趣的,就是他的《百万之家》(或称《世界奇观录》)。 航海家兼作家马可 ? 波罗所描述的这些旅行的真实性,很快就受到了其亲朋好友的质疑。而这位旅行家就此辩解道 :他所讲述的还不及“他所看见的奇事的一半”[ 引自约瑟夫 ? 米肖神父和路易 ? 加布里埃尔 ?米肖的《古今世界传记》第 35 卷,1823 年 ]……但这种质疑一直存在,甚至有许多人无视其他旅行者的旁证,著文论证马可 ? 波罗根本没有踏足过中国。的确,马可 ? 波罗的叙述中忽略了中国的长城,这雄伟的万里长城无论如何也值得他写上几句吧。不过,要知道我们今天所见的万里长城主要是明朝修建的,而明朝是在蒙古人于 1368 年崩溃后才统治中国的。其实,马可 ? 波罗对于制盐和钞票用纸的生产的细节描述,除非亲眼所见是不可能做到的。不要忘记马可 ? 波罗具有商人的那种务实精神,所以他更为关注的是诸如此类信息的价值。 ★一部东西方交流与冲突的历史,解读因商路转换而引发的世界历史大变局。丝绸之路如何走向没落,如何刺激了西方寻求通往东方的新路线,进而向海洋进发,通过制霸海洋,控制世界。 ★从东西方的交流碰撞的视角,讲述了13世纪到15世纪,丝绸之路上的横贯东西的大国崛起——蒙古帝国、奥斯曼帝国、帖木儿帝国;伊比利亚半岛诸王国以及擅长贸易和战争的意大利人,如何建立起了自己的霸权。 ★马可·波罗生平事迹真实性的考证,达·伽马、哥伦布、约翰 ? 卡伯特、亚美利哥 ? 维斯普奇、乔瓦尼·达·韦拉扎诺,乃至郑和等航海家航海壮举的细节还原,探讨了谁才是真正发现美洲的人,郑和在航海过程中是否真正踏足世界各地等颇具思考意味的话题。 ★浸入式阅读体验。丰富的考古发现、古典文献、建筑以及各种文物真迹、复原图、地图,尤其是世界各大博物馆珍藏的画作、雕塑,直观、全面地再现陆上丝绸之路沿线壮丽恢弘的文明,以及意大利、葡萄牙、西班牙、英国、法国所代表的新兴商业文明和海洋文明。 ★美国国家地理全球史——美国国家地理学会有史以来规模宏大、前所未有的一次历史丛书项目。100多年历史文化内容的培育与积累!30种图书的丛书规模前所未有,经过时间考验的历史内容的精髓。 ★剑桥大学和牛津大学等国际顶级学府中的历史学家组成了编委,前沿、权威的历史解读和阐释。真正以全球化视野观照人类历史与文明!编委分别来自:剑桥大学、牛津大学、巴黎高等社会科学学院、斯坦福大学等高等学府与研究机构。 ★ 极具视觉冲击效果,拥有丰富的地图、绘图和历史图像资源——共计5000幅珍贵四色历史图片,来自世界著名博物馆和美国国家地理学会赖以成名的图片库——大英博物馆;卢浮宫博物馆;艾尔米塔什博物馆;佛洛伦萨乌菲兹美术馆;梵蒂冈美术馆;耶路撒冷以色列博物馆…… ★本书装帧为四色精装,双封面采用烫金及烫银工艺,高端质感,极富典藏价值!