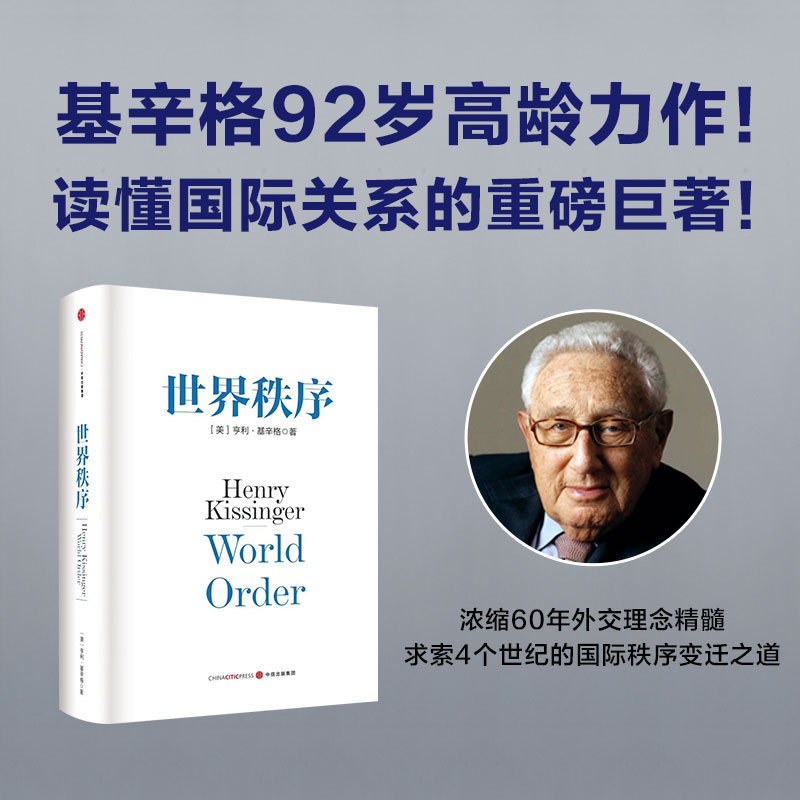

出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 88.00

折扣购买: 世界秩序

ISBN: 978750865269601

亨利·基辛格,哈佛大学博士、教授,美国前国务卿,20世纪著名的外交家、国际问题专家。1971年7月,基辛格作为尼克松总统秘密特使访华,为中美建交开启了大门,为中美关系作出了历史性贡献。1973年1月,基辛格在巴黎完成了结束越南战争的谈判,并因此获得诺贝尔和平奖。其主要著作有《大外交》《白宫岁月》《复兴年代》等。

对世界秩序问题的思考 1961 年我作为一名年轻学者去堪萨斯城做讲演时,拜访 了杜鲁门总统。我问他,在他担任总统期间,哪件事最令他 感到骄傲。杜鲁门回答说 :“我们彻底打垮了我们的敌人,随 后又把他们拉回到国际大家庭中。我认为,只有美国才会这 样做。”杜鲁门总统深知美国拥有巨大的实力,但最令他感到 骄傲的是这一实力所包含的人道和民主价值。他更希望后人 铭记他是因为美国与敌人实现了和解,而不是战胜了敌人。 杜鲁门之后历届美国总统都做过类似的表述, 他们都 对美国在历史进程中表现出来的类似品质感到自豪。这一时 期的大部分岁月里,他们致力于捍卫的国际大家庭反映了一 项美国共识 :不断扩展合作型秩序,各国遵守共同的规则和 世界秩序准则,实行自由经济体制,誓言不再攫取他国领土,尊重他 国主权,建立参与型的民主治理体制。来自两党的美国总统 始终敦促——常常是雄辩地力促——他国政府同意维护和促 进人权。在很多情况下,美国及其盟友捍卫这些价值观,极 大地改变了人类社会的境况。 然而今天这一“基于规则的”国际体系面临诸多挑战。 我们频频听到各方面的呼声,促请各国在一个共同的体系内 “尽自己应尽的一份力量”,遵守“21 世纪的规则”,抑或充 当一个“负责任的利益攸关者”。 这反映了该体系没有一个 各国均认可的定义,对什么是“应尽的”力量也没有一致的 理解。西方世界之外的其他地区在这些规则的最初制定上发 挥的作用微乎其微。它们对这些规则提出质疑,明确表示要 推动修改这些规则。今天“国际社会”一词在各种场合出现 的次数之频繁可能超过了任何一个时代,然而从这一词中却 看不出任何清晰或一致的目标、方式或限制。 当今时代锲而不舍, 有时几乎是不顾一切地追求一个 世界秩序的概念。 世界混乱无序, 各国之间却又史无前例 地相互依存, 从而构成了种种威胁 :大规模杀伤性武器在扩散, 国家解体, 环境恶化, 种族灭绝现象层出不穷, 以及有可能将冲突推向人类无法控制或无法想象地步的新技 术正在扩展。 新的信息获取和传播方式把世界各地区前所 未有地连接在一起, 使人们从全球视角审视各种事件。 然 而这种状况却让人无暇思考, 使领导人不得不对任何事件 都即刻做出反应。 种种不受任何秩序约束的势力是否将决 定我们的未来? 不同类型的世界秩序 从来不存在一个真正全球性的“世界秩序”。 当今时代 的所谓秩序源于近 400 年前在德国的威斯特伐利亚召开的一 次会议。其他几个大陆和多数人类文明国家没有参加这次会 议,甚至不知道有这么一个会议。此前中欧地区的教派冲突 和政治动乱持续了一个多世纪, 最终酿成了 1618~1648 年 的“三十年战争”。 这是一场各种政治和宗教争执相互交织 的战争,卷入其中的各方针对人口稠密地区发动了“全面战 争”。 中欧将近四分之一的人口死于战火、 疾病或饥饿。 筋疲力尽的参战各方于是召开会议,为制止流血做出一系列的 安排。新教的存活和发展导致了一统宗教的分裂。打成平手 的各种自治的政治单元并存,呈现出政治多样化的特征。因 此,当代世界的形态大致是在欧洲形成的 :一批多元化政治 单元探索用于管控自身行为、减缓冲突的中立规则,它们中 间没有一方强大到可以战胜所有其他对手,很多政治单元信 奉截然不同的哲学,或者有自己独特的信仰。 威斯特伐利亚会议建立的和平反映了各方对现实的妥 协,而不是一种独特的道德洞察力。它以一个由独立国家组 成的体系为基础,各国不干涉彼此的内部事务,并通过大体 上的均势遏制各自的野心。在欧洲的角逐中,没有哪一方的 真理观或普适规则胜出,而是每个国家各自对其领土行使主 权。各国均把其他国家的国内结构和宗教追求当作现实而加 以接受,不再试图挑战它们的存在。既然均势现在已被视为 一种自然的、不无裨益的存在,各国统治者的野心因此受到 相互制约,至少从理论上限制了冲突的范围。欧洲历史上偶 然产生的分裂和多样性构成了新的国际秩序体系的特征,具 有自己独特的哲学观。从这个意义上讲,欧洲为结束自己大陆上的战祸所做的努力预兆并催生了近代世界的智慧 :避免 对绝对价值做出评判, 转而采取务实的态度接受多元世界, 寻求通过多样性和克制渐渐生成秩序。 17 世纪巧妙地缔造了威斯特伐利亚式和平的谈判者没 有意识到, 他们正在为一个全球适用的体系奠定基础。 这 些谈判者根本没想过把比邻的俄国包括进来。 经历了噩梦 般“动荡时期”后的俄国当时正在重新巩固自己的秩序。它 推崇的原则与威斯特伐利亚均势背道而驰 :单一君主拥有绝 对权力,信仰单一的东正教,奉行向四面八方扩张领土的计 划。其他各大权力中心也认为,威斯特伐利亚会议(如果它 们听说过有这么一个会议的话)与自己所在的地区无关。 当年世界秩序的概念只适用于那个时代的政治家已知 的地理范围。世界其他地区的世界秩序概念也是一样,主要 原因是当时的技术不鼓励甚至不允许一个单一的全球性体系 的运作。由于缺少可以不断保持互动的手段,又没有一个可 以衡量不同地区实力大小的框架,每一个地区都把自己的秩 序视为独一无二, 把其他地区视作“未开化之地”, 这些地区的治理方式与自己的既有体系毫无相似之处,与既有体系的构想毫不相干,只是对既有体系的一种威胁。每一种秩序 都把自己界定为合法组织人类社会的标准模式,好像自己在 治理眼皮底下的领土时,就是在号令天下。