出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 57.20

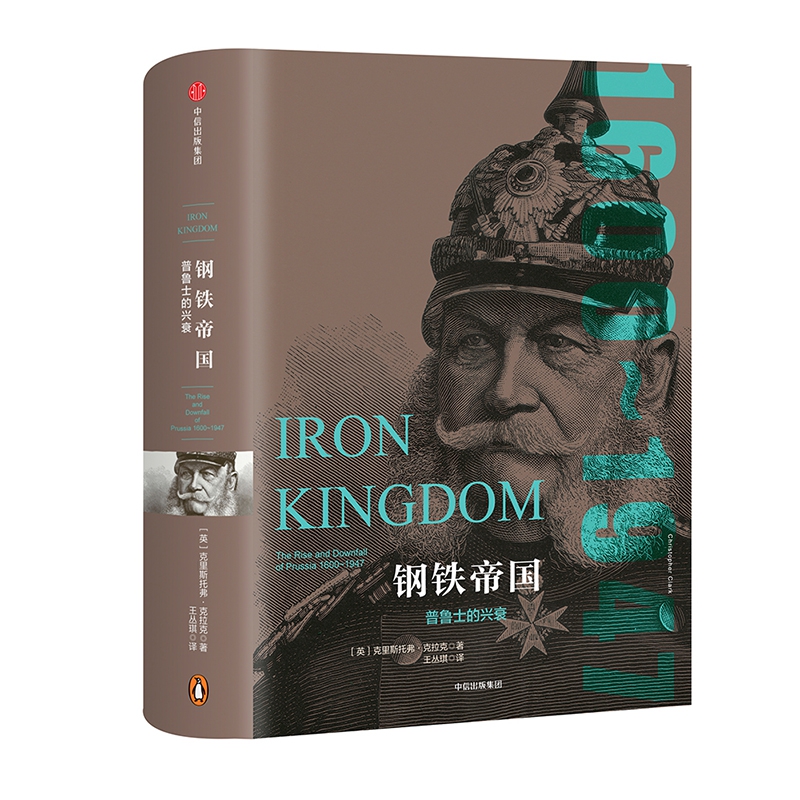

折扣购买: 钢铁帝国(普鲁士的兴衰)(精)

ISBN: 9787508679778

克里斯托弗·克拉克(Christopher Clark),剑桥大学圣凯瑟琳学院现代欧洲史教授,**历史学家、澳大利亚人文学院院士。曾于2007年荣获英国历史学界殊荣“沃尔夫森历史奖”。2015年6月,因对英德关系研究做出了突出的贡献,克拉克经英国外交大臣举荐,被授予爵士头衔。著有《梦游者》《沉重的皇冠》等好评如潮的历史作品。

政治 腓特烈大帝后来评价格奥尔格·威廉时称其“不 具备管理能力”,普鲁士的历史记录中则不客气地记 叙道,与其说这位选帝侯*大的缺点是“优柔寡断” ,不如说他“没有决断的头脑”。若有两个这样的选 帝侯,勃兰登堡可能“除了地方历史什么也不能贡献 ”。二次文献中这样的评论随处可见。格奥尔格·威 廉自然不算英雄人物,他自己也深知这点。年轻时候 因一次捕猎事故而严重*伤,大腿一侧留下的深长伤 口长期发炎,不得不常坐轿中,这无疑也消磨了他的 活力。当德意志的命运一度掌控在体格威猛的好战首 领手中时,格奥尔格·威廉只得坐在轿中左躲右逃, 以避免各方的*事强国擅自进入领地,而这样的景象 自然不能激发一丝自信。1626年7月他曾这样写道: “我的土地就这样荒废了,他们都对我不屑一顾,嘲 笑我,这令我很痛苦。全世界一定都认为我是一个胆 小鬼,一个卑微的弱者……” 然而,这多年的犹疑寡断不能只以统治者的个性 而论,*多的则是所遇抉择本身的艰难所致。这一困 境有其内在的、结构性的不可调和性。这是值得强调 的,因为它让我们注意到勃兰登堡(之后的普鲁士) 历史的一大持续特征。一次又一次,柏林的决策者发 现他们被困在各方前线,于无奈中做两难选择。每当 此时,对他们本身优柔寡断、左右摇摆的指控就*难 抵抗。这不是简单意义上的“地理”问题,而是勃兰 登堡位于欧洲强权政治的“意象地图”中。如果将17 世纪欧洲强国的主要斗争线路摆在眼前——瑞典与丹 麦、波兰与立陶宛、奥地利与西班牙以及法国——就 会清晰地发现,东西几乎毫无防御属地的勃兰登堡正 处于这些争斗的中间地带。瑞典的实力后来会消减, 接着是波兰,但俄国又成了新兴大国,勃兰登堡再次 面临同样的威胁,柏林的历届统治者不得不在结盟、 武装中立和独立行动问抉择。 随着勃兰登堡*事、外交困境的进一步加深,柏 林内部的不同派系因为对立的外交政治目的开始展开 竞争。勃兰登堡应该一直信守与神圣罗马皇帝的传统 联盟,为了避险而与哈布斯堡保持同盟关系么?这是 亚当·施瓦岑贝格伯爵所支持的,这位伯爵出身马克 地区,是一位忠诚的天主教教徒,并支持勃兰登堡占 有于利希一伯格地区,自17世纪20年代中期开始,他 便是柏林哈布斯堡系的***。与他对立的则是两位 强权的枢密院官员——莱温·冯·克内泽贝克和萨穆 埃尔·冯·温特费尔德,他们坚定地支持着新教事业 。两派为控制勃兰登堡的政策走向而激烈对抗。1626 年,选帝侯被迫与哈布斯堡阵营深化同盟关系,施瓦 岑贝格不顾领主们的反对,成功将温特费尔德定为叛 国罪,并驱逐出勃兰登堡。而到了1630年秋,瑞典势 力强劲,以信奉加尔文教的西吉斯蒙德·冯·格岑大 臣为首的亲瑞典派系登上了政治舞台,施瓦岑贝格被 迫退居克莱沃,直到1634年和1635年主动权重回皇帝 对于大多数人来说,“普鲁士”是一个既熟悉又陌生的名字。 这是一个存在于几乎500年前的王国,由一块块领土“碎片”拼凑而成,既没有重要的资源,也没有连贯的文化。这一首都位于柏林的**,用了几个世纪的时间,将自身从一个贫穷、不*重视的中世纪**发展成为欧洲强国。《钢铁帝国》追溯了普鲁士参与欧洲大陆**与政治冲突的历史:从三十年战争的大混乱到神圣罗马帝国的解体,从腓特烈大帝的“开明专制”到拿破仑的破坏性征服,从俾斯麦的铁血政策到1871年德意志帝国的建立……所有这些都暗示着一个动荡不安的20世纪。 克里斯托弗·克拉克用细腻的笔触,严谨的逻辑,深刻的思考及全面的视角书写了一整段丰富多彩的普鲁士历史——这个曾经在欧洲叱咤风云而又突然消失的**,不仅有霍亨索伦王朝的兴衰成败,*有整个普鲁士社会的世间百态、人情冷暖。克拉克并没有将普鲁士的美德及罪行区分开来或是使两者达到平衡,而是着眼于这个**的的辉煌、矛盾,让它的一呼一吸重现在读者面前,既不必为普鲁士痛心疾首,也无须为它摇旗呐喊。