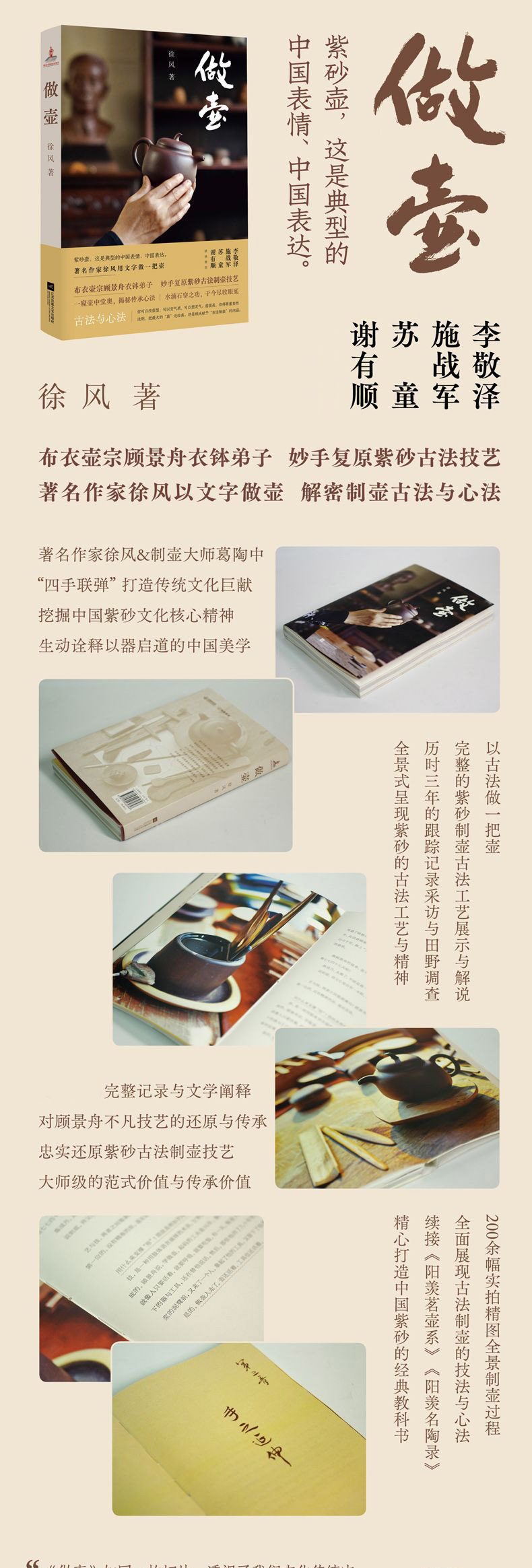

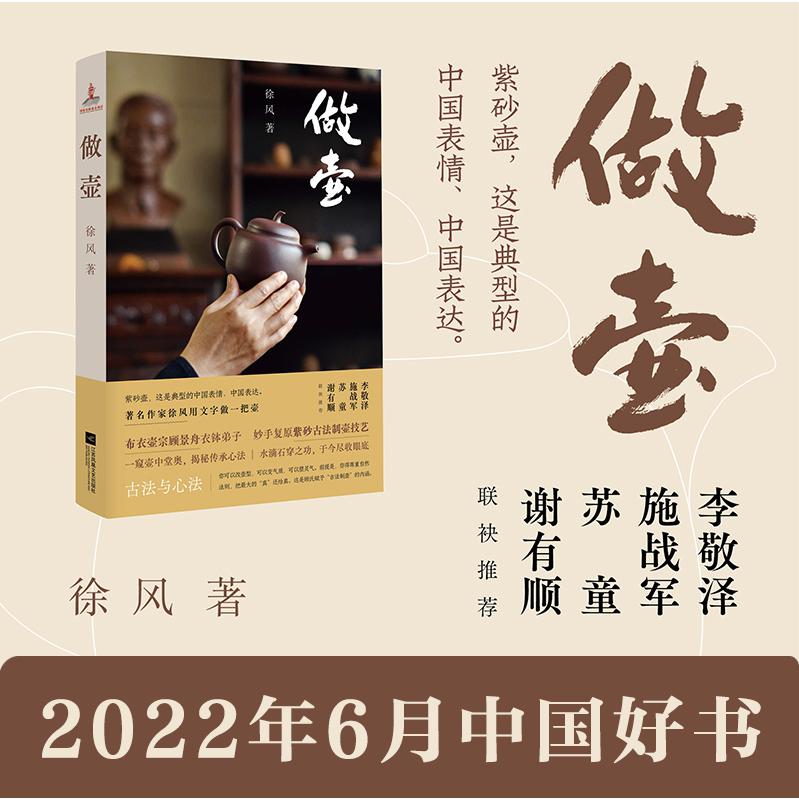

出版社: 江苏文艺

原售价: 78.00

折扣价: 47.60

折扣购买: 做壶

ISBN: 9787559462848

徐风,中国作家协会会员,一级作家。已出版长篇小说《缘去来》、《沉浮之路》、《公民喉舌》,散文集《天下知己》等12种;近年致力于紫砂文学创作,有系列小说《壶王》《壶道》《壶殇》,传记作品《花非花》《尧臣壶传》,长篇散文《一壶乾坤》问世;作品屡获全国电视文艺奖、“五个一”工程奖、紫金山文学奖、冰心散文奖、徐迟报告文学奖,多部作品被改编为电影、电视剧;重要作品见于《人民文学》《当代》《中国作家》《十月》《钟山》《北京文学》《上海文学》《青年文学》《雨花》《芳草》等,多篇作品被《小说选刊》《长篇小说选刊》《小说月报》《散文选刊》《读者》《中外文摘》选载、转载。 现居陶都宜兴。

谨遵师嘱,做一把茄段壶。 就器型看,那是光器里古朴的一种。前些年故宫博物院出过一本《宜兴紫砂》,都是明清时期宫藏的紫砂器。明代中后期起,文人的审美,讲究宁古无时、宁朴无巧、宁简无诘。体现在紫砂壶上,就是返璞归真,不事雕琢。在几百件打入宫中的紫砂壶里,并没有茄段壶。类似的壶形,找来找去,只有一件瓜梨壶。 无疑,顾景舟喜欢这样的壶型。早年在为上海“铁画轩”赶制一批紫砂壶时,特意向“铁画轩”老板推荐了它。不过,当时他并没有称其为茄段壶。仔细观察,当时以“自怡轩”为壶 款 的那批壶,跟后来他做 的 开始做壶“茄段壶”相比,风格趋近,但细部的变化还是大的。最大的区别在哪里呢? 葛陶中认为,瓜梨壶,还是瓜果的概念。演化到壶上,它的肩颈丰腴,壶体丰盈,过渡到壶 底,却慢慢下沉。这个沉,是沉潜,是沉穆,也有些许的厚拙与沉郁。当时顾 景舟要养家。虽然他自己并没有成婚,但父母和几个弟弟,除了租种别人的一点薄地,并无其他收入。做这批壶正是盛夏,乡下闷热难当。上海在催货,一天也等不得。按顾景舟的性格,急火饭是不做的。但是,人家付了定金,你一点办法也没有。是夜,寂寞的乡村如一口焖锅,蚊虫飞舞,顾景舟等在昏暗的油灯下,挥汗如雨。只能把双脚放进灌满凉水的陶瓮里,这样 不仅可以降温,还让蚊虫叮咬不着。肩膀上搭一块湿毛巾,是吸收汗水的。特定的情景,人的心情难免不留在壶上。纵然,从壶面上,你看不出半点心急火燎的印记,但是,略略下沉的底部,却传递了这样的信息:人在低处时,任何的高蹈、优雅都只能在念想中回味。不气馁、不沉沦,便是气节超拔。 等到顾景舟再做此款壶时,瓜梨消隐,茄段从容登场了。茄段壶,像一个立在那里的团茄,整个器型所散发的,是一种拙朴、圆浑的气息;与瓜梨壶相比,则增加了劲挺、高蹈的气度。 是的。劲挺与高蹈。彼时的顾景舟早已不是“自怡轩”时期的那个乡村壶手了。茄段壶,保持了瓜梨壶的简练与厚拙、沉穆与凝重,底部的拉高,使得壶体蓄满劲挺的力道,气质里的高蹈,是要有内涵支撑的。顾氏晚年,已然到了登高远望、一言九鼎的地步。 从最早的瓜形变成 茄段,连接着历代艺人的心结。师父没有讲过,最早的匏瓜,到后来的瓜梨,为什么到他手里,就变成了茄段。古人与后人,并不能 颌首相望。但 是,他们能在 存世的一把 壶上,找到先人的精神脉络,以及做壶时的精神状态。那层层推展、环环相扣、收放自如的线条。演示的是无止境的生命律动,一生二,二生三,三生万物。 现在,由葛陶中来做茄段壶了。 他选了存放多年的黄龙山老紫泥。老紫泥,也有生、熟之合。生泥的概念是,它是陌生的朋友,但并不是刚进屋的陌客。它和熟泥一样,老家都在黄龙山。最早的时候,它坚硬如铁地待在山肚子里昏睡。一昼如万年,万年如一昼。某日某刻,它是在一种懵里懵懂的状态下被唤醒,随即离开万丈昏暗的老家的。假如它有眼睛,那么,在它的身躯刚露出地面的时候,一定会在突然的炫目中兴奋到差点休克。在空气、阳光、雨露、风雪的拥抱与肢解下,它慢慢变成无数形状不一的石块,然后被磨成粉末,加水,然后被一双粗粝的大手反复调和,垒成泥块。然后它进入一个葛姓的制壶人家中。此时它还不知道自己的运气如何,同样是一块泥,制壶高手可以让它变得寸土寸金;而“乡坯”(此间艺人对一切孬壶的统称,它们的出生地,大抵在偏僻的乡村,故名)之手,却可以把一块同样品质的泥料糟蹋得一文不名。之前的经历表明,虽然它还是一名新兵,但已经不需要在像集训营吃萝卜干饭那样受苦了。不过,它对自己的期待还是有些偏高,它听到了制壶主人的嘀嘀咕咕,它终于明白,即便它此刻已经是一块方方正正的泥块,有模有样,有着绅士的腔调和派儿,也不是立即就可以用来做 壶的,它还要在制壶主人的阳台上或院子里接受第二次伏土。 取回的泥,照例要伏土。 伏土。说白了,就是把矿土或泥块晾在一边,通常是通风而不受暴晒的阴凉处,一年两年不去搭理它。此处的伏,不是攻城掠 地前的埋伏,也不是心怀叵测的潜伏,而是老老实实的匍伏。你就伏在那里,一年两年不要有什么动静,不要让人们感觉到你的存在,你便是修了功德。如果给一块砂土赋予灵性,它会知道这是成大事之前的必然功课,它是等得起的。时间稀释、分化着它身上残存的顽劣脾性,也昭示着它未来巨大的可塑前程。伏土还有一个好处是,作为一块泥料,只有经过充分的伏土,才能经得起反复的捶打。 所谓熟泥,就是之前做壶多下来的边角料,它跟做壶的主人,已经相当熟稔;像打球,它已经做过至少一次以上的替补队员,满身的活力,却轮不到上场。不做进壶里,它就只是一块泥而已。现在,机会终于来了,它再一次登堂入室,有一种被重新获用的期待。 那一日,整泥块,也是吃紧的活。 记得当年师父教徒弟做壶时,对泥料特别讲究。按照葛陶中的说法,生泥分两类,生泥 粉 和生泥 块。前者就是矿石分化以后,用石磨磨成的;生泥块呢,是加水调和后,做成砖块 形状。熟泥,是壶手制壶时,裁下来的泥头泥片泥屑。生泥就像未满18岁的愣头青,走路都横冲直撞的;熟泥呢,已经经过了捶打与晾伏,原先火勃勃的气息,在反复的捶打与阴干的交替中,品性已经趋于温煦,说难听点,也是老江湖了。而泥料该有的韧劲,却昂昂地还在。此时,将它们与刚入伍的生泥和在一起,体现着制壶主人的一种考量,生与熟,就像刚与柔、黑与白,本身就是一对偶数。生中有熟,熟中带生,刚柔相济,方显本真。最好的泥料无非是这样:它是可塑的,有丰富的质感,也有相宜的干湿度。而所有这些,必须让熟泥和生泥来联袂完成。生泥和熟泥如何融合?并不是说,把它们搅拌在一起就成了。葛陶中备了一只水缸。里面是半缸清水。某日清晨,他把生泥粉和被敲碎的熟泥块,一点点地轮番放进水缸里,顿时,水面上泛起了一串串泡泡。这声音会让人想起小时候一个猛子扎进水里的感觉。它们是在交头接耳吗,或许,它们想象的江湖,要比这口水缸大很多。也不知道,这口水缸是不是它们最后的归宿。既来之,则安之吧。出来混都不容易,谁知道明天我们会在哪里呢? 最后,用一层薄薄的塑料膜,把缸口扎紧。这是为何?它们难道会跑掉吗?不是的,是为了让它们更 好的发酵、膨胀、融合。两天两夜过去,相信它们就真是患难兄弟了。把覆盖在水缸上的那层薄膜揭开的时候,已然分不出生泥与熟泥了。说它们是“混搭”应该不很确切,实际的情况是,它们在过去的两天两夜里相互渗透,相互成全,确实分不出你我了。 从质地看,它们现在已经不是泥块,而是泥浆了。如果你用手去抓捏,它们会纷纷从你的手指缝里钻出来,滴答滴答地落到水缸里。然后你用一根木棍在水缸里(此时应该叫泥缸了吧)用力搅拌,泥浆们就会根据你的手势和惯性,随着木棍,现出一种旋转的涡轮状。带有弧线的搅拌。葛陶中说,这样的搅拌,是为了充分地将熟泥和生泥融合。熟中有生,生中有熟,是一种“刚刚好”的状态。 然后,晾晒。此时需要阳光直射。泥浆们以四仰八叉的姿态,接受着舒坦的阳光浴。在阳光的照射下,它们呈现着各自原有的风姿。可惜,在没有被成型与烧制之前,人们的肉眼还难以分享。明代有个叫吴梅鼎的人,写过一部《阳羡名陶赋》,其中有一段文字,是谈紫砂 泥色的,翻译成白话文: 说到那紫砂泥色的变化,有的阴幽,有的亮丽;有的如葡萄般的绀紫;有的似橘柚一样的黄郁;有的像新桐抽出了嫩绿,有的如宝石滴翠;有的如带露向阳之葵,漂浮着玉粟的暗香;有的如泥砂上洒金屑,像美味的梨子使人垂涎欲滴;有的胎骨青且坚实,如黔黑的包浆发着幽明之光,那奇瑰怪谲的窑变,岂能以色调来命名?仿佛是铁,仿佛是石,是玉吗?还是金?远远地望去,沉凝如钟鼎列于庙堂,近近地品味,灿烂如奇玉浮幻着晶莹。那是何等美轮美奂!世上一切的珍宝,都无法与它匹敌啊。 从语气看,这是一个古代文人玩壶玩到“痴颠”状态的一种感叹。他在为大家打开并描摹一个未知的世界。 毫无疑问,此时阳光是一位神力满满的塑造师。他在蒸发人间的水分,提炼那些在他看来有价值的干货。落实到紫砂泥浆上,那就是,把多余的水汽删除,留下最饱满的各种元素,为一场造壶的盛宴做好必要的准备。 此时如果有能力把泥与浆分开,你会发现留下的是一些有棱有角的粉状,直到最后它们还保持着原始的姿态,以致让我们确认,浆是它的肉身,砂是它的筋骨。这便是紫砂的真髓。 把生泥和熟泥调和在一起,原理是从哪里来的?这里又要说到明代那位宋应星先生了,他在《天工开物》一书里,说到了丝绸的纺织。大凡丝织品,织成后还是生丝,要经过煮练之后,才能成为熟丝。煮练的时候,用稻草灰加水一起煮,并用猪胰脂浸泡一晚,再放进水中洗濯,这样丝色就能很鲜艳。然后,用早蚕的蚕丝为经线,晚蚕的蚕丝为纬线,煮过之后,每十两会减轻三两。如果经纬线都用上等的早蚕丝,那么十两只减轻二两。煮过之后要用热水洗掉并绷紧晾干,然后用磨光滑的大蚌壳,用力将丝织品全面地刮过,使其现出丝绸的光泽来。 这个原理,做紫砂壶的人借过来用了。世上的事,都讲因缘际会。一物降一物,一物补一物;一物克一物,一物配一物。都是缘分。 生泥和熟泥,就这样变成一家了。