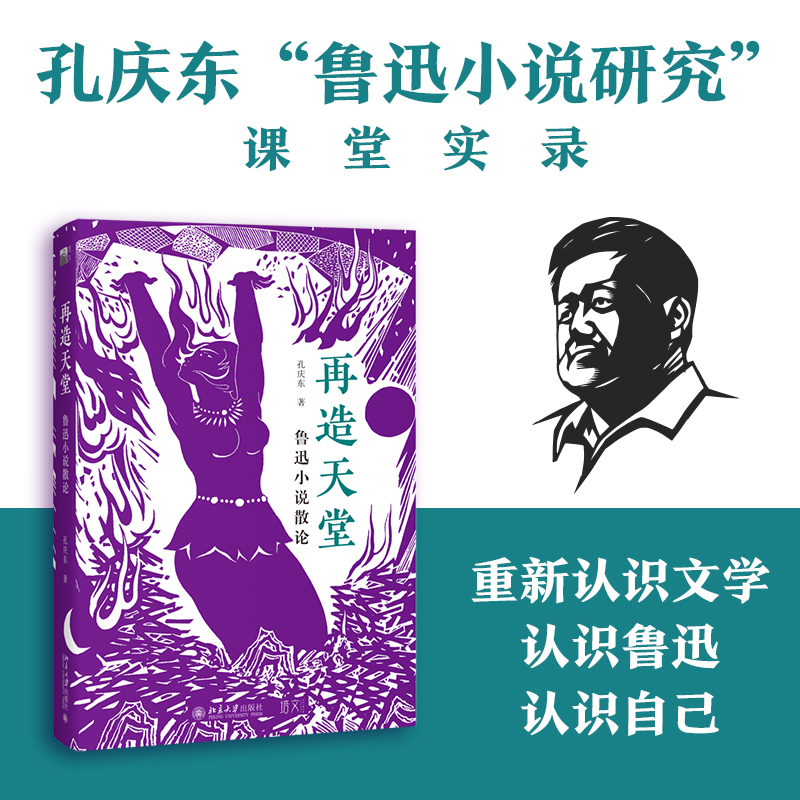

出版社: 北京大学

原售价: 99.00

折扣价: 64.40

折扣购买: 再造天堂:鲁迅小说散论

ISBN: 9787301343722

孔庆东,人称“北大醉侠”,被誉为“继钱锺书以来真正的幽默”!不把自己关在象牙塔中的北京大学中文系教授,央视“百家讲坛”著名坛主,新浪文化博客首席博主。1983年自哈尔滨考入北京大学中文系,后留校任教。曾高票数当选北大“受学生爱戴的老师暨十佳教师”。孔老师博古通今,有奇才异想,写文犀利独到、天马行空、任意挥洒。 二十余年来,孔老师先后写出当下中国罕见的痛快文字,其《人间呐喊》《地狱彷徨》《重来故鬼》《金庸者谁》《47楼207》《空山疯语》《超越雅俗》《正说鲁迅》等书一直畅销不衰。

异化与归化 —— 鲁迅的语言和翻译观(节选) 同学们好,我们开始上课。今天我想从另一个角度探究鲁迅的小说,就是鲁迅的语言。一说到语言问题,中学课上的老师只是讲语言好、语言的各种特点——语言优美啦、语言精练啦,等等,大学老师会讲什么美学风格之类的。而我想从一个特殊的角度来探讨鲁迅的语言——从翻译的角度来探讨。 …… 下面我们就直接说鲁迅的翻译。不知道大家中学的时候有没有学过像《死魂灵》这样的译文,我上中学的时候是学过的,我觉得很奇怪,也感到很有味道、很好,但是同时会觉得鲁迅的翻译,跟他的创作一样,不好懂,要一个句子一个句子地去理解。“不好懂”是当年就有人批评鲁迅的,这个在现代文学史上有一场论战,关于“硬译问题”的论战。鲁迅是公开主张硬译的,鲁迅故意用了软硬的硬,就像我提倡年轻人要读硬书一样,不要读软书,要读硬书。鲁迅的硬译受到了梁实秋的点名批判。梁实秋专门写了一篇文章叫《论鲁迅先生的“硬译”》。我们知道梁实秋是新月派的理论家、理论大将,也是著名的翻译家。梁实秋用了很多年的时间,翻译了《莎士比亚全集》,还编过英汉大辞典,所以梁实秋在翻译上是具有权威性的。 但是当年梁实秋对鲁迅的翻译风格有看法,《论鲁迅先生的“硬译”》这篇文章批评鲁迅的这种翻译叫作“近于死译”。鲁迅说是“硬译”,梁实秋说是“死译”,读的时候要“硬着头皮看”,而且是“我们‘硬着头皮看下去’了,但是无所得”—看了半天也没看出什么东西来,所以“‘硬译’和‘死译’有什么分别呢?”梁实秋是从阅读的角度、阅读感受的角度来批判鲁迅的翻译。其实他隐藏了自己的阶级性问题——后来蔓延到阶级性问题的时候,鲁迅把这层窗户纸捅破了。 鲁迅在这场论战中有一篇很有名的文章叫《“硬译”与“文学的阶级性”》。我们文学研究界,以前都很注意后一个词儿,就是“文学的阶级性”问题,后来有一个革命文学家叫冯乃超,冯乃超批评梁实秋是资本家的走狗,梁实秋说我不知道我是谁的走狗,我也没拿谁的钱,你怎么说我是资本家的走狗啊?后来鲁迅说那你就是资本家的乏走狗。由于这个争论很热闹,大家都去关注文学的阶级性问题了,但其实硬译问题本身也很重要,它关系到一个翻译理论问题。 鲁迅怎么回答这个“硬译”“死译”的呢?鲁迅说,我的译作本不在博读者的爽快。其实鲁迅声称“硬译”就已经把这个答案放在那里了,我就是硬译的,本来就不是软的;我翻译这个东西的目的不是要让读者爽快的,我的东西不是流行歌曲,“往往给以不舒服,甚而至于使人气闷、憎恶、愤恨”。翻译有其目的,你翻译的目的是什么?严复为什么要把西方小说都翻译成那个样子?跟严复同时代还有其他一些翻译家,他们不光是像严复那样翻译成中国故事,还改原文——原来的故事不合乎中国文化,就给它改了。比如说两个人谈恋爱谈得惊天动地的,他给直接翻译过来了;后来那男的死了、女的改嫁了,他说这不行啊,怎么能改嫁呢?不是要从一而终吗?所以他就把情节改了,改成从一而终了。这就强行把外国文化翻译成了中国故事。改成那样,就是让读者爽快。 而鲁迅翻译的目的往往是让你气闷、憎恶、愤恨,你们为什么要让读者读了爽快呢?鲁迅说“读了会‘落个爽快’的东西,自有新月社的人们的译著在”,鲁迅反击梁实秋,“徐志摩先生的诗,沈从文、凌叔华先生的小说,陈西滢(即陈源)先生的闲话,梁实秋先生的批评,潘光旦先生的优生学,还有白璧德先生的人文主义”,鲁迅一棍子把新月社一船打到了——你们写诗的、写小说的、写闲话造谣的,还有你这个理论家,还有潘光旦,就是我们前面讲的《理水》里面那个学者,还有你们的外国主子白璧德先生的人文主义,你们这些合起来都是读了让人落得爽快——读了感觉“很好”哇! 我们现在的中学课堂上把沈从文的《边城》吹到什么程度了?沈从文都成了超越人类的伟大作家,千千万万的中学语文老师在那里吹捧沈从文。当然《边城》是不错的小说,但怎么就吹成那个程度了呢?因为落得个爽快啊——这多好!读了多爽!优美啊,忧伤啊!读了多好啊!就像电视剧《潜伏》里面那个女孩子说,人要忧伤,人要忧伤一下。然后翠平问她:忧伤,什么叫忧伤啊?“就是像我这样的啊!”【众笑】这就是“落得个爽快”的问题。 爽快其实也不错啊,人生也需要有一些爽快的东西,我们要听一些轻音乐,或者说我们生活中需要大量的爽快的东西;但这些不是最重要的,要救人、要强国、要让我们读很多读了之后气闷、憎恶、愤恨的文字,这是鲁迅的目的,这不但是他创作的目的,也是他翻译的目的。明明人家原文就是那样的,你为什么要给改成爽快呢?这是鲁迅翻译理论上跟新月派的矛盾。 鲁迅自己的语言,其实不知不觉地受到外文的许多影响。因为他成名晚,“鲁迅”这个名字的出现已经是1918年——他周岁都37岁了。在这漫长的过程中,他的武功早就练好了。鲁迅的语言受了多方面的影响,不局限于技法方面。从所受影响的来源讲,有两个国家对他的影响相对大一些,一个是俄国,是更深沉的、内在的那种俄罗斯情怀,博大深沉,像大地一样的情怀。我中学是学俄文的,俄语里边形容感情的词儿、形容大自然的词儿,比我们中文丰富得多;描写树林的那些词儿,各种树皮的颜色,太丰富了,所以能产生屠格涅夫那样的小说大师。 从表层上看,鲁迅的语言受日本影响很大。当然这也是一个很深的理论问题。日语本身受中文影响很大,到了近代,这两个国家的语言都发生了复杂的变化。有一部分日语,本来是受中文影响的,后来又倒过来反输入中国;另外一部分日语,是它在翻译西方术语的时候找不到对应物,就只能从汉字中去找。由于日本进行维新的人都是顶级的知识分子,他们的中文修养很高,所以他们都翻译得很精妙。比如说“革命”这个词,日本的日常语言中没有“革命”这个词,他们就从《尚书》中找到了这个词,去翻译revolution。《尚书》有“革命”,这是《易经》的思想。 我们今天所用的大多数双声词和多声词,比如说科学、社会、派出所、系主任、学院……百分之八九十,都来自于日本。当然,在先前,有一部分又是日本从中国学去的 —有很复杂的关系。恰恰在日本这个文化特区,保留了对中文的一种非常有创造力的状态,它的创造力 —使用汉字创新的能力甚至比中国本土还要强。 你们年轻人现在使用的很多网络语言,基本上是日本人先发明的。比如说“萌”,“萌”是一个中文汉字吧?古已有之吧?但是现在我们说这个人很“萌”,这是从日本来的,是日本的青年人发明的。也就是说直到今天,日本在这个方面都做得比我们好。比如说“人气”,“人气很旺”“各大商场人气”什么的,这是日本的日常用语,而且还在不断地来,有的是日本直接输入的,有的是日本通过中国港台拐一个弯儿输入中国大陆的,很多。这方面例子还有很多,我就不多举了。 鲁迅受日本语言影响也很大,但是他应该很清楚日语跟中文的区别。他为什么要故意保留日语表达方式呢?比如我们日常都说“介绍”,鲁迅非要说“绍介”,“介绍人”,你给我“介绍介绍”,鲁迅非要用日语的说法,他说“绍介”。其实“绍”和“介”是一个意思,介绍就是绍介,绍介就是介绍。我们说惯了“介绍”,就忘了这个词的本义。鲁迅故意说“绍介”,就让人产生了一种陌生化,你要想一下,在这一刻你就回到了这个字的本初,回到了造字的那一时刻;你觉得又陌生又新鲜,就好像你久未见面的亲人,这是如此亲切!所以鲁迅说“绍介”,它起到了语言原初的那种作用,这都有鲁迅独立的思考。 技法之外,鲁迅透过语言去把握每一种语言背后的民族胸襟与民族情志。人的精神实际上会外化到语言上,说不同语言的人的胸襟是不一样的,不管是大的语种还是小的方言。比如我们对某一个地方人的印象,往往是离不开语言的。我们到上海街头听上海人说话,到武汉街头听武汉人说话,即使听不懂,也能感觉出很多气质。比如我写过一篇文章叫《六到武汉》,我现在去武汉已经十多次了,在武汉街头虽然听不懂,但听他们说话好像听吵架一样,他们声音很大,很像吵架,但是仔细看不是吵架,可能还是很友好的聊天。但是到上海去你再看看,你听着是很温柔地在那里抒情表白,其实就要动刀子了,吵得很激烈。 鲁迅自己的语言受了很多外文影响,加上他自己原有的语言,就形成了他的“鲁迅文法”。学界对于鲁迅文法一向就有质疑。我曾经当过中学老师,我三十年前当中学老师的时候,班上的语文课代表就质疑鲁迅,他说,老师,鲁迅这不都是病句吗?后来我就知道不光他一个人,天下有很多聪明的学生都认为鲁迅写的是病句。“大约孔乙己的确死了”,到底“大约死了”还是“的确死了”?鲁迅不会说话吗?可以找出鲁迅的很多“病句”。刚才我们举了梁实秋,几十年前还有著名学者李敖,近年还有一些年轻学者,这形成了一个脉络,他们认为鲁迅是文法不通的人。 李敖曾经在电视上举出一些常见的鲁迅名言,他说“你看这叫什么话,听不懂,什么叫‘地上本没有路,走的人多了,便也成了路’—完全不通嘛!鲁迅连中学生水平都没有”。我很钦佩李敖,他是胡适的学生,他对胡适是绝对忠诚的;一个学生誓死忠于自己的老师,自己老师看不惯的人他誓死要往死里打,这种忠诚我很佩服。但是他认为鲁迅连文法都不通,我觉得这损害了他自己的名誉。李敖是一个同时跟国民党作战、跟“台独”作战 —两线作战的横站的英雄。但是自从国民党被打得差不多之后,李敖老是打“死老虎”,就像后羿一样,没有封豕长蛇可射了,他开始射鲁迅。但是在鲁迅的语言问题上,他的学问还不够。 一直有质疑鲁迅文法不通的人,可能再过些年,就要有人质疑鲁迅不会写字、不会画画了,鲁迅的这些设计方案可能都会被否定,这个也很好玩儿。 我刚才提到严复,晚清的时候,严复提出一个很具有中国气派的翻译标准,三个字:“信、达、雅”。很多翻译家都秉承“信、达、雅”,我到北大之后,北大那些著名老师也说翻译的标准就是“信、达、雅”,而且是三个阶段:第一个阶段是信,信就是真实,人家什么意思你就翻译成什么意思,这就叫信;第二个要达,要通顺,光真实不行,还要通顺;第三个阶段最难,是雅,还要“雅”。我初听到这种理论之后是挺赞成的,对呀,就像我们说话一样啊,第一要说得真实,不撒谎;第二要说得通顺,让人听明白;第三还要说得漂亮,这不挺好的三段论嘛,是对的呀。 所以后来我接触到鲁迅的翻译理论,是努力地去消化的,才知道原来“信、达、雅”不是最高的标准,这个标准有时候甚至都是可以商量的。如果原文不雅,你为什么要翻译得雅?原文不雅你翻译得雅,那不就是不信吗?那不就是撒谎吗?原文不达,你为什么要翻译得达?这三者的关系原来是这么复杂!所以我就越来越不相信翻译。 我相信,两国领导人说话的时候,那翻译一定是很有技巧的,他不会全部翻译。所以两国领导人如果不是自己对语言有敏感,单听翻译的,很可能会误事儿。你看毛泽东,他就不完全相信翻译。比如说翻译员翻译“纸老虎”的时候,把“纸老虎”翻译成scarecrow(稻草人),毛泽东就听出来翻译得不对,当场纠正:不对,纸老虎就是paper-tiger。(李光荣、李娜《毛泽东与英语的不解之缘》)你看他关键时刻把得住! 鲁迅很尊重严复等老一代翻译家,可是他为什么不信任“信、达、雅”这一套呢?鲁迅借着翻译论战在中国普及了他的翻译思想,就比如说翻译日语的作品为什么要像日语?翻译欧美的作品为什么要像英语?鲁迅说“日本语和欧美很‘不同’,但他们逐渐添加了新句法”。在一个转折的时代,翻译往往也参与了一种新时代语言的构造,没有这一百多年来的翻译,我们今天写文章说话都不是这样的。不论你的民族立场如何,只要一接触一翻译,双方都会发生改变。“比起古文来,更宜于翻译而不失原来的精悍的语气,开初自然是须‘找寻句法的线索位置’”,这个引号里的话是梁实秋的话,梁实秋说鲁迅那个“死译”我读不懂,我读鲁迅的时候我得找寻句法的线索位置。他本来是贬低鲁迅的,但是鲁迅说,你说的是对的,你读人家的文字就应该找寻句法的线索位置啊。你为什么稀里糊涂地一眼就读过去呢?那个才是不对的,你那不就是讲求爽快吗?你读我翻译的东西就是要按照线索去读,当然这样是“很给了一些人不‘愉快’的,但经找寻和习惯,现在已经同化,成为己有了”,经过这个阶段之后,你慢慢就熟悉了,就不用再找了。 我们现在都习惯了读那种欧式的长句子,你是考上北大的人,你读那些句子一点都不觉得吃力。比如一个句子有多重的关系——因为什么,所以什么,虽然什么,但是什么,结果……而且——这都不是中国古人说话的方式,我们的前人没有这么说话的。但是这一百年来就这么说了,说时间长了之后你就不用再说,哦,这是“虽然”,“但是”在哪儿呢?你不用再这么读书了吧?我们都已经习惯了,一眼就读过去了。在这个过程中我们变了,当然我们这种变并不是投降卖国。 所以鲁迅的翻译,他是重视创作的意思。在这一点上,鲁迅倒和新月派、郭沫若、其他一些作家有共同的观点,就是别看不起翻译,翻译要等同于创作,甚至比创作还难。我们今天翻译水平这么低,原因有很多,我也为学外语的朋友说句公道话,翻译的稿费太低了。我觉得翻译可能比创作更费时间。创作你怎么想就怎么写对吧?可是翻译不是啊,它本身是创作,然后还有对错的问题,往往翻译一本书费的时间比自己写一本书还要多。单从劳动力的角度讲,我认为翻译的稿费要大幅地提高,甚至要高于原作,否则谁去做这种翻译的事儿啊?就变成水平差的人去做了。 关于不同语言之间的翻译、接触、创作新语言问题,鲁迅还举了唐译佛经、元译上谕的例子。佛教进入中国经过了一千年的翻译过程,人家本来就是一种异质文化,人家的概念你都没有的,中国原来没有这些词儿,怎么翻译?如果要采取归化式的翻译,那就不要取经了,自己编一套经书好了。取经就要尊重人家的经。 所以佛教里的大多数概念,是采取不翻译的态度,也就是鲁迅的“硬译”,如果你对一些基本的佛教概念没感觉,那你就读不懂佛经。比如说“佛”这个词儿,就是硬译的,就叫佛,你爱懂不懂。直到现在,大多数人也不懂什么叫佛、什么叫菩萨、什么叫罗汉、什么叫和尚。每天有那么多的人问我,你为什么叫孔和尚啊?据我所知,你结婚了!听说你还喝酒还吃肉,你为什么叫和尚?我跟那些人解释不过来,到今天都有很多人不知道什么叫和尚,不知道什么叫佛。但是你能用另外一套词儿来编吗?那更不好。你爱懂不懂,这个词儿就硬译了,就这么写。但是慢慢地有很多概念,我们似懂非懂地通了。比如“过去”“现在”“未来”,中国古人是没有这个概念的,我们现在有这个概念,要感谢佛教,这是佛教传给我们的。经过一千年的斗争,佛教诞生地几乎没有佛教了,佛教成了中国的一个文化的支柱,我们成了“佛之国”。同样,一百多年前马克思主义来到中国,现在在马克思主义诞生地,还有多少人讲马列? 所以翻译和接受本身有“双方都要变形”的一个问题。 为什么是鲁迅?这本书给出了尤其好的解答。