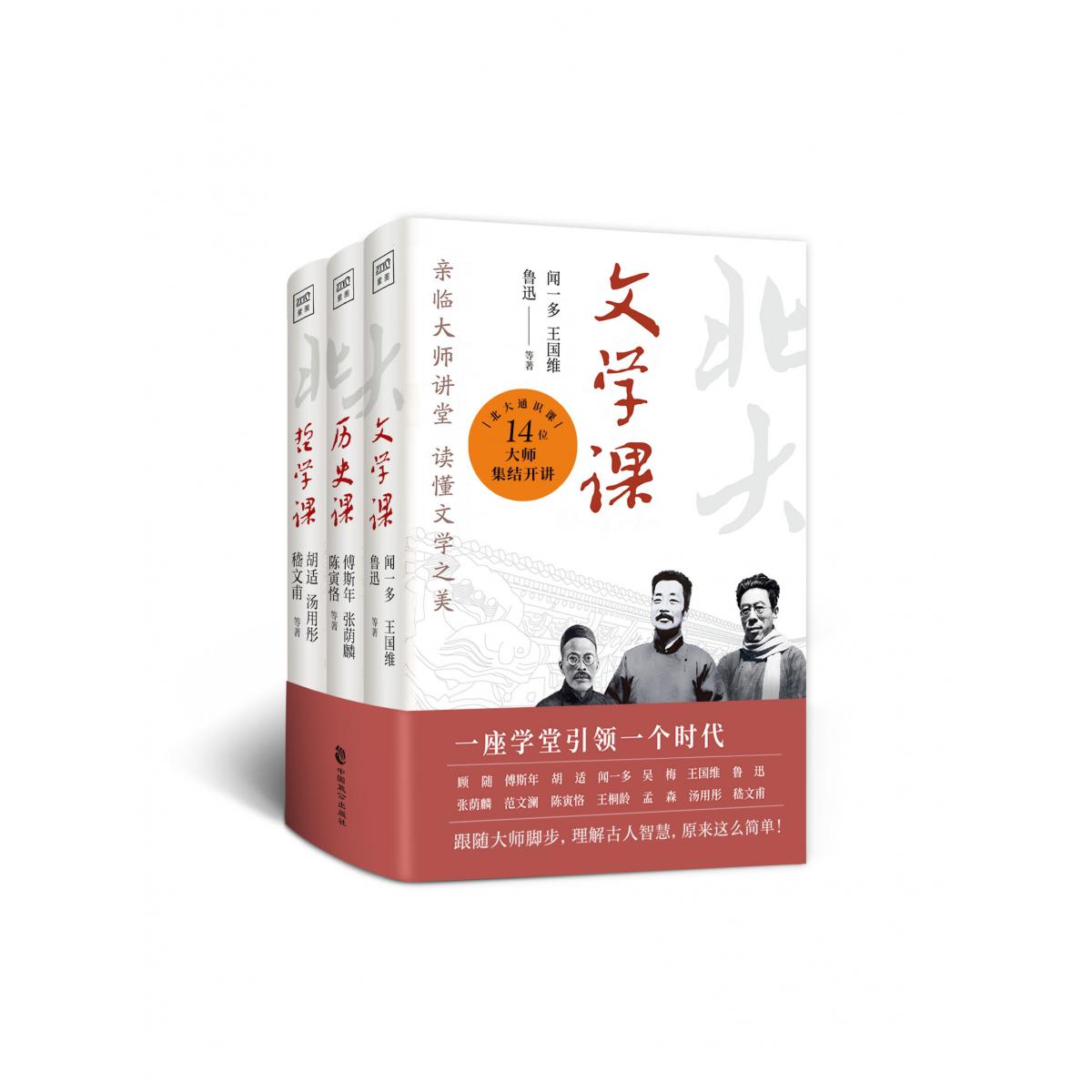

出版社: 中国致公

原售价: 179.70

折扣价: 104.30

折扣购买: 北京大学通识系列(套装3本套)

ISBN: 9787514521337

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。1920年,鲁迅开始在北京大学讲授中国小说史,并设计了当时北京大学的校徽。 王国维(1877—1927),初名德桢,字静安。浙江杭州府海宁人,中国学者、国学大师。1922年春,受聘为北京大学国学门通讯导师。 陈寅恪(1890—1969),中国现代集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身的百年难见的人物,与吕思勉、陈垣、钱穆并称为“前辈史学四大家”。1928年,陈寅恪开始在北京大学担任导师。 闻一多(1899—1946),本名闻家骅,中国现代诗人、学者、民主战士。1920年出版首本新诗集《红烛》。1928年,诗集《死水》出版。1933年9月,闻一多开始在北京大学授课。1946年,被国民党特务暗杀。 汤用彤(1893—1964),字锡予,祖籍湖北省黄梅县,生于甘肃省渭源县,哲学家、佛学家、教育家、国学大师。1930年以后任北京大学教授、哲学系主任、文学院院长、校务委员会主席、副校长等职。 傅斯年(1896—1950),初字梦簪,字孟真,山东聊城人。著名历史学家,古典文学研究专家,教育家,学术领导人。五四运动学生领袖之一、中央研究院历史语言研究所的创办者。1929年,傅斯年被聘为北大教授。1945年,傅斯年出任北京大学代理校长。 范文澜(1893—1969),浙江绍兴人。历史学家,学部委员,中国科学院近代史研究所所长。主要研究中国古代史、中国经学史、中国近代史,为中国马克思主义史学的开创者之一。1927年秋,开始在北京大学任讲师。 胡适(1891—1962),原名嗣穈,后改为适、适之。他著述丰富,在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸领域都有较深研究并开风气之先,是中国新文化运动的奠基人之一。1917年起,任北京大学教授、文学院院长、校长。 张荫麟(1905—1942),历史学家、哲学家,曾任北京大学历史哲学讲师。被誉为“二十世纪中国新史学的开山大匠”。1934年,开始在北大教授历史、哲学课。著有《中国史纲》。 孟森(1869—1938),字莼孙,号心史。江苏武进人。孟森是被公认的中国近代清史学科的一位杰出奠基人。他的著作代表近代清史学科第一代的最高水平,是近代清史研究发展的一块重要里程碑。著有《满洲开国史》《明史讲义》《清史讲义》等。 王桐龄(1878—1953),号峄山,河北任邱人。历史学家,我国第一个在国外攻读史学而正式毕业的学人。曾先后在北京法政大学、燕京大学、清华大学、北京大学等校任课。著有《中国史》《中国民族史》《中国历代党争史》等书。 顾随(1897—1960),本名顾宝随,字羡季,号苦水、驼庵,笔名葛茅,河北清河人。中国诗词作家、文学批评家。历任河北女子师范学院、北京大学、燕京大学、中法大学、辅仁大学、天津师范学院教授。词学著作有《稼轩词说》《东坡词说》等,其著述后汇编为《顾随全集》。 吴梅(1884—1936),江苏长洲(今苏州市)人。文学家。在诗、文、曲、词的研究和创作上颇有成绩,尤以戏曲为突出。在曲学等教育领域也有突出贡献。1917年,受邀担任北京大学担任教授、昆曲组导师。 嵇文甫(1895—1963),河南汲县人。哲学家、历史学家。中国科学院学部委员。曾在北京大学等校任教。长期致力于中国思想史等研究领域,主要研究先秦诸子、宋明理学及晚明思潮。1930年到北京大学任教。

近代思想运动的中心,中国人取之不尽的思想宝藏 作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。北京大学的通识教育深刻地影响了中国的一代学者,为他们所创造的成就奠定了深厚的基础,推进了中国近现代思想理论、科学技术、文化教育和社会发展的进程。 轻松享受大师的单独授课,让你一次又一次爱上中国文化 系统整理北大人文知识精华而成的“北大通识”系列丛书,由鲁迅、王国维、陈寅恪、闻一多、汤用彤、傅斯年、范文澜、胡适、张荫麟、孟森、王桐龄、顾随、吴梅、嵇文甫14位大师各呈所能,集成文学、历史、哲学三大必修通识课,再现中华文化的关键节点。 14位大师各呈所长,共同讲述中华文明历代变迁 《文学课》:涵盖朝代更替与文学古今之变,通观中国古典文学的名师范本; 《历史课》:国学大师博采众长兼容并包,多维度探寻中国历史的发展; 《哲学课》:从诸子百家到近世思想,见证中国哲学的思潮更迭; 14位大师集结开讲,再现中华文化的关键节点。