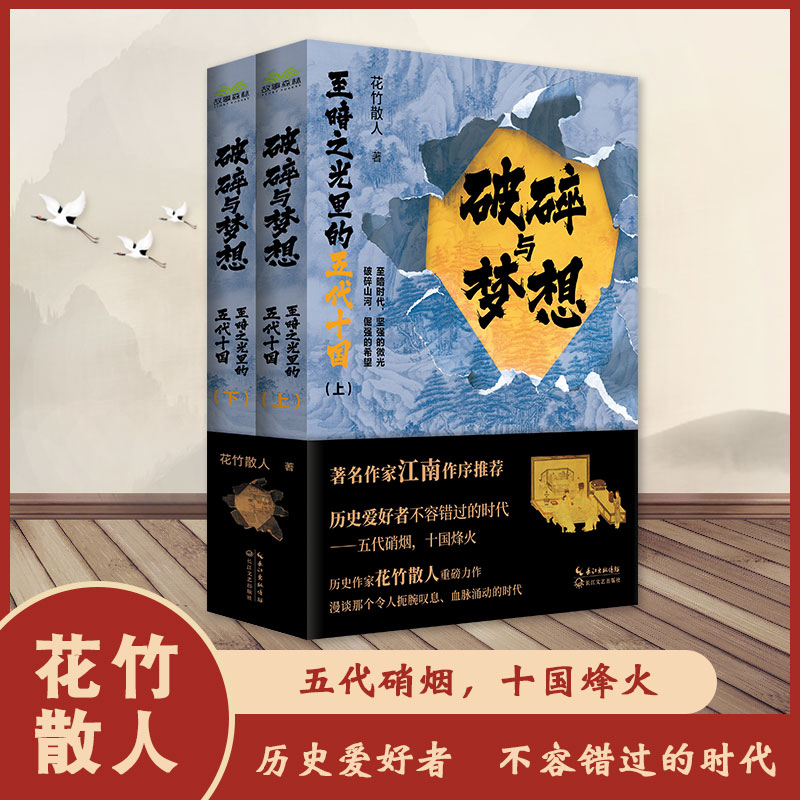

出版社: 长江文艺

原售价: 98.00

折扣价: 57.90

折扣购买: 破碎与梦想:至暗之光里的五代十国(全二册)

ISBN: 9787570231812

花竹散人,本名佟毅。辽宁抚顺人,历史爱好者,尤爱唐史、宋史及五代十国。曾任职央企、民企和税务师事务所,现任中汇税务师事务所北京主管合伙人、中国国际税收研究会理事,对外经贸大学和山西财经大学校外导师。

前传 皇皇大唐,凡二百八十九年。隋末大乱,高祖李渊起于太原,扫灭群雄,一统海内。此后历经太宗贞观之治,二圣永徽之治,玄宗开元盛世,期间虽前有武后临朝,后有韦后、太平公主乱政,但都是宫廷政争,并未波及民间。百姓安居乐业,天下晏然。诗圣杜甫有诗云:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。” 但玄宗晚年承平日久,日益骄奢,宠爱杨贵妃,亲近李林甫、杨国忠等小人,罢黜贤相张九龄,重用安禄山,致有安史之乱。安史之乱以后,藩镇割据之势已成。后经肃宗、代宗、德宗、顺宗、宪宗、文宗、武宗、宣宗等朝,虽国事沉浮,但时有中兴之势,大唐犹有可为者。 直到传至懿宗,皇帝荒淫无道,官吏贪污成风,各地水旱蝗灾,百姓流离失所,农夫饿死沟渠。懿宗崩后,宦官又矫诏立僖宗。僖宗继位之时,年仅十二岁,不知国政为何物,每日游玩不息,宦官田令孜专权,百姓生无所赖。官逼民反,王仙芝起兵于长垣,黄巢响应。 广明元年(880年),黄巢占长安,僖宗奔蜀,黄巢终于实现了他“满城尽带黄金甲”的夙愿。黄巢覆灭之后,大唐根基已摇,藩镇跋扈,各专租税。此后内乱迭起,光启四年(888年),僖宗驾崩,年仅二十七岁,昭宗继位。大唐如同一位风烛残年的老人,中华历史渐渐进入残唐五代时节。 唐昭宗天祐四年(907年),朱温接受唐的禅让(实则是抢来的皇位,不过谁家皇位不是抢的呢),定都汴梁(今开封),改元开平,国号梁,史称后梁。唐虽亡于907年,但事实上,从三年前天祐元年(904年)的那个秋夜开始,大唐就已经名存实亡了。 三年前的那个夜晚 洛阳城的风儿在轻轻地吹,炎热的夏季渐渐远去,正是一个爽适的夜晚。晴朗的夜空上散落着颗颗晚星,星星们眨着眼,仿佛要说话似的。皇城内椒殿院的烛火忽明忽暗,传来微微的鼾声。大唐天子昭宗皇帝刚喝了点闷酒,已经沉沉睡去。沉静的夜空中,传来两声梆子响,已经是二更天了。突然宫外传来一片吵嚷声,宣武军节度使朱温的两名部将蒋玄晖和史太带着一百多名士兵来到宫门外,声言军前有要事上奏,欲面见皇帝。宫门道道开启,蒋玄晖在每门留下10名士兵把守,直接闯至皇后寝宫椒殿院。昭宗的妃子河东夫人裴贞一起身开门,就见蒋玄晖带着一众士兵,慨然问道:“急奏何以兵为?”蒋玄晖默不作声,史太一急,抓住河东夫人,手起刀落,河东夫人顿时倒在血泊之中。 叛军杀死河东夫人后,一拥而入闯至院内。昭宗皇帝正在沉睡,听到殿外人声嘈杂,一惊而起。蒋玄晖大声喝问:“至尊安在?”昭仪李渐荣(正二品昭仪李渐荣,由于唐末政治动荡,宫档缺失,身世已无从查考)在窗前大呼道:“宁杀我曹,勿伤大家(古时称皇帝为大家)!” 史太瞥见皇帝躲在柱后,二话不说,提刀向皇帝追去。皇帝刚刚酒醒,只得穿着单衣绕殿柱四处躲藏,由于太过惊慌,一不小心跌倒在地。史太几大步追上,举刀猛地砍下,不想这时,昭仪李渐荣大喊一声,覆在皇帝身上,用自己娇柔的身躯替皇帝挡了这一刀。史太紧接着又是一刀下去,正砍在皇帝身上。昭仪李渐荣与昭宗皇帝相拥而亡。 在这刀光剑影之中,裴贞一、李渐荣用生命向世人讲述了什么叫忠贞不贰、宁死不屈,同时却也有另一个人,她活了下来,告诉我们什么叫苟且偷生,她就是昭宗皇帝的正妻何皇后。 何皇后 昭宗皇后何氏,东蜀人。在昭宗还是寿王的时候,就嫁给了昭宗。她婉丽多智,为昭宗生下德王、辉王两个儿子。昭宗即位,她被册立为淑妃。乾宁年间,在华州被册立为皇后。在昭宗皇帝蒙尘薄狩、颠沛流离的时候,她尝膳御侮,不离左右。昭宗遇弑之后,宰相柳璨、独孤损诈宣皇后令:“帝为宫人害,辉王祚宜升帝位。”于是她又被尊为皇太后。皇室频遭变故,何皇后却只能在宫中哭泣,不敢声闻于外。 对于何皇后,有一点是肯定的,那就是在昭宗皇帝与河东夫人裴贞一、昭仪李渐荣遇难的那个夜晚,她活了下来。而有一点是不好确认的,那就是她活下来的原因。 这段公案,有三种猜测。 猜测一: 因为朱温只令蒋玄晖弑杀昭宗,并未命令杀何皇后,而何皇后又乞命于蒋玄晖,蒋玄晖动了恻隐之心,因此皇后得以免死。《资治通鉴》的记载较为客观:“(史太)又欲杀何后,后求哀于玄晖,乃释之。”胡三省评论说:“何后祈生于蒋玄晖而卒以玄晖死,屈节以苟岁月之生,岂若以身殉昭宗之不失节也!” 猜测二: 另外一种说法比较八卦,说的是何皇后见到皇帝被杀后,跪倒在蒋玄晖脚下苦苦哀求饶命,并表示愿意以身相奉。蒋玄晖淫念大动,于是饶何皇后不死。这种说法比较刺激,但是不大合乎情理。试想当时除了蒋玄晖之外,还有史太及一帮士兵在场,蒋玄晖是不大可能在这种情况下搞什么桃色事件的。而且何皇后与昭宗皇帝感情颇深,“尝膳御侮,不离左右”,在皇帝和嫔妃被杀的情况下,出于求生的本能求饶企命是可能的,但是不至于“以身相奉”。这种说法主要源于《旧唐书》关于何皇后的记载:“宣徽副使赵殷衡素与张、蒋不协,且欲代(蒋玄晖)知枢密事,因使于梁,诬告云:‘玄晖私于何太后,相与盟诅,誓复唐室,不欲王受九锡。’全忠大怒,即日遣使至洛阳,诛玄晖、廷范、柳璨等,太后亦被害于积善宫,又杀宫人阿秋、阿虔,仍废太后为庶人。”也就是说,赵殷衡是为了得到蒋玄晖枢密使的位置,向朱温诬告蒋玄晖与何太后私通,于是朱温派人杀掉了何太后与蒋玄晖。既然是诬告,实际上当无此事。 猜测三: 蒋玄晖实乃大唐忠臣。这种说法好像惊世骇俗,实际上来源于近现代史学大家吕思勉,他与钱穆、陈垣、陈寅恪并称为“现代中国四大史学家”。他在著作《隋唐五代史》中认为,蒋玄晖效忠唐室,当时并未参与弑逆之谋,只是当时官居枢密使,龙武军入宫而不能拒,所以人们大多认为蒋玄晖参与了谋逆之事,并且史太等人皆是蒋玄晖选用。吕先生认为蒋玄晖参与弑杀昭宗不实,而其救何皇后则为真,所以后来才与何皇后一同谋划复兴大唐;抑或蒋玄晖之前早就与唐室有密谋,所以何皇后才哀求于玄晖;抑或何皇后并未曾向玄晖哀求,而是玄晖特意保全何皇后以为后图也。所以蒋玄晖乃“一时之忠臣义士”,亦可见昭宗之能得人心。 不管怎样,斯人已逝,一了百了,生前功过都将随风逝去,成为后人的谈资罢了。读史书,仁者见仁,智者见智,读者也会有自己的思考吧。 昭宗皇帝血泪史 唐昭宗简历 姓 名 李 晔 曾用名 李 杰 李 敏 父 亲 唐懿宗李 母 亲 恭宪皇太后王氏 出生时间 唐咸通八年(867年) 属 相 猪 配 偶 皇后何氏 子 女 17子11女 去世时间 唐天祐元年(904年) 享 年 38岁 在 位 16年 爱 好 读书 音乐 写诗 骑马 梦 想 复兴大唐 履 历 6岁封为寿王(是不是眼熟?杨贵妃的前夫也封寿王) 22~37岁为唐朝皇帝 历史评价: 《新唐书》卷十:“自古亡国,未必皆愚庸暴虐之君也。其祸乱之来有渐积,及其大势已去,适丁斯时,故虽有智勇,有不能为者矣。可谓真不幸也,昭宗是已。昭宗为人明隽,初亦有志于兴复,而外患已成,内无贤佐,颇亦慨然思得非常之材,而用匪其人,徒以益乱。自唐之亡也,其遗毒余酷,更五代五十余年,至于天下分裂,大坏极乱而后止。迹其祸乱,其渐积岂一朝一夕哉!” 1.青年昭宗 唐昭宗李晔为唐僖宗之弟,唐懿宗第七子。咸通八年(867年)生于大明宫,母亲王氏出身低微,而且在他出生后不久母亲便去世了。六岁封为寿王,赐名为李杰,长期住在十六宅(十六宅源于唐玄宗时期,玄宗在长安建十六宅,以供诸王聚居)内。 少年时期的李晔喜欢读书,在文学、音乐方面都有比较高的造诣。当时的皇帝唐僖宗经常到十六宅与兄弟们一起玩乐,平易近人,没有一点儿皇帝的架子,兄弟之间相处甚欢。可以想见,昭宗的童年和少年时代应该是幸福快乐的。 而且李晔写得一手好诗词。其中有一首《巫山一段云》,摘录如下: 蝶舞梨园雪,莺啼柳带烟。小池残日艳阳天,苎萝山又山。 青鸟不来愁绝,忍看鸳鸯双结。春风一等少年心,闲情恨不禁。 从唐昭宗的大作里是否能感受到多情种子李后主的韵味呢?看来亡国之君的性情和心境大多是相同的。唐昭宗不仅诗歌写得好,还能谱曲。史籍中这方面记载颇多,有时还能与臣下谱曲同乐。 昭宗不仅颇有文艺青年的才华,而且他在即位前曾饱经颠沛流离之苦。在黄巢起义中与僖宗一起逃往西蜀,对乱世艰难有比较深刻的认识。为此他对骑射也颇有兴趣,而且射箭技能颇佳,曾经一箭射下一只秃鹫。因此,称昭宗能文能武也并非夸大其词。 2.昭宗即位 人的命运真的有许多偶然因素,昭宗即位亦是如此。昭宗之兄僖宗死时并未留下遗诏确定继承人。僖宗虽然也有二子,但皆年幼,朝臣和宦官不约而同地倾向于拥立长君。而在懿宗诸子中,僖宗排行老五,吉王李保老六,寿王李杰(即李晔)老七。朝臣们都认为吉王李保贤德,年纪也较长,因此朝臣倾向于拥立吉王。朝臣拥立吉王,宦官们一定要反其道而行之,否则就失去了“拥戴之功”。因此,宦官们偏偏要立寿王。 文德元年(888年)三月五日,在僖宗弥留之际,大宦官杨复恭做主立寿王为皇太弟,监军国事。李杰改名为李敏。次日,僖宗驾崩。三月八日,皇太弟即位,即唐昭宗。文德二年(889年),唐昭宗举行祭天大典,于是改名为李晔。 3.昭宗与宦官集团的斗争 昭宗在做王爷时,本来没有参与政治的想法,每日填词作诗,听曲观舞,逍遥自在。只是在僖宗奔蜀期间,由于缺乏人手,才掌管随侍禁卫。然而昭宗并非碌碌无为之辈,他喜欢读书,时常研读经史,对朝中乱象洞若观火,也深知宦官专权之弊。 大宦官杨复恭拥立昭宗以后,自以为功劳大,狂妄非常,专断朝政,毫无人臣之礼。杨复恭任枢密使时,居然在宰相的堂状后面贴黄,以皇帝自居。唐时宰相处理公文,有堂帖和堂案两种公文。“宰相盘四方之事有堂案,处分百司有堂帖”(《唐国史补》)。所谓“堂状”,是对上述两种公文的统称。宰相所处理的重要公事需要报皇帝裁决,皇帝在公文上贴黄纸,并写上裁决意见,类似于现在的领导批示,称为“贴黄”。杨复恭竟敢贴黄,直接威胁到皇帝权威,这是有志于兴复唐室的昭宗所无法容忍的。 杨复恭不仅专断朝政,而且还以六军十二卫观军容使的身份掌管禁军(唐朝后期宦官掌禁军已成定例,这也是宦官得以专权的主要原因)。杨复恭还收养大批假子(即干儿子,太监当然不会有“真子”),任命他们内任禁军将领,外任各地节度使,还将一些宦官派到各地担任监军使。杨复恭以假子杨守立为天威军使,杨守信为玉山军使,杨守贞为龙剑节度使,杨守忠为武定节度使,杨守厚为绵州刺史,其余假子为州刺史者甚众。传言杨复恭共有假子六百多人,号称“外宅郎君”。 而且杨复恭还与当时的强藩河东节度使李克用(五代中的后唐即由李克用之子建立)关系密切。 昭宗登基以来,志在恢复祖宗旧业,他厉行节约,注意纳谏,提倡儒学,重视对人才的选拔,故旧史称:“帝攻书好文,尤重儒术,神气雄俊,有会昌之遗风。以先朝威武不振,国命浸微,而尊礼大臣,详延道术,意在恢张旧业,号令天下。即位之始,中外称之。”(《旧唐书 昭宗本纪》) 在昭宗希望恢复大唐皇室威严的同时,杨复恭却狂妄至极。他上朝时竟敢乘肩舆入宫,直至太极殿前方才下舆,这是严重的逾制行为。有一次昭宗与宰相谈到四方的反叛者,宰相孔纬说:“陛下左右就有反叛者,何必言及四方呢?”昭宗自然会问是谁反叛。孔纬答曰:“复恭陛下家奴,乃肩舆造前殿,多养壮士为假子,使典禁兵,或为方镇,非反为何?”杨复恭急忙说:“子壮士,欲以收士心,卫国家,岂反邪?”昭宗反问杨复恭:“卿欲卫国家,何不使姓李而姓杨乎?”问得杨复恭哑口无言。 到这时,昭宗与杨复恭的矛盾已经公开化了。 4.计除大阉 昭宗的舅舅王瓌工作认真负责,在朝中颇具影响力,这引起了杨复恭的不满。杨复恭先是奏请将王瓌任命为黔南节度使,在王瓌赴任的路上,行至吉柏江时,暗中派人将其乘船弄沉,使王瓌死于非命(好像武侠小说里的情节,不禁令人想起金庸先生《射雕英雄传》里的黄河四鬼)。昭宗心中悲愤异常,但是由于杨复恭掌管禁军,又奈何他不得。 正在这时,昭宗心生一计,感觉昭宗似乎是受了三国时期王允利用吕布铲除董卓的连环计的启发。其实历史就是人间往事的不断循环重演,现实就是历史的种种再现,这也正是读史的现实意义所在!看来昭宗的书没有白读,熟读经史有文化就是好。 杨复恭的养子天威军使杨守立勇武过人,统领禁军。昭宗为了拉拢他,将杨守立召入宫中,厚加赏赐,赐姓李(赐国姓是一种殊荣),名顺节,命他随侍皇帝左右。不久,又任命李顺节为天武都头、领镇海军节度使,加同平章事,但是暂不莅任,并命他掌管六军。李顺节恩宠日隆,得意非常,便开始与杨复恭争权,并向昭宗告发杨复恭干的种种不法之事。昭宗此举一石二鸟,此消彼长,极大地削弱了杨复恭的势力。 大顺元年(890年)四月,传来了一个令昭宗振奋的消息,实力强大的河东节度使李克用被朱温大败。昭宗对李克用没有好感,而且对李克用与杨复恭的关系非常反感。于是在朱温、李匡威、赫连铎等人的一再请求下,昭宗决定派宰相张睿率禁军五万,与这些藩镇联合进攻李克用。希望在击败李克用后,再回头收拾杨复恭。但是事与愿违,官兵不堪一击,短短几日便被李克用的沙陀铁骑打流水。这在昭宗实在是一招昏棋,一方面削弱了朝廷的军事实力,另一方面降低了朝廷的威望。 5.杨复恭的败亡 大顺二年(891年)八月,昭宗下诏解除杨复恭的观军容使、神策中尉的官职,命其去凤翔监军。杨复恭不肯从命,要求致仕回家(也就是退休)。昭宗顺水推舟,马上同意,命杨复恭以上将军的名义致仕。为了防止杨复恭反悔,昭宗专程派人去其家中宣旨,并赐给几杖。但在使者回宫途中,杨复恭又派人将使者杀害(看来杨复恭很喜欢搞暗杀)。 这年十月,杨复恭闲居在家,其养子玉山军使杨守信经常到家中探望。杨守信经常往来于杨复恭家,很快被人发现,并向昭宗报告两人密谋造反。昭宗正要铲除杨复恭,一听此言,马上命令天威都头李顺节、神策军使李守节率领禁军攻打杨府。因为长安城中杨复恭党羽众多,为防不测,昭宗登上安喜楼,并派兵严加护卫。 杨复恭率家丁与禁军对抗,玉山军使杨守信也带兵参战,双方一时相持不下。直至次日凌晨,战斗仍在继续。守卫含光门的禁军看到城中大乱,想趁乱抢劫两市(长安有东市和西市两个市场)财物。宰相刘崇望斥责说:“天子正在街东督战,你们作为宿卫之士,应杀贼立功,不要贪图小财,自取恶名!”这些士兵被忠义感召,应命赶赴杨府参战。杨守信部下见禁军兵力增加,自知不敌,溃散而逃。杨守信保护杨复恭杀出通化门,向兴元府逃去。兴元是山南西道的治所,山南西道节度使是杨复恭的从弟杨复光的养子杨守亮。杨复恭到达兴元后,指使杨守亮与其养子武定节度使杨守忠、龙剑节度使杨守贞、绵州刺史杨守厚以及杨守信等联兵造反。 杨复恭被逐出京后,天威都头李顺节难逃兔死狗烹的命运,被设计斩首。 大顺三年(892年),昭宗大赦天下,改元景福。凤翔节度使李茂贞联合静难节度使王行瑜、镇国节度使韩建、同州王行约、秦州李茂庄等五节度使共同上表,请求皇帝下诏讨伐山南西道,并任命李茂贞为招讨使。李茂贞的真实目的是想扩充地盘,取得山南西道。 对于李茂贞的真实目的,昭宗了然于胸。李茂贞为凤翔节度使,地理位置离长安甚近,本就跋扈难制,如果让他取得山南西道,将对朝廷构成巨大威胁。因此,昭宗下诏和解,不准其进攻山南西道。李茂贞不从,擅自兴兵,昭宗无法约束,也只得授予他招讨使的头衔,这样李茂贞就师出有名了。 乾宁元年(894年),在李茂贞、王行瑜等强大兵力的进攻下,杨复恭等屡战屡败,只得放弃山南,前往河东,想去投靠李克用。路经华州时,被韩建擒获。韩建不待朝命,当即处死杨复恭和杨守信,将杨守亮等人押送长安,被昭宗下诏处斩。 6.李茂贞进攻京师 李茂贞,本名宋文通,深州博野(今属河北)人。早年为博野军人,唐僖宗年间博野军奉命宿卫京师,宋文通也逐渐提升为队长。后来在与黄巢军作战时立功,升任为神策军指挥使。后来认田令孜(田令孜是僖宗朝的大宦官)为义父,改名田彦宾。在僖宗出幸兴元时,护驾有功,被赐姓李,改名茂贞,并升任检校太保、同平章事、洋蓬壁等州节度使,后来又改任凤翔节度使,封陇西郡王。由此看来,李茂贞早年对唐朝廷立功颇多,唐朝廷也并未亏待他。 可是随着李茂贞地位不断升高,野心也逐渐膨胀,招兵买马,扩充军队。而且由于李茂贞是凤翔节度使,而凤翔离长安很近(现在从凤翔到西安开车大约2个多小时,172公里),使他更加方便干预朝政。 李茂贞在击败并驱逐杨守亮后,攻占了山南地区,遂向昭宗请求兼领山南西道节度使。昭宗将计就计,当即下诏任命他为山南西道节度使兼武定节度使,同时命中书侍郎、同平章事徐彦若代替李茂贞为凤翔节度使,以图消除肘腋之患。 李茂贞原本没有放弃凤翔节度使的打算,他要求兼领山南西道节度使只是为了扩大地盘。因此,李茂贞接到诏书后勃然大怒,认为这都是宰相杜让能的主意,写信大骂杜让能。昭宗也不示弱,见李茂贞如此跋扈,竟敢辱骂当朝宰相,蔑视朝廷,遂商议讨伐李茂贞。这个消息很快被李茂贞知道了,于是直接上书昭宗,并在上书中讽刺挖苦昭宗。 《资治通鉴》记载,李茂贞恃功骄横,上表及遗杜让能书,言辞不逊。上怒,欲讨之,茂贞又上表,略曰:“陛下贵为万乘,不能庇元舅之一身(指王瓌被害事);尊及九州,不能戮复恭之一竖。”又曰:“今朝廷但观强弱,不计是非。”又曰:“军情易变,戎马难羁,唯虑甸服生灵,因兹受祸。未审乘舆播越,自此何之?”上益怒,决讨茂贞,命杜让能专掌其事,让能谏曰:“陛下初临大宝,国步未夷,茂贞近在国门(凤翔东距长安仅二百八十里),臣愚以为未宜与之构怨,万一不克,悔之无及。”上曰:“王室日卑,号令不出国门,此乃志士愤痛之秋。药弗瞑眩,厥疾弗瘳。朕不能甘心为孱懦之主,愔愔度日,坐视陵夷。卿但为朕调兵食,朕自委诸王用兵,成败不以责卿!”让能曰:“陛下必欲行之,则中外大臣共宜协力以成圣志,不当独以任臣。”上曰:“卿位居元辅,与朕同休戚,无宜避事!”让能泣曰:“臣岂敢避事!况陛下欲行者,宪宗之志也;顾时有所未可,势有所不能耳。但恐他日臣徒受晁错之诛,不能弭七国之祸也。敢不奉诏,以死继之!”上乃命让能留中书,计划调度,月余不归(杜让能月余不归私邸,可见勤谨忠国之心)。 昭宗忍无可忍,决心讨伐李茂贞。宰相杜让能认为朝廷的军事实力尚不足以对抗李茂贞的久战之兵,主张暂时忍让。加之凤翔距离京师太近,一旦兵败,后果不堪设想,苦劝昭宗不可意气用事。但是昭宗为了维护天子的尊严,已经下定决心讨伐李茂贞。昭宗任命覃王李嗣周为京西招讨使,率禁军三万与李茂贞开战。 景福二年(893年)九月,李嗣周率三万禁军驻扎在长安城西八十里,李茂贞与静难军节度使王行瑜率兵六万布防。叛军不仅兵力超过禁军一倍,而且是久战之兵。而禁军皆为新招募的市井少年,战争尚未开始,结果已可预知。十七日,李茂贞向禁军发起进攻,尚未接仗,禁军即望风而逃。 李茂贞乘势兵临城下,上书要求昭宗处死杜让能。宰相杜让能对昭宗说:“臣固先言之矣,请以臣为解。”昭宗涕下不自禁,曰:“与卿诀矣!”昭宗无奈,先将杜让能贬为梧州刺史,后再贬为雷州司户。但是李茂贞仍然不依不饶,非要置杜让能于死地。在李茂贞的逼迫下,昭宗只得赐杜让能及其弟户部侍郎杜弘徽自尽,并任命李茂贞为凤翔节度使兼山南西道节度使、守中书令,这样李茂贞获得了凤翔、山南、洋、陇、秦等十五州之地,实力和地盘得到很大扩充。朝廷的威望一落千丈。 7.昭宗出幸华州 乾宁二年(895年),河中节度使王重盈死,王氏子弟开始争夺河中节度使之位。王重盈死后,三军拥戴王重荣之子行军司马王珂为节度留后,王重盈之子保义节度使王珙、绛州刺史王瑶举兵攻打王珂。其中,王珂获得了李克用的支持(王珂是李克用的女婿),而王珙获得了朱温的支持。 朝廷为了避免卷入这场纷争,任命朝臣崔胤为河中节度使。但是当李克用为王珂求情的表章到达长安后,昭宗又改任王珂为河中节度使。王珙见求助于朱温无效,便转而向距京师更近的李茂贞、王行瑜、韩建所在的三镇求助。三镇联合上表,请求让王珙任河中节度使。昭宗因为已经答应了李克用,不好朝令夕改,于是拒绝了他们的请求。 这三人对昭宗的怨气越来越大,于是率兵入京,图谋立吉王李保为帝。昭宗登上安福门,义正词严地责问道:“卿等不奏请俟报,辄称兵入京城,其志欲何为乎?若不能事朕,今日请避贤路!” 三人没想到昭宗如此镇定,一时间瞠目结舌,无言以对。王行瑜、李茂贞不能言,独韩建粗略地说了说入朝的事由。三人此行虽然没有达到逼迫昭宗退位的目的,但是却诛杀了他们一贯反感的宰相韦昭度、李溪以及枢密使吴承泌、康尚弼等人,并迫使昭宗任命王珙为河中节度使。 李克用闻讯大怒,率领兵马南下,上表声称要以胁迫朝廷、杀害大臣大罪讨伐李茂贞等三人。李茂贞等人大惧。 当时在长安的各派势力各怀鬼胎,右军指挥使李继鹏,是李茂贞假子,谋劫昭宗至凤翔;中尉刘景宣与王行实,欲劫昭宗至邠州。一日晚间,李茂贞与王行瑜留在长安的军队攻打皇宫,抢夺皇帝。昭宗闻乱,登承天楼,捧日都头李筠率领本军于楼前侍卫。李继鹏以凤翔兵攻打李筠,箭矢如蝗,甚至有的箭矢从昭宗身边擦过。众人扶昭宗下楼,李继鹏又纵火焚烧宫门,烟火蔽日。当时盐州有六都兵屯驻京师,昭宗急令入卫,盐州兵至,叛军退走,各归邠州及凤翔。长安城中一片混乱,互相剽掠。 为了不被劫持,昭宗在李筠、李居实两都禁军的护卫下出启夏门,向南山逃窜,宿于莎城镇。当时士民追从车驾者数十万人,等到达谷口,中暑而死者已有三分之一。到了夜晚,又有盗贼劫掠百姓,哭声震山谷。 此时,李克用已到达同州,昭宗派内侍郗廷昱到李克用军中宣诏,令李克用与王珂发兵新平讨伐王行瑜。此时李克用正在率兵攻打华州的韩建,韩建登城对李克用说:“仆于李公未尝失礼,何为见攻?”李克用派使臣对他说:“公为人臣,逼逐天子,公为有礼,孰为无礼者乎?”此时刚好内侍郗廷昱奉诏到来,说李茂贞、王行瑜准备劫夺昭宗,兵马将至,于是李克用释华州之围,移兵营于渭桥。 昭宗在南山躲了十多天,跟随车驾的百姓每天惶惶不可终日,一日数惊,都传言说李茂贞、王行瑜的兵马就要到了。昭宗遣延王李戒丕到李克用营中,催促李克用进兵。昭宗又派供奉官张承业到李克用处担任监军。请大家记住张承业这个名字,此后张承业尽心辅佐李克用父子,终成霸业。 于是,李克用一面派军队保护皇帝,一面进军攻打李茂贞、王行瑜。李茂贞知道自己不是李克用的对手,心中惧怕,于是归罪于假子李继鹏,将其斩首并传首行宫。又把责任全部推到王行瑜身上,一面上表请罪,一面遣使向李克用求和。昭宗见李茂贞屈服,同时也不希望李克用的势力发展过大,于是又派遣延王李戒丕、丹王李允诏谕李克用,赦免李茂贞,削夺王行瑜官爵,命令李克用全力攻打王行瑜。李克用上表请求昭宗还京。于是昭宗令李克用派遣三千骑兵防卫京师,起驾回到长安。 李克用大军势如破竹,王行瑜抵挡不住,逃入邠州城内,并且遣使向李克用请降,李克用不予理睬。王行瑜登城号哭,对李克用说:“行瑜无罪,迫胁乘舆,皆李茂贞及李继鹏所为,请移兵问凤翔,行瑜愿束身归朝。”李克用说:“王尚父(王行瑜赐号尚父,时已削夺,李克用在戏弄王行瑜)何恭之甚?仆受诏讨三贼臣,公预其一,束身归朝,非仆所得专也。”王行瑜无奈,只得弃城逃跑。李克用入邠州城后,封府库,抚百姓,并上奏请新任节度使苏文建赴镇。王行瑜逃到庆州时,被部下所杀,传首京师。李克用要求再接再厉,顺道将李茂贞、韩建灭掉。昭宗虽然痛恨二人,但是担心沙陀族势力过大(李克用是沙陀人),所以始终不同意对两镇用兵。 李克用因功晋爵为晋王,派遣掌书记李袭吉入朝谢恩。 李克用通过李袭吉对昭宗密奏道:“比年以来,关辅不宁,乘此胜势,遂取凤翔,一劳永逸,时不可失。臣屯军渭北,专俟进止。”昭宗谋于近臣,有人说:“茂贞覆灭,则沙陀大盛,朝廷危矣!”于是昭宗赐李克用诏书,褒其忠款,并说:“不臣之状,行瑜为甚。自朕出幸以来,茂贞、韩建自知其罪,不忘国恩,职贡相继,且当休兵息民。”克用奉诏而止。既而私下对诏使说:“观朝廷之意,似疑克用有异心也。然不去茂贞,关中无安宁之日。”此后朝廷又颁诏免李克用入朝,将佐有人不满道:“今密迩阙廷,岂可不入见天子?”李克用犹豫未决,盖寓(李克用重臣,爵封成阳郡公)对李克用说:“向者王行瑜辈纵兵狂悖,致銮舆播越,百姓奔散。今天子还未安席,人心尚危,大王若引兵渡渭,窃恐复惊骇都邑。人臣尽忠,在于勤王,不在入觐,愿熟图之!”李克用大笑说:“盖寓尚不欲吾入朝,况天下之人乎?”于是上表称:“臣总帅大军,不敢径入朝见,且惧部落士卒侵扰渭北居人。”于是,李克用引兵东归。表至京师,上下始安。诏赐河东士卒钱三十万缗。李克用既去,李茂贞骄横如故,河西州县多为李茂贞所据,以其将胡敬璋为河西节度使。 昭宗不准李克用入京觐见,李克用不愿留下胁迫皇帝的话柄,于是率兵返回河东。当初,李克用屯兵渭北,李茂贞、韩建惧怕,于是事朝廷之礼甚恭。李克用一走,李茂贞、韩建又恢复了往日的骄横之态。 这里不得不说是昭宗的重大失策,李克用有大功于朝廷,却不能对其推心置腹,百般猜疑。反之,李茂贞以下犯上,逼迫朝廷、屠杀大臣,却被轻轻赦免,如此赏罚不明,怎能成大事呢?此时即便不杀李茂贞与韩建,也应将他们逐离京师之地,怎么能继续让他们在左右掣肘呢?所以,后来李克用哀叹说:“听我之言,岂有今日之患?” 昭宗回到长安后,感到之所以被强藩欺凌,都是由于禁军战斗力不足,于是重新组建禁军,于神策两军之外,又增设安圣、捧宸、保宁、宣化等军,招募数万人,并诸王率领。延王李戒丕、覃王李嗣周又自行招募数千人。对于朝廷加强军事力量的举动,李茂贞非常不安,认为这是在为讨伐自己做准备,于是扬言要入京申冤。京师士民争相逃匿于山谷。 昭宗于是命令通王李兹、覃王李嗣周、延王李戒丕分别率领诸军防卫近畿,延王李戒丕屯兵于三桥。李茂贞认为这是讨伐自己的举动,于是上表说:“延王无故称兵讨臣,臣今勒兵入朝请罪。”昭宗赶忙遣使告急于河东,向李克用求救。 乾宁三年(896年),李茂贞逼近长安,禁军战败,昭宗决定移驾河东,投靠李克用。当昭宗行至渭北,华州节度使韩建派其子李从允表面皇,请求移驾华州。昭宗起初不允,后来韩建奉表相继,再三请求,昭宗动摇了。 当昭宗车驾行至富平,遣宣徽使元公讯召见韩建,面议去留。在富平的这次谈话,是一次重要的谈话,昭宗最终还是被韩建的表象蒙蔽,最终酿成大错。 韩建见到昭宗后,顿首涕泣,说道:“方今藩臣跋扈者,非止茂贞。陛下若去宗庙园陵,远巡边鄙,臣恐车驾济河,无复还期。今华州兵力虽微,控带关辅,亦足自固。臣积聚训厉,十五年矣,西距长安不远,望陛下临之,以图兴复。”昭宗以为韩建出于真心,最终决定,听从韩建的建议,驾幸华州,以府署为行宫,韩建视事于龙兴寺。这样,韩建达到了挟天子以令诸侯的目的。李茂贞遂入长安,自中和年间以来所葺宫室、市肆,燔烧尽。 韩建控制了皇帝以后,移檄诸道,要求把税赋钱粮全部输送到华州。李克用在得到檄文后,仰天长叹,说道:“去年听我之言,岂有今日之患?”又说:“韩建为李茂贞张目,弱皇室,不为李茂贞所擒,必为朱全忠(朱温)所掳。”此后果如李克用所言。李克用在这一时期与朱温作战失利,心有余而力不足,一时无力勤王。 昭宗初到华州,韩建还是比较恭敬的,时间一长,就逐渐露出了真面目。他频频干预朝政,因为不喜欢宰相崔胤,就逼迫昭宗罢去其相位,于是崔胤求助于朱温,并且劝说朱温在洛阳营建宫室,把皇帝迁到洛阳。朱温认为这是一个好主意,于是一边上表请求迁都洛阳,一边要求恢复崔胤的相位。朱温是强镇,韩建当然非常惧怕,于是让昭宗恢复了崔胤的相位,但同时表示不愿迁都洛阳。 昭宗心里明白,之所以走到今天这步田地,都是因为中央没有一支强大的军事力量。昭宗到华州时,禁军也随同来到华州,虽然军事力量仍然不是很强,但是仍然由亲王掌典禁军。对此,韩建心中十分不安,于是开始密谋解散禁军,铲除诸王。 韩建向昭宗提出解散禁军,昭宗当然不会同意。一日,昭宗登齐云楼,西北顾望京师,作《菩萨蛮》词三章以思归,其卒章曰: 野烟生碧树, 陌上行人去。 安得有英雄, 迎归大内中。 1.花竹散人潜心十年研究,著名作家江南做序! ·在大唐这条巨龙陨落之后,它血肉上成长出一个个割据军阀,将中原大地变成一台绞肉机,失去了王权后的所有人都在这台绞肉机中苦苦挣扎,这是最残忍的时代,英雄人物如同流星一般在这片至暗时光里划过,闪耀一下,然后寂灭。 ·这是个朝生暮死的时代,充满了不安与动荡,花竹散人用编年体和纪传体两种写法,以人物命运为主线书写出一本乱世史书。 2.历史,是人类永恒的老师,历史中的一切都在重复,而读史的我们,如何逃过乱世中的倾轧 ·乱世来临,王公大臣也是身如飘萍,“开城门、草降表”,保全家族才能笑到最后 ·五十三年间,天下数易其主,种种乱象层出不群,劫掠妇孺作为军粮,将良民收为奴隶,天下动荡,民不聊生,白骨铺路,千里无人! ·旧时代轰然陨落,新规则尚未出现,草民如何在乱世中生存? ·读历史,读时代,读无奈,读挣扎与悲哀。