出版社: 中信

原售价: 168.00

折扣价: 107.60

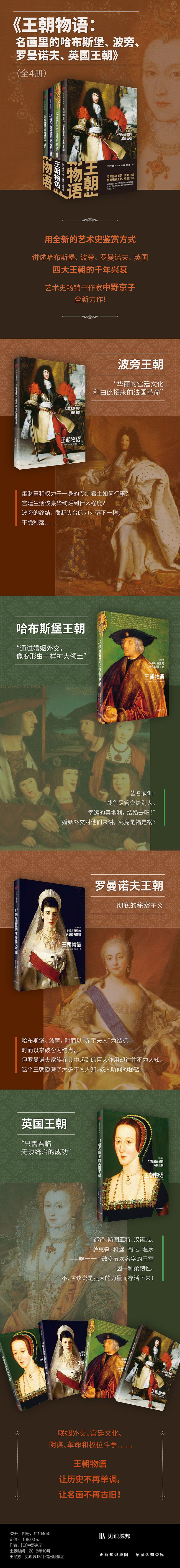

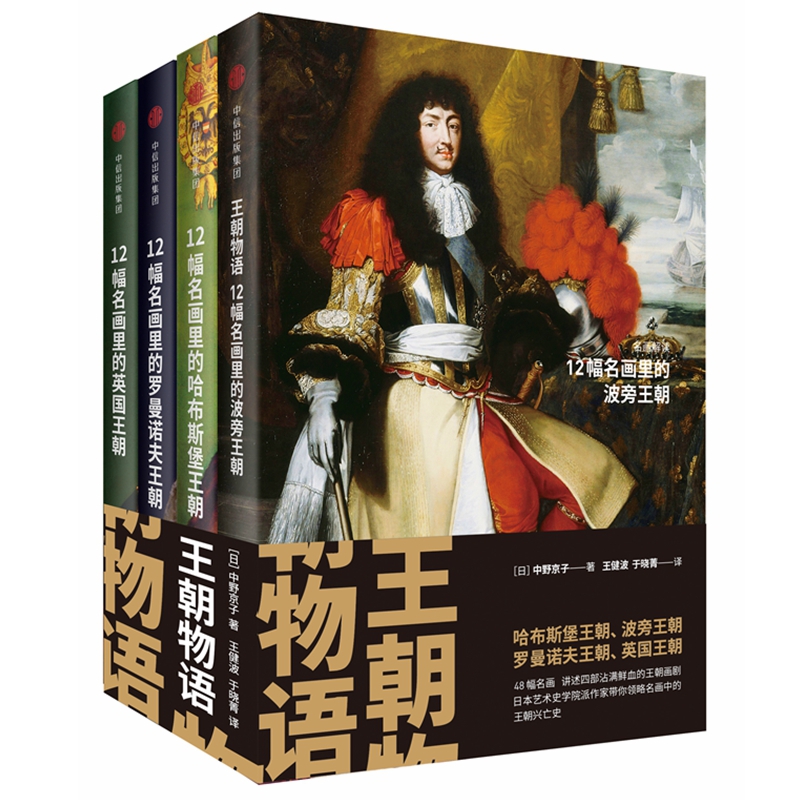

折扣购买: 王朝物语(共4册)

ISBN: 9787508688435

作者:中野京子(Nakano Kyoko) 出生于北海道。早稻田大学讲师。专*德国文学、西方文化史。 中野老师凭借自己在历史和艺术方面的广泛知识,以及对人类心理的超群洞察力,撰写出全新解读艺术的专著,获得广大读者的支持与喜爱。 现今除了在报刊杂志上撰写专栏外,中野老师还参与出演NHK艺术相关的电视节目,活跃在艺术普及多方舞台上。

前言(摘自《12幅名画里的哈布斯堡王朝》) 哈布斯堡王朝从中世纪一直持续到20世纪初,前后历时约650年,是历**寿命*长的王朝之一。在这漫长的岁月里,哈布斯堡家族几乎独揽了神圣罗马帝国的皇位,坐拥欧洲中心,并积极地与周边各国联姻,如蜘蛛结网一般扩张领土。可以毫不夸张地说,哈布斯堡家族构成了欧洲史的核心和基础。 哈布斯堡家族统治时间如此之长,地域如此之广,其中的人和事也自然波澜壮阔,不亚于一部长篇小说。 哈布斯堡家族的两大美女之一玛丽?安托瓦内特被拖上断头台,另一位伊丽莎白皇后被无**主义者刺杀。腓力二世因为扩充*备和异端审判,成了世界**板上钉钉的大反派;因为反复地近亲结婚,卡洛斯二世成了西班牙哈布斯堡王朝的末代国王。委屈下嫁拿破仑?波拿巴的玛丽?路易丝生下了拿破仑二世;弗朗茨?约瑟夫的弟弟马克西米利安远赴墨西哥当皇帝,*后被*决…… 这些历史与人物编织的华丽而又沾满鲜血的错综世界,时而让人精神无比振奋,时而又给人以毛骨悚然的恐惧,同时又与现代的欧洲统合形成鲜明的对比,所以人们才会乐此不疲地阅读与哈布斯堡有关的海量书籍吧。 帝国也成了许多艺术作品的舞台。就像歌剧有威尔第的《唐?卡洛》(原作席勒),传记有茨威格的《玛丽?安托瓦内特》,音乐剧有里维的《伊丽莎白》等杰作一样,在绘画作品中,也有丢勒、提香、委拉斯凯兹、格列柯等天才挥舞画笔。 本书就尝试为您解读这些名画,以窥哈布斯堡帝国史的一斑。 这是一次小小的尝试,可能会有很大的偏差。因为,与杰出画家辈出的西班牙相比,德语圈里从来都是听觉动物(=音乐)多于视觉动物(=绘画),在近现代以前的美术**留下名字的画家,只有丢勒和克拉纳赫寥寥数人。所以奥地利哈布斯堡这一分支留下的名画很少,就连代表哈布斯堡的女中豪杰玛丽亚?特蕾西亚,都没有留下一张有价值的肖像画,真是令人遗憾。 这种文化**的偏差大概是不可避免的。如果读者能够在从丢勒到马奈的12幅作品中,透过画家敏锐的眼睛感*到这些杰出人物的魅力,体会到画面所讲述的历史的惊人与不可思议,笔者将深感欣慰。 前言(摘自《12幅名画里的波旁王朝》) 波旁家族是欧洲名门中的名门,与哈布斯堡家族不相上下,但是作为王朝——从亨利四世开始,路易十三、路易十四、路易十五、路易十六、路易十八、查理十世共七代——君临法国是从16世纪后半叶(经过一次中断)到19世纪初的大约250年。与哈布斯堡家族延续了近650年的命脉相比,让人感觉短得可怜。 如果说像变形虫一样不断增殖的哈布斯堡家族的没落像巨大的伽蓝缓缓倒塌,逐渐湮灭在朦朦的尘烟中,那么波旁的终结则像断头台的刀刃落下一样,干脆利落。(后来的短暂复辟不过是可有可无的反场曲目。) 然而这个波旁家族,特别是太阳王路易十四的统治对欧洲的影响却有如太阳一般巨大。 他树立了一个典范,告诉人们集财富和权力于一身的专制君主该如何行事,宫廷生活该豪华绚烂到什么程度。从此以后,各国的王侯贵族竞相模仿凡尔赛宫廷,他们放弃本国的语言,而用法语交谈、写信,乐此不疲地吸收法国文化。 就连普鲁士的腓特烈大帝和奥地利的玛利亚?特蕾西亚,*常中也用法语读书写字;直到两百年后,巴伐利亚国王路德维希二世还在模仿凡尔赛宫修建城堡。即使到了现在,说到**风范,依然非路易太阳王那戴着高高的羽毛装饰的帽子、穿着系有红色丝带的高跟鞋的雄姿莫属。 强大而华丽的君主专制的成立与破产——这样的戏剧肯定不会让人感到乏味,而且,因为众多的出场人物不可避免地和哈布斯堡家族有着千丝万缕的联系,所以在拙作《哈布斯堡家族 12个故事》中一带而过的配角在这里成了主角,而原先堂堂正正的主演却要作为反派再次出场。 但愿读者能从一幅幅名画中领略历史(在德语中“历史”和“故事”是同一个单词Geschichte)的妙趣。? 乔治?达维《亚历山大一世》(摘自《12幅名画里的罗曼诺夫王朝》) 战后处理,各国勾心斗角 “大会不行动,大会在跳舞” ——有人这样揶揄“维也纳会议”。这场重要的**会议,是为了决定如何改写拿破仑流放后的欧洲地图。因此,各国的想法彼此碰撞,会议迟迟没有进展,会议从1814年9月18*开始,竟然到翌年6月9*才结束,签定条约(如果不是这期间拿破仑逃出厄尔巴岛,不知道还要拖到什么时候)。华丽的哈布斯堡之都维也纳每晚都在举办宴会和舞会,在旁人看来,各国首脑都在无忧无虑地跳舞玩乐,但在幕后,间谍、贿赂、背叛愈演愈烈。 维也纳聚焦了一百几十个**的君主和外交官,但是直到*后也没有召开全体会议。因为在此之前,俄罗斯、英国、法国、普鲁士、奥地利五大国早已完成了战后处理,决定了自己的分成,让其他**同意才是维也纳会议的真正目的,所以很难轻易地让所有人信服。而且本来已经达成共识的大国之间也在暗中行动,一有机就会抢功或阻挠,以增加自己分得的领土。 法国虽然是战败国,但是谋士塔列朗精明强干,他让世界承认错不在法兰西王国,而是在拿破仑个人,成功地实现了波旁家族复辟。在法国革命中被斩首的路易十六的弟弟普罗旺斯伯爵从逃亡之地回国,理所当然地登上了王位,称路易十八。亚历山大一世自认在拿破仑战争中起到了现代的阿伽门农(特洛伊战争中的希腊*统帅)的作用,所以对路易十八不知感恩傲慢至极的态度十分生气,甚至连塔列朗都早早地忘记了感激之情,令他*为气愤。 强悍的谈判对手 作为主办国代表担任议长的奥地利外交大臣梅特涅,也是一位与塔列朗不相上下的谈判对手。四年前,将玛丽?路易丝当作贡品献给拿破仑就是由他促成。他现在若无其事地背负着哈布斯堡家族,前来阻止俄罗斯扩大势力。但是,年轻的亚历山大也没有输给他。他暗中与普鲁士的腓特烈?威廉三世合谋,彼此同意分别将波兰和萨克森据为己有。余暇时在舞会上跳着华尔兹,品尝着维也纳美食,在女性当中颇有人气,可见祖母给他的附带严格肉体锻炼的帝王教育成果不小。 从英国肖像画家达维画的这幅穿*装的亚历山大像里可以看出,他的魅力来自他苗条的体型。拿破仑曾经称赞他**可以说是巴黎的时髦人物,未必**是恭维。与一百年前以粗犷的言行举止在整个欧洲卷起旋风的彼得大帝不同,亚历山大是新时代的俄罗斯人,语言和态度举止**法国化的俄罗斯人——内涵另当别论。 1931年在德国拍摄的歌剧电影《会议在跳舞》(艾瑞克?沙雷尔导演)中,讲述了维也纳的商家姑娘与亚历山大一世转瞬即逝的淡淡爱情。如此梦幻的故事,也只有在他身上才有可能。塔列朗和梅特涅都不行。 亚历山大的失态 1815年2月底,传来一个令人震惊的消息。本应乖乖待在厄尔巴岛的拿破仑,竟然带着兵逃走了。 法国挥舞着三色旗,用欢呼声来迎接如不死鸟一般的拿破仑。这位原法国人民的皇帝,没有发射一颗**,带着越来越多的支持者纵贯法国,于3月20*凯旋巴黎,威风凛凛地进入杜伊勒里宫(已经对逃命轻车熟路的路易十八早就逃到了英国)。 这个消息令正在参加维也纳会议的每一个人都大惊失色。已经不是勾心斗角的时候了。为了打败共同的敌人拿破仑,必须赶快把该决定的事情决定下来。在科幻电影里,外星人打过来的时候地球人就会团结起来,然而在维也纳,即便这样也还是没有召开全体会议。不过,通过秘密会议和特别委员会,好歹在6月将条约拟定出来了。 亚历山大也做出了些许妥协,接*了不把波兰**变成俄国的领土,而是由俄国沙皇兼任波兰国王的条件。这主要是因为他对拿破仑的处置*到了指责。维也纳会议之前,在巴黎的战后处理时,亚历山大作为**一个打败过拿破仑的胜利者,取得了领导地位,有人主张严惩,他没有采纳,而是宽大地将地中海的厄尔巴岛作为公国交给了拿破仑。结果事与愿违。只能说他还是太小看拿破仑了。 亚历山**问负责监视的英国的威灵顿:“为什么会让他从岛上跑掉。”威灵顿则反问:“为什么要把他放到那种地方。”而多数人站在了威灵顿一边。亚历山大的荣光从此褪色。而且此后不久,威灵顿作为联*总指挥官,在比利时的滑铁卢与十万拿破仑*交战并取得了胜利。没有人再对败*之将宽大处理,拿破仑被流放到遥远的大西洋南部的圣赫勒拿岛,再也没能活着离开。 如果拿破仑没有逃离厄尔巴岛,搞出一个“百*王朝”,世界的历史书想必会一直将亚历山大视为英雄吧。然而事情已经发生了,于是在人们的印象中,**次打败拿破仑的不是亚历山大,而是“俄罗斯的严冬”,*后决定性地打败他的英雄则是“威灵顿”。不但在维也纳会议上俄国的存在感变淡了,就连在西方历**亚历山大一世的名字,也隐没在了威灵顿的阴影里(当然,占据**优势的英雄传说的主人公是拿破仑本人)。 回到维也纳决议。 各国都稍作让步之后达成的协议内容是什么呢?简而言之就是强调正统主义和团结合作。前者意味着维持迄今为止的君主制,后者意味着为了阻止革命,各国君主要互相帮助。这之后的世界称为“维也纳体系”或者“梅特涅体系”,但是评价不一。对于那些希望废除君主制的人们来说,这不过是对自由的镇压,是推迟共和制**成立的诸恶的根源,但是另一方面,对于那些已经厌倦战争的人们来说,这是一个可以带来暂时的和平和秩序的可贵的协定。 也是在这个时候,瑞士作为**中立国得到了承认。欧洲深切地感到,需要有一个任何人都可以避难的场所。这就是联邦**瑞士的特殊性的始发点。 疯狂的屯田制度 回国后的亚历山大才39岁。他和皇后之间还没有男嗣,今后生下男嗣的可能性也很低。不能让自己的孩子继承王朝,他对此作何感想,因为他从未谈及,所以我们不得而知。 他认真谈论的,是神秘思想。年轻时,他对那种事情并没有表现出多少兴趣,但从莫斯科烧毁时逐渐地显露出来,在维也纳和巴黎,有一段时间**沉迷于某个据说是预言了滑铁卢战役的女占卜师。简直是父亲保罗再世。同时,他也忧虑祖国在文化上的落后,提倡启蒙主义和科学的时代。他本人并不觉得这有什么矛盾。就像是保持清醒的意识,故意让某一部分发狂似的。 不过也可能,亚历山大已经对俄国的落后无能为力。他只有在为了欧洲同盟的工作前往国外时才精神抖擞,**政治则**交给信任的**阿拉克切耶夫打理。这位阿拉克切耶夫的统治极其糟糕,可以说给亚历山大治世后期抹了黑。 为什么亚历山大会信任阿拉克切耶夫呢?因为和自己一样喜欢整理吗? 阿拉克切耶夫对秩序有一种偏执的爱,没有一个人喜欢他。用普希金的话说,他就是“恶念和**欲的化身,没有智慧,没有感情,也没有高尚的情*”,是“全俄罗斯的迫害者”。不仅是普希金,就连在阿拉克切耶夫手下做事的人,也在暗地里骂他是“俄罗斯的恶灵”、“被诅咒的蛇”。确实,阿拉克切耶夫就是只懂划直线的官僚和粗暴的**的恐怖合体,在这个男人的独裁统治下,秘密警察得到了强化,审查制度变得*为严格,医学论文被焚毁,理由是不重视神的意志,大学被剥夺了**权,国民生活的角角落落都*到监视。这样的情形,仿佛是预见到了苏联时期似的。 阿拉克切耶夫强制实行的设想中,特别值得一提的是“屯田制度”。这是一场**无视人类心理的实验,乍看上去有些滑稽,但很快就会感到脊背发凉。具体是怎样的制度呢——让士兵居住在几处屯田地上。给他们一模一样的房子、崭新的*服和食品。对他们的*事训练包括田间劳动,必须按照上级的命令,一齐以*队式的步伐行进到田间,全员用同样的动作挥舞锄头(如果不这样做就要挨鞭子)。就连在家休息时椅子怎么坐都有规定。随便地分配附近的女性给他们做妻子,“命令”他们按照一定的频率生孩子,特别是要生男孩儿(生不出要罚款)。因为他们的身份还是士兵,所以在任何时候(包括睡觉的时候)都必须穿*装,而且*装必须保持清洁…… 谁能忍*这种生活呢?*复一*,年复一年。只是想一想就要疯掉了。当然会有人逃跑,甚至有人*望**。叛乱也频频发生。尽管如此,阿拉克切耶夫还是对这一制度的合理性深信不疑,他认为秩序井然的生活对士兵是有益的。像阿拉克切耶夫这样的**,在任何时代,任何**都有。暂且不说他,就连亚历山大也是同样的想法。正是他批准了如此愚昧、没有人性的制度(直到下下任沙皇才废除)。 学习启蒙思想,在**政治场合上大显身手,和拿破仑促膝而谈,举止优雅如法国人,还和维也纳的商家女传过恋爱绯闻,这样一个人物,看到屯田村里像提线木偶一般被24小时*纵的人,难道没有感到一丝的不**吗? 如果是支持等级制度的差别主义者塔列朗和梅特涅,可能会考虑将屯田制当作刑罚,但恐怕**不会相信这是“善政”吧。俄罗斯真是太怕了。 忽然出现的老人 亚历山大死前正好一年,1824年11月,涅瓦河再次泛滥,造成了许多伤亡。他感觉这场洪水与自己出生时有着某种不可思议的呼应,黯然道:“我罪孽深重,这是上天对我的惩罚。” 他又想了弑父一事,还是想到了*多? 从很早以前,他就对许多人公开地吐露过他隐居的愿望。因为人们都记得,所以才有了传说。1825年11月,亚历山大在皇后的陪伴下前往亚速海东北岸的塔甘罗格视察,结果发了一场原因不明的高烧,一眨眼的工夫就死了。因为是距离首都两千多公里的偏僻之地,遗体到达彼得堡时损伤严重,所以没有按正常程序打开棺材向国民公开。 人们私下里传,棺材里会不会是空的,才48岁,那么健康的身体,怎么突然就死了呢,太奇怪了,肯定是在某个地方隐姓埋名,过着不同的人生,因为他一直都说想这样做。 十年后,在彼尔姆地区出现一个自称库兹米奇的老人,身材高挑,气宇不凡。但是他没有证件,也不记得自己从哪里来。官吏将他驱逐到了西伯利亚。库兹米奇在西伯利亚展现出了他在历史、**等各个方面的惊人的知识储备。而且对任何事情都能给出恰当的忠告,赢得了周围的尊敬。不久,也不知是谁先说的,人们都把他当成了隐姓埋名的亚历山大。一个据说认识沙皇的士兵向大家担保没错,但是老人始终坚称没有出生的记忆,希望别人不要打扰他。 后来,库兹米奇的传闻传遍了整个俄罗斯,传到彼得堡的宫廷。不久,他被当作圣人,许多人慕名前来。30年后,因高龄去世的库兹米奇被厚葬在当地,他的墓成了人们朝拜的圣地。又过了30年,在访问*本的归途中造访此地的是尼古拉皇太子,也就是后来的尼古拉二世。 亚历山大在国民中间的*欢迎程度,在他死后可以说是*高的。这也很像他的风格。 以塔为名的城堡(摘自《12幅名画里的英国王朝》) 在旧伦敦市区的东部,伦敦塔庄重威严地矗立在泰晤士河的北岸,作为世界遗产中的一处观光胜地享负盛名。既然被称作“塔”,一般人们联想到的自然是像比萨斜塔那样独立耸立着的“塔”,但伦敦塔并非如此。它是一座被坚固城墙包围着的巨大要塞,占地十八英亩(七公顷多),包含大大小小十三座塔。它的名字就是由此而来,正式名称其实是“女王陛下的宫殿要塞”。 伦敦塔始建于1708年,源于当时的威廉一世要建造一座要塞(这里也留有着*久远之前古代罗马帝国作为驻扎地的痕迹)。之后,历代王室在这座被护城河和城墙环绕的要塞内,不断增建重修各个建筑。伦敦塔内出现了类似*本天守阁的白塔、礼拜教堂、大堂、铸币厂、天文台、兵营、*械库,有一阵子还建造了一个动物园。它就这样渐渐成为英国王室的象征。 一开始伦敦塔是作为迎击敌人的要塞和王室平*所住的居所,但在十二世纪初开始作为关押人质和叛国分子的监狱使用。它的坚不可摧,证明了从它内部是如何难以逃脱,所以监禁犯人是再适合不过的了。一开始,它只是关押战争中的人质以此来获取赎金,虽说是幽禁,但待遇还是不错的。直到变身为恶名昭彰的“血之要塞”(甚至建造了“血塔”这样一座令人毛骨悚然的建筑),不过那是在十五世纪玫瑰战争之后的事情了。在权利战争中战败的王侯贵族、神职人员、学者等,一个个在这里静待死刑。反叛者之门、铁格地牢、拷问室、绿塔等处刑地,都是令人不寒而栗的**场所。 令人意外的是在城墙内被斩首的其实只有王妃等七人,其他的死刑犯都是被拖出伦敦塔带到城外的塔下公开处刑的,大部分的民众就像赶庙会般边吃边喝边观赏这一切。砍下的头颅会被涂上煤焦油,暴晒在反叛者之门或伦敦桥上。 在一向对幽灵之说喜闻乐道的英国人中间,盛传着不计其数的在塔内目击到幽灵的传说。***的是双手抱着自己头颅的安妮博林,亨利六世以及少年皇帝爱德华五世和他的弟弟等。这些人或被处刑或被暗杀,心存怨念,所以他们高贵的灵魂在城墙内四处游荡。夏目漱石在他的著作《伦敦塔》中写过对伦敦塔的造访只限于一次,难道是因为他的第六感过于强烈,感应到什么了吗? 伦敦塔中被囚禁的人们 伦敦塔给人阴森凄惨的印象达到**期是在都铎王朝亨利八世时期。随着政治体制渐渐稳定被处刑者越来越少,到了斯图亚特王朝查尔斯二世时代实质上的处刑几近消失。等到了汉诺威王朝的维多利亚女王时代,伦敦塔已经不再是王家的要塞,它作为一座历史遗产建筑物的身份越来越明确。 当然并不是说不再有囚犯,只是拷问、处刑及塔内暗杀的行为不再存在。伦敦塔内*后的一位被囚禁者,是希特勒的得力心腹----纳粹中的大人物鲁道夫?赫斯。在第二次世界大战期间的1941年,他靠降落伞谜一般的在英国境内着陆,在伦敦塔内被幽禁了三天之后,被移送到*事基地。自此之后,塔中不再关押任何囚犯。 让我们按照年代顺序来看一下被监禁在伦敦塔内后被杀害的历史人物。 十四世纪前半叶----苏格兰独立运动斗士威廉?华莱士。 十五世纪后半叶----兰卡斯特王朝*后的皇帝亨利六世,被暗杀。十二年之 后约克王朝的爱德华五世和他的弟弟,在塔内下落不明。 十六世纪前半叶,关于亨利八世----反对皇帝离婚的思想家托马斯?莫尔,亨利八世的第二位皇后安妮?博林,第五位皇后凯瑟琳?帕尔,**大臣托马斯?克伦威尔,玛丽一世的教母索尔兹伯里伯爵夫人玛格丽特?波尔。 十六世纪后半叶----只做了九天女王的简?格雷。 十七世纪前半叶----由于反对伊丽莎白一世被处以叛国罪的埃塞克斯伯爵罗伯特?德佛罗,詹姆士一世**事件中的嫌疑犯盖伊?福克斯。 在处刑之前死于拷问的人其实也不在少数,他们被灌水、火刑、上拷问台,*尽各种折磨。 当然也有鸿运当头,活着钻过那被称作**无法生还的反叛者之门的生者。其中的一位就是伊丽莎白一世,她不但安然无恙从塔中走了出来,之后的很长一段时间还成了英国的统治者。她也把不少臣属扔进了伦敦塔,除了之前说到的罗伯特?德佛罗,还有她所*幸过的沃尔特?罗利。不过下狱理由也只不过是个借口——因为沃尔特?罗利和女王的女官偷偷结婚招致了女王的嫉妒。罗利两个月后就从塔内被释放了出来。 伦敦塔就这样目睹着一千年中王室这些纷纷扰扰的事件走了过来。 英国王室 其实并没有所谓的イギリス这个单词(译者注:*语中“英国”之意),这只不过是一个*文单词(是葡萄牙语In**ez的谐音而已)。这个**在世界上的真正名称其实是“大不列颠及北爱尔兰联合王国”(Unite Kingdom of Great Britian and Northen Ireland,略称UK)。 不过这个被称作UK的**,是经过了几个世纪一场又一场的战争才形成的。虽然它只是一个小小的岛国,但英格兰人、苏格兰人、威尔士人、北爱尔兰人,都争抢过这个**的统治权,而且来自外来的进*和**战争也是接连不断。它的历史还真不是一点点复杂。就是因为太过复杂,所以在*本就使用了イギリス(英国)、イギリス人(英国人)这样简便的词语来当作一种总称吧。那在此书中我们也就依样沿用吧。 那么,英国王室究竟是从何时开始的呢? 让我们先把一些异议暂放一边,就先认定为是为伦敦塔打下根基的威廉一世即位的那一年——1066年吧,因为自此以后,这个**就一直是由一位皇帝来统治了。 那么这位威廉一世是出身于英国吗? 非也。他是一个诺曼人,开创了诺曼王朝。诺曼人的祖先都是海盗,也就是说他属于住在北欧的*耳曼人。而*为复杂的是,这位皇帝历代居住在法国,使用法语,是法国国王的朝臣诺曼底公爵,叫作吉约姆。这位吉约姆征服了英国成了威廉一世,也就是说他当时是一位作为法国皇帝朝臣的英国皇帝。威廉一世的别名叫做征服者威廉一世,缘由就是由此而来。之后英法之间关系的错综复杂也的确让人难以反驳。 这个诺曼王朝持续了将近百年,之后是英国人开创的金雀花王朝,从十二世纪中叶开始统治了近二百五十年。在这个王朝的末期爆发了英法百年战争。由圣女贞德席卷而来的风暴让英国只留下了加来海峡,而把迄今所得的大陆领土统统拱手让了出去。 英国王冠*后落入了金雀花家族的分支兰开斯特家族的手里。在战后的各种纷乱中,另一支约克家族开始抬头。同一家族中的这两个分支开始争锋相对,在1455年爆发了将近三十年之久的激烈内战。这就是众所周知的“玫瑰战争”。名字虽然听上去极富浪漫色彩,那是源于两家的家徽---因为兰开斯特的家徽是红玫瑰,而约克家族的是白玫瑰。 战争的前半期是红玫瑰得势,到了后半期优势就到了白玫瑰那里。爱德华四世在王座上坐了二十二年,大家都以为约克王朝可以这样一直延续下去,不想他突然就病故了。于是十三岁的王太子被拥护为爱德华五世,监护人是他的叔叔理查。这个叔叔命令这位新即位的少年皇帝和他十一岁的弟弟两个人在戴冠式之前在伦敦塔中待命。 这位叔叔就是莎士比亚在初期写的杰作《理查三世》中所描绘的那个充满魅力又恶贯满盈的恶棍。莎士比亚在作品中让他这样自嘲地描述自己“一个瘸子,长得歪歪斜斜,当他从狗的身边走过,狗都会吼叫不止”(福田恒存译,新潮文社)。他把侄子们关在塔里,让杀手杀害了他们,自己作为理查三世即位……我也想这样断言地说下去,但其实因为莎士比亚是一位反对理查的剧作家,作品中掺杂了大量创作的细节,所以历史学家对此也疑义颇多。关于理查三世把两位少年关入伦敦塔,说他们并非是出自正统王室血统的王子,所以才自戴王冠,还有后来不知怎么两位少年就从伦敦塔中消失这些事虽然的确属实,但杀害少年的凶手真的是理查吗?至今未有定论。 十九世纪的重要人物法国皇家级人物德拉罗什,把这个紧迫的场面栩栩如生地描绘了出来---相依相偎的二人,从门缝里朝里窥视的人影,犬吠着的小狗。从这只吼叫着的小狗我们可以得出德拉罗什应该是相信了莎士比亚的描述(关于这幅油画详细的解说请参考拙作 《名画之谜 阴谋的历史篇》,文艺春秋)。 大概在半个世纪之后,英国画家米莱也以同一主题画了一幅画(此章节**幅画)。他应该是*到了德拉罗什之前那幅作品的影响,在这幅画的背景中几乎没摆放任何小道具,暗指场所是在冰凉黑暗的监牢底下,*突出了少年们的无依无靠。但画中并没暗示究竟谁是真正的凶手。在米莱的时代各种研应该又前进了不少,理查三世虽然只统治了短短两年,但一直施行仁政,也许那时证明他并没有杀害两个侄子的论调*加确凿了也未必。 不管如何历史并没有站在理查这一边。反约克家族的人们集结在一起发动了 一决雌雄的波斯沃战役,理查三世轰轰烈烈地战死沙场(莎士比亚写下了这样**的台词“给我马!给我马!我就把**换给他!”)。玫瑰战争就此落下帷幕。 艺术畅销书作家中野京子,用名画讲述哈布斯堡、波旁、罗曼诺夫、英国四大王朝的千年兴衰!联姻外交、宫廷文化、阴谋、革命和权位斗争……全新的艺术史鉴赏方式,揭秘王族光鲜背后的爱恨情仇! --- ?著作等身的艺术史畅销书作家 ——*本艺术史畅销书作家中野京子!学院派背景的她,却用一颗八卦的心,一支吐槽的笔,将看似高高在上的西方经典绘画进行了精彩*伦的解读。同时,中野京子还活跃*本多档艺术类电视节目中,向大众传递着历史和艺术的魅力。 --- ?全新的艺术史鉴赏方式 ——中野京子将名画作为题材叙说历史,让历史不再单调,也让名画不再古旧。她用与众不同的洞察力,带领读者挖掘历史、名画背后鲜为人知的秘密,给读者以感官上的冲击,令人沉醉。 --- ?吸引眼球的跌宕剧情 ——四大王朝的交织,人物之间的错综关系,让你不禁思考,这一切究竟是文化的必然,还是历史的偶然?从王朝统领一切的辉煌到*终的一败涂地,每本书的每一篇都堪称一部精彩*伦的短篇小说。阴谋、革命和权位斗争……传世名作的光鲜背后竟是一幕幕悲惨的现实! --- ?**满足读者好奇心 ——无论是喜欢历史、喜欢艺术、喜欢推理,还是喜欢解谜的人,本书都可以**地满足读者的好奇心。精致的装帧工艺,高清名画图片,不但具收藏价值,还是你逛美术馆、艺术馆的利器。