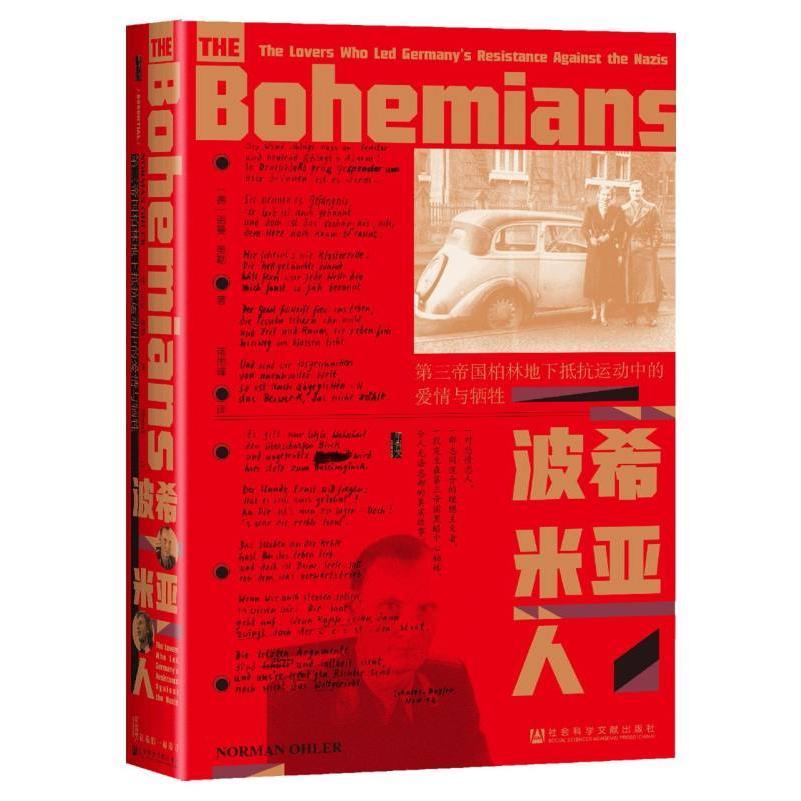

出版社: 社科文献

原售价: 89.00

折扣价: 57.00

折扣购买: 波希米亚人:第三帝国柏林地下抵抗运动中的爱情与牺牲

ISBN: 9787522827674

诺曼·奥勒,1970年生,德国知名小说家、编剧和记者。《代码生成器》《中心》和《黄金之城》是其知名的“城市三部曲”。他参与编剧的《帕勒莫枪击案》被提名戛纳电影节金棕榈奖。本书是奥勒的第一部非虚构类作品,研究及编写时间长达五年,其间他亲赴德国和美国各处档案馆查阅史料,深入挖掘并获得了大量第一手资料。

这帮人闯进屋里,终止 了编辑会议,扣押了哈罗的 部分书籍、照片与信件,以 及他的唱片、笔记本和文稿 。他们把没收的所有东西塞 进一个皮箱,并且把哈罗和 他最好的朋友一一黑发的瘦 高个亨利·埃朗格尔(Henry Erlanger)及其他《对手》 的作者轰下了楼梯。 亨利本名卡尔·海因里希 (Karl Heinrich),他的父 亲是柏林的银行家,也是犹 太人,他的母亲则来自莱茵 河畔的英格尔海姆 (Ingelheim)。谨慎的亨 利与激进的哈罗完美五补。 就像两人共同的朋友形容的 那样,前者“永远是那类助 理导演式的人:勤奋而开朗 ,拥有人们所需要的良好精 神……他热忱地支持《对手 》的各项事务”。与哈罗不 同的是,内敛的亨利没有明 确的政治抱负,也不懂得用 巧妙的交际手段赢得别人的 支持。于他而言更重要的是 关于文学的知识。他最喜欢 阅读当代哲学和年轻作家的 作品,譬如恩斯特·云格尔 (Ernst Jinger)①。作为受 过培训的图书馆员,亨利对 所有书面文字都颇有兴趣。 他们被押上一辆面包车 ,开往波茨坦大街的党卫队 第三分队总部。在审讯中, 哈罗大声为自己辩护,他不 明白自己犯下了什么罪行, 并且坚持认为他们不过是在 发行一份开放、全面地讨论 德国乃至欧洲未来的刊物。 但这恰恰是他的严重罪行。 黎明时分,哈罗又被塞进了 面包车里,他蜷着身子挨紧 了亨利。车子在城市里纵横 穿行,守卫对他们拳打脚踢 。哈罗第一次感到恐惧。一 直以来,他都不曾真正感到 过危险,尽管这不是当局第 一次找他麻烦。但这次的感 觉不一样了。他原先不可动 摇的信念,即一切都会以某 种方式好转,恍惚之间荡然 无存。那些人要对亨利和自 己做些什么呢?汽车停了下 来,车门飞快地打开。这里 不正是帝国大街 (ReichsstraBe),而那边 不正是施潘道街区 (Spandauer Bock)的热 门郊游饭店,还有电车站吗 ?“下车!”哈罗对着路灯的 光线眯起眼睛。空气中弥漫 着春天的气息,于他而言像 是一种讽刺。亨利踉跄地走 在他身旁。 踩烂的阶梯通往地下。 一扇木门敞开着。他们走了 下去。地上铺着稻草,还有 一个简易的床架,架子上铺 着黑红金三色的国旗作为床 单,像是对已覆灭的魏玛共 和国的嘲讽。已经有一个人 躺在那里,那是另一位《对 手》的作者一-瑞士人阿德 林·图雷尔(Adrien Turel) 。几小时前他就被党卫队从 家里带走了。哈罗和亨利必 须挨着他仰面躺下并“闭嘴” 。 刺眼的灯光亮了一整夜 ,让人几乎完全没法睡觉。 一个穿制服的彪形大汉在门 口站岗,他坐在凳子上,在 双膝之间把玩他的手枪:取 出弹夹又“啪”的一声把它摁 回去,再取出来,再摁回去 ,而那三个朋友则紧挨着躺 在聚光灯下。他们觉得这完 全是不公正的迫害,因此仍 然怀有希望:一切不过是一 场重大的误会。理性的对话 可以弥合一切对立,不是吗 ?《对手》的理念便是如此 。但如果一个政党并不遵循 这个理念呢?在不久前,在 所谓的纳粹夺权以前,人们 可以写批判性的文章,为什 么现在却会受到如此严厉的 惩罚呢?这些暴徒有什么权 力这样做?他们又会如何处 置亨利这个“半犹太人”呢? 大约凌晨1点,有人推开 了门,吼道:“这里有人叫 图雷尔吗?” 阿德林站了起来。 “立正!你叫什么名字? ” “阿德林·图雷尔。” “什么?”那个党卫队员 问道,把手放到耳边,“我 只听到犹太!”但图雷尔并 不是犹太人——他是瑞士人 。澄清错误之后他就被释放 了,他的国籍救了他。图雷 尔拒绝离开,他要求与朋友 们待在一起。一个警卫不顾 他的反对,把他带到了外面 。留下来的哈罗与亨利则被 一把园艺剪剪去头发,而后 亨利又被带到了内院。这个 真正的犹太人必须在那里沿 着墙壁、绕着方形的院子奔 跑,而党卫队员则站在院子 中央,拿河马皮鞭抽打他。 就身体素质而言,亨利从来 就不算健壮。 P14-16