出版社: 漓江

原售价: 55.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 四季奏鸣曲:布拉多明侯爵回忆录

ISBN: 9787540791513

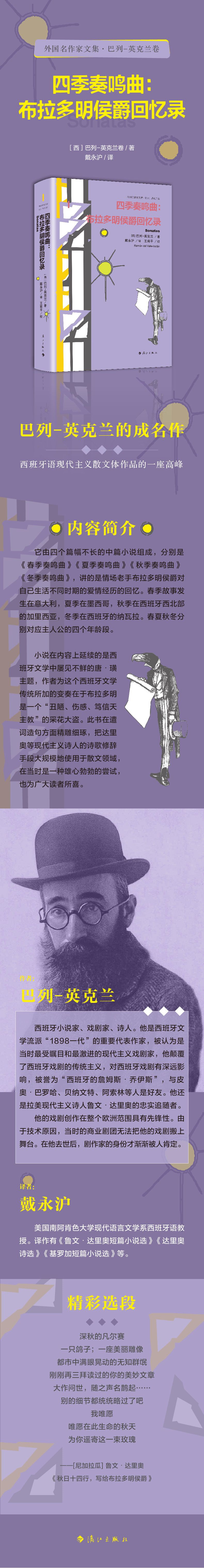

巴列-英克兰(Ramón del Valle-Inclán 1866—1935) 西班牙小说家、戏剧家、诗人。他是西班牙文学流派“1898一代”的重要代表作家,被认为是当时最受瞩目和最激进的现代主义戏剧家,他颠覆了西班牙戏剧的传统主义,对西班牙戏剧有深远影响,被誉为“西班牙的詹姆斯·乔伊斯”,与皮奥·巴罗哈、贝纳文特、阿索林等人是好友。他还是拉美现代主义诗人鲁文·达里奥的忠实追随者。 巴列-英克兰的创作模式分早期的现代主义和晚期的丑八怪风“埃斯佩尔蓬托”(Esperpento),所谓的埃斯佩尔蓬托是一种类似于哈哈镜或表现主义的极度的夸张讽刺。他的戏剧创作在整个欧洲范围具有先锋性。由于技术原因,当时的商业剧团无法把他的戏剧搬上舞台。在他去世后,剧作家的身份才渐渐为人所知。 译校者 戴永沪,美国南阿肯色大学现代语言文学系西班牙语教授。译作有《鲁文·达里奥短篇小说选》《达里奥诗选》《基罗加短篇小说选》等。 校订 王菊平,美国南阿肯色大学现代语言文学系西班牙语副教授。译作有《温柔的激情》等。

布兰德索宫虽然始建于十八世纪,却是一座几乎完全银匠式风格的建筑。这座带有观景亭、喷泉和花园的意大利式建筑由堂佩德罗·德本达尼亚下令建造。他是科林多主教,圣地亚哥骑士团骑士,十字军委员会委员长,王后唐娜玛丽亚·阿梅莉亚·德帕尔马的忏悔神父。我相信孔查的一位祖父和我的祖父本达尼亚元帅为宫殿的继承权打了一场官司。但是我不能确定,因为我的祖父甚至也和王室打过不少官司,这也就是为什么我继承了一堆案牍文书。本达尼亚家族的历史也是巴利亚多利德王家法院的历史。 可怜的孔查特别喜欢怀旧,她非要拉着我走遍宫中的每个角落,重温昔日时光。我总是跟母亲一起来,而她和姐姐们当时还是一些白白净净的小女孩,她们过来亲吻我,并手拉着我去玩,有时在塔上,有时在露台上,有时在面朝道路和花园的阳台上……有那么一天早上,我们爬上破楼梯,一群鸽子飞起来停到了族徽石上。阳光在玻璃 窗上留下一道金色的余晖,古老的紫罗兰在墙缝里开花,一条蜥蜴从扶手栏杆上爬过。孔查慵懒无力地笑问道: “你还记得吗?” 我在那淡淡的微笑里体验到往昔的一切时光,仿佛落花的可爱芬芳带来了欢乐而凌乱的记忆……就是在那里,一位虔诚而悲哀的夫人常常为我们讲圣徒故事。有多少次,她坐在窗前,在怀中打开《基督年册》指着插图让我看。我依然记得她那双缓缓翻动书页的神秘而高贵的手。夫人有一个古老而美丽的名字:阿格达。她就是费尔南迪娜、伊萨贝尔和孔查的母亲,那三个和我一起玩耍的脸庞白皙的女孩。经过了这么多年,我又看到了那些举行大型活动的沙龙和平常家居的起居室!起居室铺着核桃木地板,寂静中透着寒气,并终年保持摆在窗台上的成熟的青苹果的香气。沙龙里有古式的花缎窗帘、起毛的镜子和家族成员肖像:穿着大裙摆的贵妇、面带微笑的博雅的主教、脸色苍白的修道院嬷嬷、目光威严的将军。我们的脚步声在那些房间里回荡,就像在空荡荡的教堂里一样。而当我们慢慢打开有着精美铁艺的房门,便有那过去生活的芬芳从寂静而黑暗的房间深处散发出来。只有在铺着软木地板的一个房间里,我们踩上去才不会发出声响,仿佛是闷声不响的幽灵的脚步。沙龙在镜子深处延长,直到退入一个宛似魔湖的梦幻之境,而肖像中的人物,那些作为家族创始人的主教,那些悲伤的贵族小姐,那些形容枯槁的长子们,他们似乎生活在被人遗忘的百年宁静之中。孔查在两条走廊的交叉口停下脚步,那里有一个很大的圆形前厅,里面空空荡荡,只摆了一些旧的大木箱子。墙上有一盏小油灯发出一圈弱光,日夜亮在一尊披头散发、面如死灰的耶稣像前。孔查低声问我: “你还记得那个前厅吗?” “记得。圆形的那个?” “对!……就是我们玩耍的地方!” 一位老妇人在窗前纺着线。孔查指给我看。 “那就是米卡埃拉……我母亲的侍女。可怜的人已经失明了!你什么也别对她说……” 我们继续往前走。孔查时而在门槛边停下脚步,指着寂静的房间,淡然笑着问我,她的笑脸仿佛也在慢慢隐入过去之中。 “记得吗?” 她在回忆最遥远的往事。她想起了我们童年时在靠壁桌前蹦蹦跳跳,只是为了看看桌上的摆设会不会振动:插满玫瑰的花瓶、装饰着老式镀金花叶的灯罩、银烛台、布满神秘星光的银版照相。多么遥远的时光!我们幸福地疯笑傻笑,嬉笑声打乱宫中的高贵幽静,回响在明亮的大客厅里,回响在一侧高高的小窗上有鸽子咕咕的幽暗的走廊里!…… 天黑时分,孔查感到寒冷彻骨,只得躺下。看她白如死神,身体抖个不停,我很是吃惊。我要差人到比亚纳·德普里奥尔去叫医生,但是她反对。过了一个钟头,她已经含情而无力地对着我露出微笑。 她静静地歇在枕头上,轻声道:“现在我觉得生病是一种幸福,你相信吗?” “为什么?” “因为你照顾我。” 我笑而不答,她极其温柔地坚持道: “你不知道我多么爱你。” 在昏暗的卧室里,孔查微弱的语声深具一种伤感之美。我被感染了。 “我更爱你,我的公主!” “不,不。从前你曾经非常喜欢我。一个女人再怎么天真,这一点她总是了解的。我以前有多么天真,这你知道。” 我低头去亲她的眼睛,她的眼中噙着泪水。我安慰她。 “孔查,你以为我不记得了吗?” 她笑着叫道: “你可真能装!” “你就说我记性差呗!这都是多久以前的事了?” “那么多久了呢?说来听听?” “不要再叫我回忆,让我难过了。” “那你老实说,说我当时很天真。” “一个已婚女子能做到的最大天真吧。” “要更多,多得多。哎!每件事都是你教我的。” 她吐出最后一句话,仿佛叹出一口气,然后把一只手放在眼睛上。 我一边看着她,一边感到五官的快乐记忆被慢慢勾起了。在我眼中,孔查有着昔日的所有魅力,而且这些魅力被病中女人的神圣苍白所净化了。一切都是我教会她的,此话不假。那位与老人结婚的少女有着处女的天真笨拙。世上有冰冷如墓穴的婚床,也有躺在身边好比花岗岩雕像的丈夫。可怜的孔查!在她带着祈祷香气的芳唇上,我的嘴曾经高唱爱情的凯旋和光荣赞歌。我不得不逐字逐句地教会她彼得罗·阿雷蒂诺整部诗集的三十二首十四行诗。那当了新娘的女孩子还是一个洁白的花苞,当时差不多连第一句都不怎么会念。这世界上有对我们一无用处的丈夫和爱人,他们甚至都不能扮好前任的角色。而上帝知道,性倒错那朵血玫瑰是从来不曾在我的爱情中开放的花朵。一直以来我更愿意成为布拉多明侯爵,而非那个妙人萨德侯爵。也许这是我有时候在某些女人面前装作傲慢无礼的唯一原因。但是可怜的孔查从来不在她们之列。我们都沉默良久,然后她说道: “你在想什么?” “想过去,孔查。” “我吃醋了。” “别孩子气了!是我们相爱的过去。” 她闭上眼睛露出微笑,仿佛在勾起一段回忆。然后她喃喃而言,带着某种可爱的屈从,而这种屈从又有着爱和忧郁的芬芳。 “我只向圣母求了一件事,我想圣母会答应我的……死的时候有你在我身边。” 我们再次陷入沉默悲伤。又过了一阵子,孔查从床上坐起来。她泪水盈眶,非常小声地对我说: “哈维尔,你把梳妆台上那个首饰匣给我拿来。给我打开。我把你的信也放在那里……咱们一起把信烧了吧……我不想它们比我活得久。” 那是一只银匣,有十八世纪颓废华丽的精雕细琢。匣中散发一股淡淡的紫罗兰幽香,我闭上眼睛吸了一口气。 “除了我的信,你没有别的信了吗?” “没别的了。” “噢,你的新相好不会写信?” “我的新相好?什么新相好?你肯定想到歪处了!” “对。” “你想的是谁呢?” “不告诉你。” “那我猜猜?” “你猜不到。” “你到底想到了什么凶神恶煞?” 我笑着叫道: “弗洛里塞尔。” 孔查眼中闪过一丝恼恨。 “亏你还能这样想!” 她把手伸入我的头发中挠着。 “我拿你怎么办?把你杀了?” 看我笑,她也笑了。苍白的嘴唇上,这笑容清新、性感、欢乐。 “你怎么可能这么想呢?” “你就说这似乎不可能吧。” “但你真是这么想的?” “对。” “我不信!你怎么会想得出这种事情呢?” “我想起了我自己的情场初捷。当时我才十一岁,一位夫人就爱 上了我。她也长得很漂亮!” 孔查低声咕哝: “我的奥古斯塔姨妈。” “对。” “你对我说过了……可是你不比弗洛里塞尔英俊吗?” 我略做迟疑,随即想到我的嘴唇难免要被谎言所玷污了。终于, 我攒足了坦白真相的勇气。 “哎,孔查!我没他英俊。” 她一边面带嘲讽地看我一眼,一边把珠宝匣盖上。 “我们另找一天烧你的信吧。今天就不了。你的醋意让我心情 好了。” 她靠到枕头上又像先前一样笑了,笑得爽朗快活。烧信的日子不曾来到。我总是抵制烧信行为。我爱它们就像诗人爱自己的诗句。孔查死的时候,她的女儿们继承了银匣里的家传珠宝和这些情书。 或许是恋爱中的病态灵魂编织着美丽的幻觉之梦,我从未见过孔查这么开心,这么幸福。我们再生的爱情仿佛一个彩云满天的可爱而忧郁的秋日黄昏。我得以从宫殿的阳台上观照这黄昏和彩云,而孔查则带着浪漫慵懒轻轻依偎在我的肩头。绿色而湿润的原野上,道路在渐渐淡出的落日余晖下蜿蜒。这是一条辉煌之路,孤独之路。孔查一声叹息,目光迷失在远方。 “我们两个最终都会走上这条路。” 她抬起苍白的手,指向远处的墓园翠柏。可怜的孔查不甘心死却要谈论死。我自嘲道: “孔查,别让我难过了。你已经知道,我是在你宫里中了你魔法的王子。如果不想魔法被破,那你就必须将我的生活造就为一个快乐的故事。” 孔查微笑着忘掉她的黄昏悲怀。 “那也是你来时的路呢……” 可怜的孔查在强颜欢笑。她知道,所有的眼泪都是苦涩的;她知道,哪怕再温柔芬芳的叹息,也只能随风远去。可怜的孔查!她犹如圣母百合一般洁白,凋谢时使礼拜堂充满暗香。她再次举起手来,透明得仿佛仙女之手。 “看到远处骑在马背上的人了吗?” “什么也没看见。” “他现在正经过丰特拉呢。” “对,我看见了。” “那是堂胡安·曼努埃尔叔叔。” “兰塔尼奥庄园的伟大绅士!” 孔查做了一个悲伤的姿态。 “可怜的先生!我肯定他是来看你的。” 堂胡安·曼努埃尔在路中央停住,从马镫上立起来并摘掉宽檐帽向我们致意。然后他以浑厚的嗓音喊她,喊声落处传来一个遥远的回音: “侄女!侄女!叫人来开门哪!” 孔查扬起双臂,表示已经命人开门,然后她面向我,笑着大声说道: “你告诉他已经有人去开门了。” 我把双手圈成喇叭状大吼一声: “有人来啦!” 但是堂胡安·曼努埃尔装作听不到我。大老远被别人听到那可是他的专属特权。孔查用手捂住耳朵。 “别喊了。他绝不会坦承听见了你。” 我继续大吼着: “来了!来了!” 没用。堂胡安·曼努埃尔低头抚摸着马脖子。他早已下定决心不理我。过了一会儿,他又从马镫上站起来。 “侄女!侄女!” 孔查靠在窗台上笑得像个幸福的孩子。 “太棒了!” 老头还在路上喊: “侄女!侄女!” 堂胡安·曼努埃尔·蒙特内格罗实在是个伟大人物。他无疑嫌人家为他开门不够殷勤及时,竟然一踢马刺,掉转马头飞驰而去。从远处他再次喊道: “我要回比亚纳·德普里奥尔,不能停留了,非把那混球秘书好好教训一顿不可!” 跑下去开大门的弗洛里塞尔停下脚步看着那位老爷潇洒地扬长而去。接着,他回身爬上长满青藤的旧台阶。经过我们身边时,他低下眼睛一本正经地说道: “堂胡安·曼努埃尔是个大老爷,非常伟大的人物!” 我想那是抱怨,因为我们在笑话那老绅士。我叫他: “嗨,弗洛里塞尔。” 他浑身一惊停下来。 “您有什么吩咐?” “堂胡安·曼努埃尔有你说的那么伟大吗?” “是的,除了我眼前的老爷。” 他那童稚的眼睛看着孔查,乞求原谅。孔查像宽宏大量的女王那样做了一个姿态。但是她没能保持仪态,像疯子一样笑了。侍童默默离去。我们欢快地亲吻,不等我们的嘴分开,远处就传来一群八哥的鸣啭,弗洛里塞尔在吹着芦笛为它们伴奏。